このようなお困りごとはありませんか?

月ごとに依頼量が変わるため、

月ごとに依頼量が変わるため、

人を雇えない・・・ コストを下げたい

コストを下げたい すぐに手伝ってほしい仕事が発生

すぐに手伝ってほしい仕事が発生 1つの業務だけでなく、

1つの業務だけでなく、

色んなことを頼みたい・・・ 人事部門だけでなく、

人事部門だけでなく、

英語対応や経理も頼みたい 退職したいと言われた

退職したいと言われた

システム化(RPA/AI/Kintone)された業務フローで

ハイレベルな社労士がチームでスピーディに

貴社の社会保険手続きをサポートします

とうかいが社会保険手続きのアウトソーシングをおすすめする理由

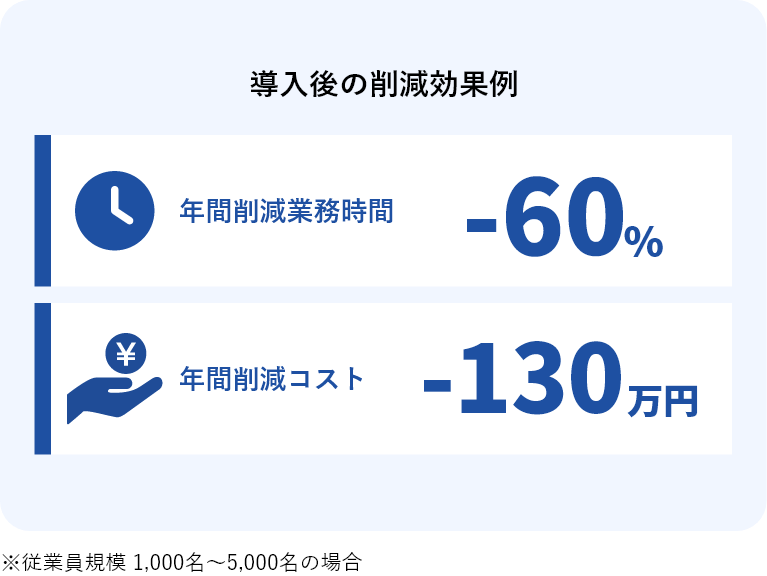

日本国内の中小中堅企業(従業員数百名~数千名規模)では採用難・人件費高騰など経営環境の悪化により間接業務をアウトソーシングし本業に経営リソースを集中したいと考えるケースが増えています。

アウトソーシング活用は「雇用よりも安定する」「採用/教育コスト・退職コストがかからない」「本業に集中できる」など様々なメリットがありますが、中堅クラスの企業規模になるとアウトソーサー側が実質的には非対応(融通がきかず今のオペレーションを大きく変える必要がある、やり取りが煩雑で現場の手間が解消されない、規模が小さく任せきれない…等)の場合が多く、期待するサービスが受けられないこともあります。

とうかいは中堅大手企業の対応実績豊富な大手社労士法人として、蓄積された経験・ノウハウを活かし貴社の現環境をなるべく変えずに手続き業務を外部化します。また、申請中の手続き業務の進捗や、手続き発生連絡などのコミュニケーションは貴社との専用のシステムを構築し、円滑なサービス提供が可能です。

とうかいが選ばれる理由

-

従業員数1万人以上の企業も対応

-

システム化で貴社側の二重対応、

属人的な工程を徹底排除 -

万全なセキュリティ体制

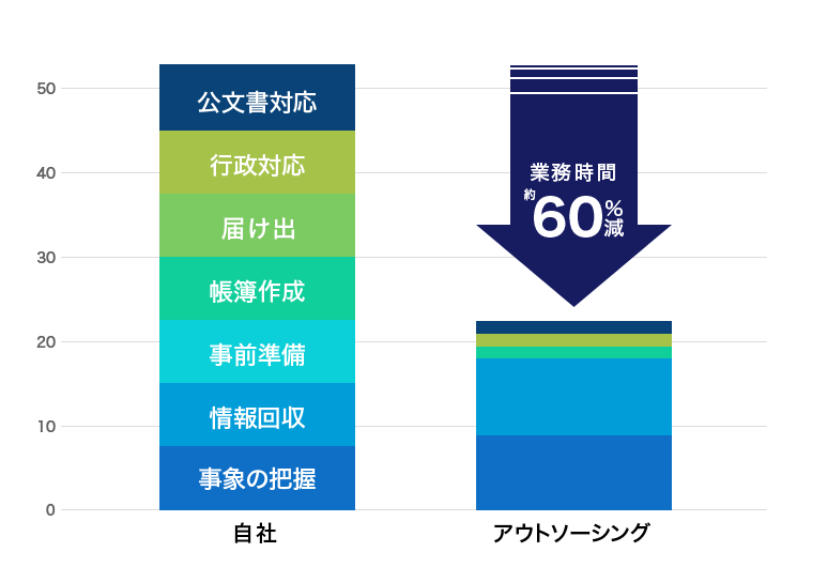

給与計算業務全体の整理と最適なフローの設計で

業務負担の軽減とコスト削減を実現します

サービス内容

-

社会保険・労働保険の適用手続き

従業員の入退社や扶養異動時の書類の作成・申請手続きを代行

-

社会保険・労働保険の給付金の手続き

産休・育休など各種給付金受給の申請書類の作成・手続きを代行

-

マイナンバー管理

マイナンバーの収集・保管・管理のためのサービス

-

事業所に関する手続き

適用事業を開始・廃止したことなどの手続きをサポート

-

社会保険手続きにおける

人事労務コンサルティング労務相談や人事向けセミナー、法令順守のためのサービス

-

就業規則、労使協定の作成サポート

業規則の整備など法令順守のためのサービス

導入事例

-

人数 2,500名

エリア 愛知県 業種 製造業 料金(月額) 100,000円+300円×2,500名=850,000円 サポート範囲 社保手続き全般+従業員個別対応(公文書発送・手続きに関する問い合わせ窓口) -

人数 1,500名

エリア 東京ほか2拠点 業種 製造業 料金(月額) 50,000円+300名×1500円=500,000円 サポート範囲 社保手続き全般+従業員個別対応(公文書発送・手続きに関する問い合わせ窓口) -

人数 100名

エリア 東京 業種 マーケティング 料金(月額) 40,000円+400名×100円=80,000円 サポート範囲 社保手続き全般+従業員個別対応(公文書発送・手続きに関する問い合わせ窓口)