勘違い注意!36協定(さぶろく協定)が押印不要に?

2021年4月新しくなる36協定について社労士が解説します。

2021年4月1日から、残業時間についての労使間の取り決めである36協定(さぶろく協定)をはじめ、いくつかの労働関係の書類・届出について、“押印不要”となります。

かねてから行われているデジタル・ガバメント推進活動を、昨今のテレワーク定着や普及拡大が、「脱ハンコ」をさらに後押ししています。

とはいえ、すべてが押印不要となっているわけではありません。

とくに、36協定については、勘違いが多発しているので、2021年4月から36協定がどのように変わるのか対応のポイントをみていきましょう。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

知らなかったでは済まされない36協定。しっかりポイントを確認しましょう。

テレワークが普及しつつあるにも関わらず、あいかわらず紙の書類に押印するために出社するといった人事労務担当者もいるかもしれません。勤怠システムや給与システムのクラウド化など、人事労務領域の業務においては、ペーパーレスや電子化が進んでいるにも関わらず、行政の届出書類は、変わらず“紙書類にハンコ”といった企業もあるのではないでしょうか。

依然として手続きが煩雑でわかりにくいことに加え、大切な書類は押印が必須という慣習が根強く残っていたりと、この押印慣行は、円滑な業務の妨げになっていたのも事実です。

そこで、36協定をはじめとした企業に関わる労働関係の書類について、押印の必要性を見直し、2021年4月から押印を不要とする方針が示されました。

とくに36協定は、従業員を雇用していれば、ほぼすべての企業に関わる届出のため、大きな影響があると見込まれます。

36協定は、従業員が1人でも必ず必要です。

この「押印不要」というワードのみが一人歩きし、勘違いをされているケースが多く見受けられます。36協定の押印不要とはどういうことなのか、きちんとポイントを確認しておきましょう。

まずは、36協定とは何か、振り返っておきましょう。

そもそも36協定は、労働基準法第36条で定められており、従業員を雇用している企業が、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて残業をさせる場合には、必ず労働基準監督署に届出なくてはならないものです。届出をしないまま、法定労働時間を超えて残業をさせている会社は、「労働基準法違反」ということになります。もちろん、「うちの会社は法定労働時間を超えて働かせることはない」ということであれば、36協定の締結の必要はありません。しかしながら、現実はそのような企業はないでしょう。したがって、ほとんどの企業が、36協定の届出義務が発生することになります。

ただ、法律で届出が義務付けられているにもかかわらず、届出を行なっていない企業もあるのも事実。当初は36協定が押印廃止になることによって、届出内容の実効性が保てなくなるのではないかと、慎重な意見も聞かれました。

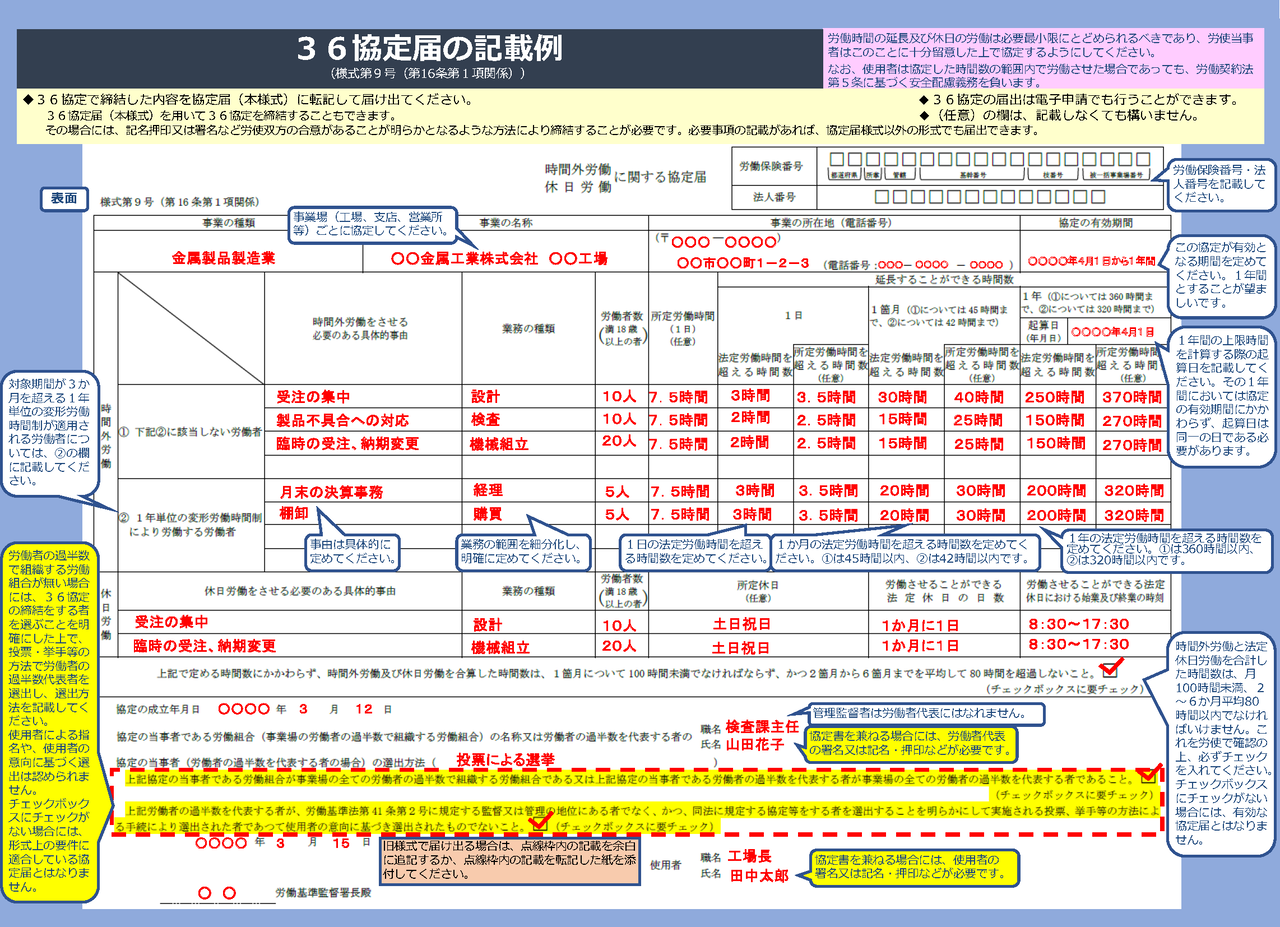

そこで、押印を廃止する代わりに、労使協定の合意内容をチェックする欄を設け、その実効性を担保する形式に変更されることになったのです。これからは、36協定の協定当事者に関するチェックボックスが設けられた、新しい36協定の届出様式に変更されます。

ここで、最も注意しておきたいのは、36協定には、「36協定書」と呼ばれる労使協定と、「36協定届」という届出書の2つがあるということです。この協定書と協定届、同じものではありません。

「協定書」とは、使用者(会社)と労働者の過半数を代表する者との間で締結する書類。協定した内容に対して、使用者と労働者の過半数代表者の双方が、記名押印するものです。

一方、「協定届」は、その名の通り、「届」であり、使用者が協定の内容を記載、記名押印のうえ、労働基準監督署へ届出るものとなっています。36協定を例にとると、時間外労働や休日に関する労使の協定を、「36協定書」として締結し、その協定の内容を「36協定届」に記載して、使用者が労働基準監督署に届け出るのです。今回の「押印廃止」は、この後者の「36協定届」の押印が廃止となりました。

ただし、「36協定届」自体に、労使双方記名押印があれば、「36協定書」を兼ねることができるともされていました。

よって、「36協定届」を36協定書として取り扱っていた会社もあるでしょう。そこで、誤解が生じやすくなっています。36協定届の押印廃止になったことによって、36協定書を兼ねていた場合には、それとは別に労使双方の記名押印のある36協定書が必要になるのです。

現在締結している36協定の有効期限が切れる前に、変更点を押さえておきましょう。

前述のように、届出書は「押印不要」になったとはいえ、36協定の締結・届出方法によっては、届出書に押印または署名が必要となりますでの注意が必要です。

36協定届の記名・押印が不要の場合

労使協議を行い、別途労使協定書を作成して、押印してあるケース。協定内容を36協定届に転記して届出する場合には、届書には押印の必要はありません。

36協定届に記名・押印が必要な場合

労使協議を行い、労使協定書を作成せず、36協定届において労使協定書を兼ねているケース。必ず、署名・押印が必要です。

新様式(第9号の2)限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項)

新様式に変更になる36協定ですが、労使協定を締結することになる過半数代表者をどのように選出していますか? この機会に、再確認しておきましょう。

36協定は使用者(会社)と労働者の過半数代表者(従業員代表)とが、協定を締結するものです。ここでいう労働者は、正社員、契約社員、パート・アルバイトを問わず、在籍するすべての従業員が該当します。そして、従業員代表は、以下のように決まっています。

① 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合

② ①の労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(以下のいずれにも該当する者)

- 監督または管理の地位にある者でないこと

部長、工場長、支店長などで、労働基準法第41条第2号に規定される管理監督者に該当する方は、労働者の信任が得られていても、過半数を代表する者にはなれません。

- 過半数を代表するものを選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きで選出された者(民主的な方法で選出された者)であること。社員の親睦会の幹事などを自動的に代表者に選任するといったことはNGです。

- 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと。

このように、過半数代表者の選出にあたっては、会社が指名するようなことはできません。もし会社側が、従業員を指名して労使協定を締結したとしても、選出方法に問題があれば、その協定自体が無効となってしまいます。今一度、自社の過半数労働者の選任が、問題ないか確認しておきましょう。協定自体が無効となれば、会社が従業員に行なった時間外労働の指示についても、労基法違反となってしまいますので、注意が必要です。

その他、過半数代表者の選出が必要な労使協定

労働基準法では36協定の他にも、労使協定が要件となっているものが多くあります。

(一例)

- 賃金控除の協定

- 1か月単位の変形労働時間制

- フレックスタイム制

- 1年単位の変形労働時間制

- 1週間単位の非定型的変形労働時間制

- 事業場外のみなし労働時間制

- 専門業務型裁量労働制

- 年次有給休暇の計画的付与

労使協定締結後に、過半数代表者が管理監督者になった場合や退職した場合であっても、締結された協定の効力に変更はありません。

電子申請は慣れてしまえば簡単です。この機会にぜひ導入しては。

36協定の届出を行うにあたって、どのような方法で行なっているでしょうか。労働基準監督署の受付へ持参しているケースもまだ多いでしょうか。今回の新様式への変更を機に、電子申請を取り入れてみてはいかがですか。企業の生産性を高めるためには、36協定をはじめ、さまざまな届出書類の電子申請への切り替えは、利便性を高めるため、見直しをおすすめしたいところです。

電子申請を行うといっても、「事前準備などが面倒」「申請方法がわかりづらい」との声もよく聞きます。とはいえ、一旦、利用を始めれば、さまざまな申請や届出も可能となるため、ぜひ活用したいところです。電子申請の窓口「e-Gov」での基本的な流れについて、確認してみましょう。

電子政府の総合窓口「e-Gov」

- 1事前準備

- PCの動作環境をチェック

申請を行うPCとブラウザの動作環境を確認します。Windows,Macいずれも利用可能ですが、OSやブラウザがとても古いバージョンであったりすると、正しく動作しないこともありますので、予め確認しておきます。

- 電子証明書を取得

電子証明書は、申請者が本人であることを証明する印鑑証明のようなものです。電子証明書を取得する必要があり、「ICカード形式」と「ファイル形式」の2通りあります。認証局と呼ばれる発行機関から取得が可能です。

認証局のご案内

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html

- プログラムのインストール

「e-Gov」より電子申請用のプログラムをインストールします。

- 2手続きの検索

「36協定届」の様式を検索し、呼び出します。様式に沿って、各記載事項を入力していき、ファイルを保存します。

- 3電子署名手続き

入力が終わったら、電子署名を選択し、申請データを保存します。

- 4申請届出書預かり票のダウンロード・保存

申請データを保存すると、預かり票のダウンロードが可能となります。

- 5基本情報入力

申請者の基本情報を入力します。

- 6提出先選択・添付書類指定〜申請完了

提出先を選択し、必要に応じて添付書類を選択し、申請が完了です。

- 7到達確認

申請が完了すると、「到達番号」「問い合わせ番号」が発行されます。審査状況は、この番号を利用して照会することができます。

その他、本社一括届出の手続きなどについては、「一括届出事業場一覧作成ツール」が用意されています。

労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

法定労働時間を超えて働く従業員が1人でもいる場合には、36協定の締結・届出は必須です。また、有効期限は1年のため、毎年、協定を締結し、届出が必要なのです。とはいえ、小規模企業などでは、専門知識を持っている人材が不足しており、どのように進めたらよいかわからないといったケースもあります。

社会保険労務士は、36協定の届出のご相談・ご依頼を承っています。届出手続きなどの手間が省かれるほか、電子申請も行ってもらえます。社会保険労務士が代行を行う場合には、提出代行に関する証明書などを添付することで、企業の電子署名・電子証明書を省略することができます。

36協定をはじめ、電子申請が可能な労働関係手続きはさまざまあります。一部をご紹介します。

| (時間外・休日労働) |

| 時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出) 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届) 時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届 時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届 非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請 非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働届 |

| (就業規則) |

| 就業規則(変更)届(各事業場単位による届出) 就業規則(変更)届(本社一括届出) |

| (変形労働時間制) |

| 1年単位の変形労働時間制に関する協定届 1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届 1周間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届 |

| (事業場外労働、裁量労働制) |

| 事業場外労働に関する協定届 専門業務型裁量労働制に関する協定届 企画業務型裁量労働制に関する決議届 企画業務型裁量労働制に関する報告 |

| (休憩・労働時間などに関する適用除外) |

| 休憩事由利用除外許可申請 監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請 断続的な宿直または日直勤務許可申請 高度プロフェッショナル制度に関する報告 |

| (賃金、貯蓄金) |

| 最低賃金の減額特例許可の申請 貯蓄管理協定の届出 預金管理状況報告 事実上の倒産認定申請 未払い賃金額等の確認申請 |

| (解雇) |

| 解雇制限除外認定申請 解雇予告除外認定申請 |

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」