健康経営と労務管理。

健康経営に詳しい社労士が解説します。

ここ数年、働き方改革のスピードが増し、さまざまな働き方や仕事感への変化などを実感している人も多いのではないでしょう。そうした中、企業においては、従業員の健康保持・増進への取り組みが、将来的な収益性確保のための投資であるとの考えのもと、「健康経営」に関心が高まっています。

最近の新型コロナ感染拡大の影響のもあり、従業員の感染症予防に向けた取り組みや、テレワークなどによるメンタル不調の予防策など、より注目が集まっています。

今回は、「健康経営」に焦点を当て、健康経営を行うための人事労務の役割や労務管理、健康経営に取り組む企業として認定される「健康経営優良法人認定制度」などについて、解説していきます。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

従業員の健康課題を洗い出し、対策していくことが求められています

経済産業省によれば、「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること、としています。従業員への健康投資が、モチベーションアップや生産性向上などの影響をもたらし、結果的に企業業績向上につながると期待されるというものです。

業績向上のための従業員への投資の考え方は、一昔前まで、インセンティブや福利厚生施設などの充実を掲げる傾向にありました。しかしながら、最近では従業員が健康でいきいきと安心して働く環境を整えることが、将来的な利益につながり、さらに日本経済の発展につながる、といった考え方にシフトしてきました。

それには、日本が抱える少子高齢化の問題や医療費増加の問題も背景に影響しているでしょう。少子高齢化が進めば、当然ながら労働力人口は減少し、企業の人材獲得がよりシビアになることが目に見えています。とくに中小企業の人手不足は深刻化するといわれています。

さらには、がんをはじめとした生活習慣病のほか、老化に伴う疾患やメンタル不調などによる国民医療費の増加も、企業にとっては大きな影響が予想されます。国民医療費の増加は、そのまま保険料アップ、税負担の増加など、企業に大きくのしかかってくるでしょう。

生涯現役を前提に、企業の定年延長が進めば、高齢の従業員の健康問題にも直面せざるを得ません。経営者によっては、健康管理は従業員本人の自己責任である、パーソナルな問題との認識の方もいらっしゃるかもしれません。確かに、健康管理は誰かにお仕着せされて行うものではなく、本人の行動次第という部分は否定できません。ですが、従業員一人ひとりが健康であれば、組織も健康になりえるのです。経営においては、その環境づくりを行うということはでないでしょうか。

健康でいきいきと働く環境を整えることに、企業が投資を行っていくことが、必要な社会になっている、ということなのです。

認定がゴールではありません。施策を実行し、継続的に行ってこそ、価値ある健康経営となります

人間にとって、重要なものの一つである健康を、従業員個人の問題ではなく、従業員への企業の責任として、積極的に経営課題として取り組むことが、健康経営です。企業の経営者や人事労務に携わる人であれば、よく聞く注目ワードではないでしょうか。

そこで、健康経営に戦略的に取り組む企業を見える化し、社会的に評価するといった制度が、「健康経営優良法人認定制度」です。経済産業省において、健康経営に係る各種顕彰制度として、平成28年度に「健康経営優良法人認定制度」が創設されました。健康経営優良法人の認定主体は日本健康会議が行っています。

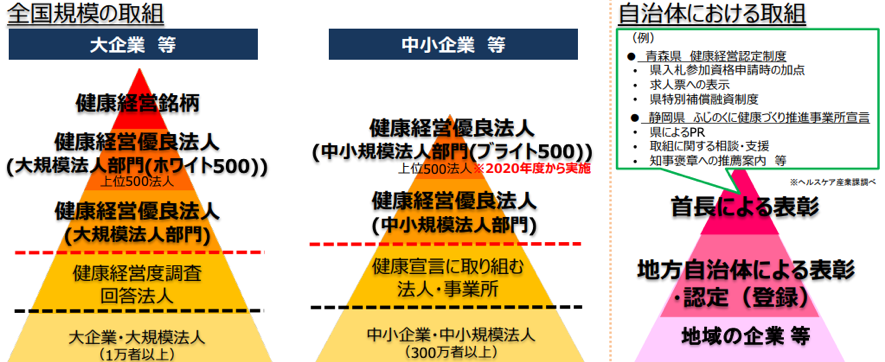

健康経営優良法人認定制度には、規模の大きい企業を対象とした「大規模法人部門」、中小企業を対象とした「中小規模法人部門」、そのほか自治体によるものの3つのカテゴリーがあります。さらに、大規模法人部門では、東京証券取引所の上場企業の中から、健康経営に優れた企業である「健康経営銘柄」というものもあります。健康経営銘柄は、原則1業種1社と決められており、投資家にとって魅力ある企業ということになります。

参考:経済産業省

2021年度においては、大企業法人部門に1801法人、中小規模法人部門に7934法人が認定されています。とくに中小企業法人に着目してみると、2020年度においては4815法人だったことに比べると、中小企業の健康経営優良法人への関心がうかがえます。

健康経営優良法人の認定要件(中小規模法人部門)

健康経営優良法人の認定を受けるためには、次の認定要件を満たす必要があります。

1.経営理念(必須)

経営者が従業員の健康管理を重視する方針を打ち出します。健康宣言として、経営理念などに明文化し、社内外に周知します。

2.組織体制(必須)

社内でのプロジェクトチームなどを編成します。責任者や担当者を任命します。

経営理念や方針を、社内外に周知していく役割も担います。

3.制度・施策の実行

施策は、大きく3つの要件と14項目があり、必須施策と選択施策にわけられます。

| 1従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討<①〜③のうち、少なくとも①項目> | ||

|---|---|---|

| 対策の検討 | 健康課題に基づいた具体的目標の設定(必須) | |

| 健康課題の把握 | ① 定期検診受診率実質100% | |

| ② 受診勧奨の取り組み | ||

| ③ 50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 | ||

| 2健康経営の実践に向けた基礎的<④〜⑦のうち少なくとも1項目> | ||

| ヘルスリテラシーの向上 | ④ 管理職または従業員に対する教育機会の設定 | |

| ワークライフバランスの推進 | ⑤ 適切な働き方実現に向けた取り組み | |

| 職場の活性化 | ⑥ コミュニケーションの促進に向けた取り組み | |

| 病気の治療と仕事の両立支援 | ⑦ 病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(⑭以外) | |

| 3従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策<⑧〜⑭のうち3項目以上> | ||

| 保健指導 | ⑧ 保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み | |

| 健康増進・生活習慣病予防対策 | ⑨ 食生活の改善に向けた取り組み | |

| ⑩ 運動機械の増進に向けた取り組み | ||

| ⑪ 女性の健康保持・増進に向けた取り組み | ||

| 感染症予防対策 | ⑫ 授業員の感染予防に向けた取り組み | |

| 過重労働対策 | ⑬ 長時間労働者への対応に関する取り組み | |

| メンタルヘルス対策 | ⑭ メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み | |

| 受動喫煙対策 | 受動喫煙対策に関する取り組み(必須) | |

4.評価・改善

健康経営の評価・改善に取り組みを行います。

5.法令遵守・リスクマネジメント(必須)

定期検診実施、ストレスチェック実施など、従業員の健康管理に関連する法令の遵守状況などを確認していきます。

2022年度以降は、従業員の喫煙対策を始め、認定要件の見直しも予定されています。

健康経営は、中長期的に大きなメリットをもたらすものです

健康経営優良法人の認定を受けていなくとも、健康経営を行っている企業は多数あるでしょう。とはいえ、いくら企業が「うちは従業員のために健康経営をやっています」と言っても、どのような取り組みがされているのか、傍からはわかりません。

健康経営優良法人認定制度のメリットは、認定を受けることで、従業員や求職者からはもちろんのこと、取引先、金融機関、株主などのステークホルダーへの企業価値が評価される点にあります。

健康経営優良法人認定制度のメリット例

- 長時間労働の削減や働き方の見直しにより、社員のモチベーションや生産性の向上

- 採用力の向上。採用においての企業イメージがアップ、優秀な人材の確保につながる

- 離職防止につながる

- 金融機関からのインセンティブが期待でき、融資の優遇、保証料の減額・免除などが受け入れられやすくなる

- 行政区によっては、公共工事・入札審査で入札加点があるケースもある

- 自治体が行う優秀軍や奨励金、補助金などがあるケースもある

ワークライフバランスなど働き方改革をすすめることが、健康経営につながります

従業員の健康が企業の業績活動を支える要となることから、健康経営は、どんな企業規模、業種であっても、取り組むべき施策です。とはいえ、一過性の施策では、意味がありません。健康管理は、年に1度、半年に1度と、思い出したときに健康に気をつけても意味がないように、日々の仕事や生活のなかで培った積み重ねが重要です。

過重労働による健康不安を抱えている従業員はいないか、メンタル不調の発生はないか、年次有給休暇などが適切に取得しリフレッシュがされているか、すでに病気を抱えている従業員へのフォローアップは適切かど、日々の従業員の労務管理と合わせて、考えていくべきでしょう。

とくに、中高年の従業員の多い職場、ストレスチェックの結果が良くない職場、長時間労働の多い職種、メンタル失調による休職が多い職場など、それぞれに健康経営を行うにあたっての施策は異なるはずです。日々の労務管理のなかから、課題や問題が適切に抽出できなければ、見当違いな施策を打ち出すことに繋がりかねません。

現在の従業員の状態を把握するためには、日々の労務管理から得られるデータの確認や分析、所属部署や職種によっての健康課題を明らかにし、具体的な目標を設定していくことが重要です。

健康経営は、単に従業員の健康サポートという意味ではありません。法令遵守・労務管理を前提に、健康な従業員がモチベショーン・生産性アップすることで、企業業績が向上していくという好循環を期待するものです。しかし、どのような取り組みが健康経営となるのか、疑問に思う経営者や人事労務担当者も多いでしょう。具体的に健康経営と労務管理がどのように紐付くのかをみていきましょう。

① 過重労働対策への取り組み

各従業員の労働時間を適切に把握し、長時間労働に対して発生の要因の把握や発生防止対策に取り組むことは非常に重要です。労働時間をリアルに把握できるような仕組みの構築や、長時間労働を発生させないような業務のアサイン方法など、取り組みを検討、実施することが必要となります。

② メンタルヘルス対策への取り組み

従業員の体調や、メンタルの状況を早期に発見できるようなチェック体制を導入するケースもあります。ヘルステックやITツールなどを活用し、従業員の健康状態の把握を行うツールなどの導入に積極的な企業も増えてきました。

③ 食生活の改善に向けた取り組み

社員食堂などで栄養バランスの取れた食事の提供を行ったり、栄養バランスの良い弁当メニューの提供を行っている企業などもあります。世代や性別に応じた食生活の改善セミナーなどを開催している企業も。定期健康診断結果に応じて、個別の食事指導を行う企業もあるようです。

④ 運動機会の増進に向けた取り組み

栄養バランスの取れた食事とともに、重要なのが運動です。ストレッチセミナーの開催を行ったり、運動機会のない従業員へのきっかけづくりの提供など、各社頭を悩ませながら、施策を検討しています。ラジオ体操やウォーキング企画など、福利厚生制度と連動させながら実施している企業もあります。テレワークの多い昨今では、オンラインの運動セミナーを実施しているケースもあります。

⑤ ヘルスリテラシーに向けた取り組み

健康経営では、従業員自身の健康への意識をどのように向上させるか、という点が肝かもしれません。従業員本人が、健康や医療の情報を正しく理解し、有益な情報を活用できるような土台づくりをサポートしていきます。健康に関する勉強会の開催したり、関心度の高い情報発信を行うなど、全体の意識向上を目指します。

いざ健康経営に取り組もう、健康経営優良法人の認定を受けよう、としたとき、どのようなことから始めますか?

とくに健康経営優良法人の認定を受けるには、問題・課題の抽出から、組織体制をどうするのか、どのような計画を策定するのか、健康宣言などの発信の仕方など、さまざまに行うべきことがあり、途中で断念してしまうケースも少なくありません。

また、すでに健康経営に取り組んでいるものの、なかなか成果が上がらない、施策のアイデアも底をついた、取り組みを強化したいのに打ち手がわからない、といった企業もあるでしょう。自社に適した施策は何なのか、効果検証をどのように行えばよいのか、忙しい中小企業の経営者や人事労務担当者にとっては、頭の痛い問題です。

そこでおすすめなのは、健康経営優良法人認定のためのアドバイザーなど、社外のリソースも活用しながら、取り組みを始めることです。健康施策を最大限に効果的に実施するために、他社事例やノウハウをもったアドバイザーに相談することをおすすめします。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」