【テンプレート付き】役員規程を作成するポイントは?

役員の種類によって変わる条文に注意

役員規程とは、自社における役員の定義や適用範囲、選任・退任・解任の手続きなどを明文化したものです。また、役員が受け取る報酬・賞与の金額なども、規程により定めます。

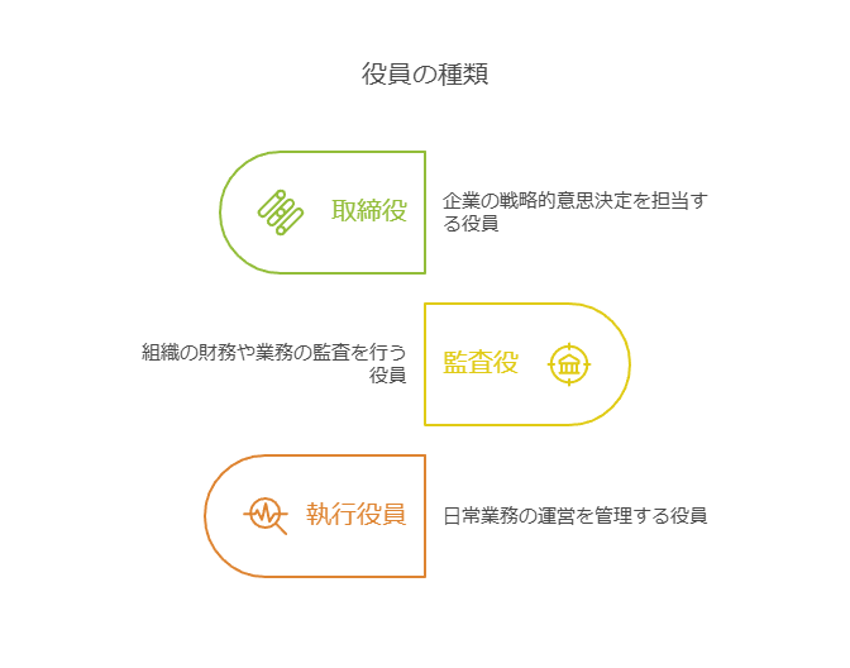

企業には、取締役・使用人兼務役員・執行役員など、さまざまな役員が存在します。役員規程では、それぞれの職務や責任に応じて適切な条文を定め、組織を円滑に回す役割も果たしています。

役員規程を作成する際には、役員全体の待遇や行動規範を明文化し、公平性や透明性を担保することが大切です。企業ごとの実情に応じた役員規程を整備し、企業の基盤を強化しつつ、組織全体の運営をより円滑に進めましょう。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

労働者と役員の違いとについて解説します。

労働者は企業と雇用契約を締結したうえで雇用されており、労働基準法をはじめとした労働法の適用を受けます。

一方で、役員は企業の経営側に属する立場にあります。具体的には、取締役のように会社に登記された役員は労働者ではなく、労働法や就業規則は適用されません。

|

| 就業規則 | 役員規程 |

| 適用対象 | 労働者(使用人と雇用契約を結んでいる人) | 役員(取締役、監査役、使用人兼務役員、執行役員など) |

| 内容 | 労働時間や残業、休日などの管理に関する規定 | 役員の選任・退任・解任、処遇や勤務条件に関する規定 |

| 作成義務 | 労働基準監督署への届出が必要(従業員が10名以上の場合) | 法律上の作成義務はない |

ただし、使用人兼務役員として働くケースでは、役員としての業務執行と労働者としての業務を兼ねることがあります。通常の労働者と同様に、指揮監督を受けて勤怠管理されている場合は、労働法が適用される可能性があります。

役員規程を作成する際には、このような役員と労働者の立場の違いを踏まえ、それぞれに適した扱いを反映させましょう。

役員規程は、各役員に応じて異なる特性を考慮しながら作成しましょう。

取締役は、会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う役割を担っています。具体的な役割は、取締役会の有無によって以下のように異なります。

| 取締役会を設置している場合 | 会社の業務執行に関する重要事項の決定を行う(実際の業務を行うのは代表取締役や業務執行取締役) |

| 取締役会を設置していない場合 | 取締役が直接、業務執行を行い、会社の代表として意思決定や施策の実行を担当する |

株主総会で事業内容や次年度の方針を説明したり、経営者へ適切な助言を行い、会社の健全な運営を支援したりすることも取締役の大切な責務です。

また、取締役は会社に対する「善管注意義務」や「忠実義務」を負います。これらに違反して会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任を問われることがあります。

高谷の経営視点のアドバイス

規程を作成する際には、取締役の定義と適用範囲、職務と責任を明確に示しましょう。あわせて、選任・就任・退任・解任の手続きや任期、再任の条件などを具体的に定め、組織運営の透明性と公正性を確保することも大切です。

使用人兼務役員は、取締役としての責任を持ちながら、一般的な労働者としての地位も有している役員です。具体的には、部長や課長などの「使用人としての職制上の地位」があり、その職務に従事している人を指します。

使用人兼務役員は、役員としての業務に関する役員報酬とは別に、使用人としての給与や賞与を受け取ることが可能です。

なお、以下の役員は使用人兼務役員には該当しません。

● 代表取締役

● 代表執行役

● 代表理事

● 清算人

● 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

● 合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員

● 同族会社の役員で、一定の所有割合を満たす者

使用人兼務役員に関しては、役員職の責任と労働契約の条件を明確に区別した規程を作成する必要があります。「役員としての報酬」と「労働者としての給与」を分けて定めることで、双方の責任や権利、義務が整理され、トラブルを未然に防げるでしょう。

また、使用人兼務役員が労働保険に加入できるかどうかをはじめ、労働法に関連する要素も配慮する必要があります。加入保険を規程で定める場合、「労働保険に加入するケース」「労働保険に加入しないケース」を想定した内容にしましょう。

執行役員とは、企業内で業務執行の責任を担う役職です。取締役会が決定した経営方針に基づいて、具体的な業務を遂行する役割を果たします。企業の業務執行に特化した役割を担うものの、社員としての位置付けであるケースが一般的です。

なお、執行役員は会社法上の明確な定義はなく、各企業が任意に設置するポストです。規程の中で「どのような役割を果たすのか」「どのような要件で選任されるのか」「一般社員との違いは何なのか」を明確に示しましょう。

また、一般的な労働者とは異なる報酬体系を定めて、一般社員と差別化を図る必要があります。執行役員は一般的な労働者よりも責任が大きくなるため、年俸制の適用を検討したり、業務執行における成績に応じたボーナス制度を設定したりすることが考えられます。

役員規程に含めるべき事項をご紹介します。

役員規程に含めるべき内容は、主に以下のとおりです。

● 役員の定義

● 役員の適用範囲

● 使用人兼務役員の取扱い

● 規程の遵守

● 役員の推薦・決定方法

● 役員の責務

● 役員会の開催頻度

● 禁止事項

● 損害賠償

● 執務時間

● 労働災害補償

● 福利厚生

● 退任の要件

● 報酬体系、報酬の決定方法

● 退職慰労金・弔慰金の計算方法

以上の項目を盛り込むことで、役員の行動指針が明確になります。会社運営における責任の所在が明確になるため、健全な経営とガバナンスの確保につながるでしょう。

規程を作成したら、会社法や定款、コーポレートガバナンスなど関連法令・規範との整合性を確保できているか確認しましょう。認識の齟齬によるトラブルを避けるために、曖昧な表現を避け、解釈の余地が少ない明確な記述を意識することも大切です。

大矢の経営視点のアドバイス

当然ですが、規程は企業の実態に合っていなければ意味がありません。会社の規模や業種などに応じた内容になっているか、実際に運用の実効性を担保できるかを考慮しましょう。

役員規程は、会社のガバナンス体制の根幹をなす重要な規程です。必要に応じて、弁護士や社会保険労務士などの専門家から助言を受けながら作成することをおすすめします。

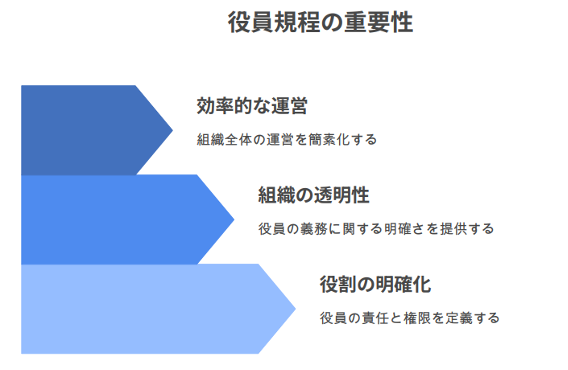

役員規程の作成は、企業運営に欠かせません。特に、企業が成長し規模が大きくなるにつれて、経営陣の役割や責任はより複雑になります。

組織が大きくなる中で役員の役割や責務、権限などを明文化することで、組織の透明性が向上します。また、健全な組織運営をしている事実は社内外からの信頼を獲得するための基盤にもなるため、社内外で信用を得るためにも欠かせません。

役員間で意見が対立したり不和が生じたりしている状況においても、ルールが定められていれば、合理的かつ円滑に問題を解決できます。

特に中小企業の場合、しばしば役員が従業員と近い立場にあることも多く、責任や権限が曖昧になりがちです。役員としての役割や責任を明確にして、役員として果たすべき役割を明確に定めることで、企業の発展に注力できるでしょう。

小栗の経営視点のアドバイス

外部から取締役や役員を迎え入れる場合、役員規程がしっかりと整備されていれば、新たな役員との連携をスムーズに進められます。組織全体の調和を図りつつ、時代の流れや市場の変化に対応して持続可能な経営を実現するためにも、役員規程の整備や定期的な見直しを行うことは大切です。

役員規程を作成する際の重要なポイントをお話しします。

役員規程の作成にあたっては、役員の定義を明確にすることが求められます。役員には取締役・監査役・執行役員・顧問などさまざまな種類が存在し、それぞれの役割や権限は異なります。

誰がどの役割を担い、どのような責任を負うのかを規程に明示することで、企業と役員間で認識の齟齬が発生する事態を防げるでしょう。

どのようなプロセスで役員が選任されるのかも、具体的に定める必要があります。また、任期や解任に関する手続きも具体的に定めることで、意思決定が健全化する効果が期待できます。

取締役会を設置する企業においては、取締役会における運営ルールも定めておきましょう。定期的な会議や報告の義務を明文化することで、業務執行の透明性と責任感が向上します。

報酬や待遇についても、明確な基準を設ける必要があります。決定方法や支給基準を詳細に規定することにより、経営の透明性が確保され、従業員や取引先などの社内外のステークホルダーからの信頼を得やすくなるでしょう。

さらに、倫理規定や行動基準も規程内に盛り込みます。これにより、役員や顧問の職務遂行におけるコンプライアンスを強化することが可能です。

役員規程で役員の権限や責任を明確にすることで、経営の透明性を確保できます。また、役員の種類に応じた項目を設けることで、役員が果たすべき役割を明確にできます。

企業全体のコンプライアンスを強化するために、役員が遵守すべきことや倫理規定を明文化することも大切です。企業が社会的責任(CSR)を果たすための基盤を築くことにより、社内外で信頼を得やすくなるでしょう。

役員規程をはじめ、各種規程の整備や就業規則の見直しなどを検討している方は、社会保険労務士法人とうかいへご相談ください。貴社の目指すステージに合わせて、人事労務の課題解決や、労使間の満足度を高めるためのサポートをいたします。

鶴見の経営視点のアドバイス

弊社は、「成長に伴走する社労士事務所」として、チーム体制でサポートを行っております。貴重な時間を無駄にしないためにもクイックレスポンスを行っており、事業主の方が「知りたいこと」「不安なこと」をスムーズに解決しております。実際にご依頼いただいているお客様からも「レスポンスが早い」「デジタル化を推進してくれて助かる」などご好評いただいているため、ぜひご覧ください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」