【テンプレート付き】計画年休の導入に必要な労使協定の作り方は?

計画的付与のメリットも解説

計画年休とは、事業主が事業計画に基づき、従業員の有給休暇を指定することです。従業員へ付与する有給休暇の日数から5日間を除いた日数について、事業主があらかじめ休暇日を指定し、半強制的に休ませることができます。

これにより、企業内の有休取得率を高め、従業員のリフレッシュにつなげることができます。計画年休制度を導入するには労使協定の締結をはじめ、明確な手続きが必要ですが、有給休暇の取得を促進するうえで有用な制度です。

計画年休を適切に運用するためには、年次有給休暇の取得状況や会社全体のスケジュールを考慮し、実効性を伴う必要があります。今回は、計画年休の仕組みや導入するための具体的な方法などを解説します。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

年次有給休暇の計画年休についてお話しします。

計画年休とは、年次有給休暇の一環として、企業が従業員にあらかじめ休暇を割り振る制度です。労働基準法に基づき、年間の有給休暇のうち5日を除く部分を、計画的に指定して取得させることができます。

計画年休の主な目的は、年次有給休暇を適切に取得し、従業員自身の健康増進に役立てることです。

従業員は、有給休暇を取得することに後ろめたさを感じることがあるかもしれません。しかし、計画年休で事業主側から「この日は休んでください」と指定すれば、気兼ねなく休めます。

心身のリフレッシュにつながり、健康増進や生産性の向上につながれば、労使の双方にとってメリットとなるでしょう。

企業側にとっても、計画年休は労働力を適切に管理しながら、業務を円滑に進行するための環境を構築する手助けとなるのです。結果的に働き方改革の促進や、労働環境の改善にもつながり、人材の流出を防ぐ効果も期待できるでしょう。

計画年休を導入することで、事業主側と従業員側に以下のようなメリットがもたらされます。

| 事業主側のメリット | ・有給休暇取得率が向上する ・有給日数を管理する手間を軽減できる ・繁忙期の有給休暇取得を避けるための対策となる |

| 従業員側のメリット | ・気兼ねなく有給休暇を取得できる ・計画的に休める ・時効で有給休暇の権利を失う事態を防げる |

事業主側からすると、企業全体の有給取得率を高められるメリットがあります。昨今は働き方改革が企業に求められており、自社の魅力を高めるために有給取得率の向上は欠かせません。

また、計画年休はあらかじめ「この日に休んでください」と指定するものです。繁忙期を避けて有給休暇を取得させることで、事業運営に支障が出る事態を防げるでしょう。

従業員側からすると、あらかじめ有給休暇の日を指定してもらえれば、気兼ねなく休めます。あらかじめ休める日がわかるため、プライベートの予定も立てやすいでしょう。

| 事業主側のデメリット | ・労使協定を締結する必要がある ・従業員間で不公平感が出ないようにする必要がある |

| 従業員側のデメリット | ・休める日を自分で決められない |

計画年休制度を導入するためには、労使協定の締結が必要です。労使間で計画年休を付与する際の詳細なルールを、話し合ったうえで定める必要があります。また、従業員間で付与する日数や曜日に、不公平感が出ないような配慮も求められます。

従業員側からすると、自分で自由に取得できる有給休暇の日数が減ってしまう点はデメリットの一つです。最低でも5日は自分が希望する日に休めますが、それ以上の日は事業主の都合によって指定される点は、注意する必要があります。

計画年休導入の流れと必要な手続きについてお話しします。

計画年休を導入するためには、労使間で労使協定の締結が必須です。なお、計画年休に関する労使協定は、労働基準監督署に提出する必要はありません。

事業主と従業員との間で十分なコミュニケーションを取りながら、双方が納得できる制度を定めましょう。以下で、計画年休を導入するための流れを解説します。

労使協定を締結する際には、事業主と「労働者の過半数を代表する者」との合意が必要です。協定を締結する際には、以下のような項目を話し合い、明確に定めましょう。

| 計画的付与の対象者 | 誰が制度の対象となるのか |

| 対象となる年次有給休暇の日数 | 年次有給休暇のうち、何日を計画有給の対象とするのか(最低でも5日は従業員の好きなタイミングで取得させる必要がある) |

| 計画的付与の具体的な方法 | 事業場全体で一斉付与する場合や、チーム・班ごとに取得する場合など |

| 年次有給休暇の付与日数が少ない従業員の取り扱い | 「有給の特別休暇とする」や「休業手当として平均賃金の60%以上を支払う」などを定める |

| 計画的付与日の変更 | 計画的付与をした日について、あとになって変更できるか、変更する場合はどのような手続きが必要なのか |

安心して働ける職場を作るためには、従業員からの意見をしっかりと取り入れることが欠かせません。労使が十分に協議を重ねることで、双方が納得できる協定となり、長期的な信頼関係を築くことにもつながります。

計画年休制度を実施するためには、就業規則に内容を明記する必要があります。就業規則にも、労使協定と同様に計画年休の目的や付与の方法、対象日などの詳細を定めましょう。

加えて、計画年休制度を円滑に運用するために、すべての従業員に対してその目的と意義を説明しましょう。労使の双方で仕組みを理解しておかないと、計画年休のメリットを十分に活かせないため、周知活動を丁寧に行うことも大切です。

計画年休で指定した休暇取得日は、原則として変更できません。また、従業員側も指定された有給休暇日は変更できないため、休暇日は拘束される点を押さえておきましょう。

大矢の経営視点のアドバイス

計画年休の付与日を変更する可能性を持たせたい場合は、労使協定や就業規則で変更する可能性がある点や、変更するための手続きについて定める必要があります。例えば、「業務の都合でやむを得ない場合、計画年休日を変更する場合がある」のような条項を含めればよいでしょう。

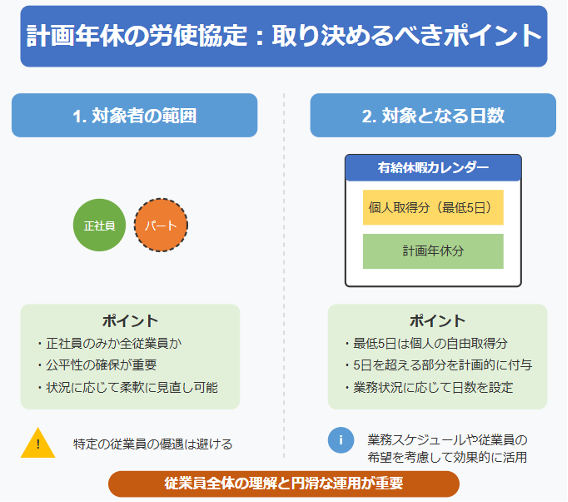

計画年休の労使協定を締結する際には、制度そのものを明確に定める必要があります。円滑に運用するだけでなく、従業員とのトラブルを未然に防ぐためにも、全従業員に理解してもらわなければなりません。

以下で、労使協定を締結する過程の中で、取り決めるべきポイントを解説します。

「誰を計画年休の対象とするのか」を、協定で定めましょう。例えば、正社員のみを計画年休の対象としたり、全従業員を対象としたりする方法があります。

労使協定を作り直すときに対象範囲を見直し、最新の状況に合わせて柔軟に対応しても問題ありません。

ただし、対象者を設定するときには、公平性を確保する必要があります。特定の従業員を優遇する制度だと不満が蓄積してしまう恐れがあるため、労使間で丁寧に話し合うことが大切です。

計画年休は、有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数を、労使間で任意に設定できます。「5日を超える部分について、〇日を限度として計画的に付与」のように定めるとよいでしょう。

日数の設定は、企業の業務環境や状況に応じて決定する必要があります。年間の業務スケジュールや従業員の有給休暇取得日数などを鑑みて、効果的に制度を活用しましょう。

なお、実務上で効率よく運用するためには、勤怠システムを用いて有給休暇の残日数を正確に把握する必要があります。

計画年休を実施する方法は、大きく分けて「一斉付与方式」「交替制付与方式」「個人別付与方式」の3つです。

自社の状況に合わせて適切な方式を採用し、業務の効率化と従業員の満足度向上につなげましょう。

一斉付与方式は、全従業員に対して、同じ日付に計画年休を付与する方法です。全員が同時に休暇を取得することで、公平性を担保できるメリットがあります。

事業場全体で休んでも問題ない日に関しては、一斉付与方式が効果的でしょう。また、全体で一斉に年次休暇を取得することで、職場全体の働き方改革や従業員の休暇の取得率向上が期待できます。

交替制付与方式は、従業員が休暇を取得する日を交替で設定する方法です。チームや班ごとに付与することで、事業場全体の活動を維持しながら、公平に従業員に休暇を付与できます。

流通業やサービス業など、休日を増やすことが難しい事業場においては、交代制付与方式が向いているでしょう。

個人別付与方式は、各従業員の都合に合わせて休暇を指定する方法です。個々のニーズに合わせて休暇を付与できるため、従業員の満足度を向上させる効果が期待できます。

例えば、本人・家族の誕生日や結婚記念日など、従業員の個人的な日を計画年休として充てる方法があります。

計画年休を付与するとき、有給休暇の残日数が不足する従業員が出てくる可能性があります。例えば、計画年休として10日を付与しようとしても、残日数が8日しかない従業員は2日不足してしまいます。

有給休暇が不足している場合は、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与えたり、休業手当として平均賃金の60%以上を支払ったりする方法があります。

どのように対処するかは労使間の話し合いで決められるため、相互に納得できる代替措置を講じましょう。

計画年休において指定した付与日は、基本的に変更できません。やむを得ない事情が生じた場合に、計画付与日を変更するためには、労使協定の再締結が必要となります。

なお、あらかじめ計画年休の日を変更する可能性が見込まれる場合は、労使協定で付与日を見直すための手続きを定めておきましょう。実際に変更する場合は、労使協定に基づいて、適切な手続きを経なければなりません。

また、必ず事前に従業員と十分な話し合いを行い、相互に合意形成を図りましょう。

計画年休制度の導入にあたり、従業員が指定された付与日を拒否するケースが生じるかもしれません。計画年休日の変更は原則としてできないものの、あらかじめ労使協定で変更手続きについて定めておけば、柔軟に対応できる可能性があります。

ただし、計画年休は原則として従業員が拒否できないという前提は、丁寧に説明する必要があります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、労使協定により合意された規則には強制力があることを説明し、理解を得ることが大切です。

導入例から学ぶ計画年休の活用方法を上げて行きましょう。

計画年休をうまく活用することで、従業員のモチベーションを引き上げ、業務効率を向上させることができます。

職場環境を改善させて従業員のワークライフバランスを実現するためにも、計画年休を有効活用しましょう。

夏季休暇や年末年始休暇などの大型連休と計画年休を組み合わせれば、より長い休暇を付与できます。暦や付与する日数によっては、10連休以上の休暇も実現可能で、従業員のリフレッシュにつながるでしょう。

長期休暇を取得するための取り組みを毎年実施することで、従業員の働きやすさや満足度を向上させることが可能です。リフレッシュ後は業務効率と生産性の向上が期待できるため、労使の双方にメリットがあるといえるでしょう。

暦の都合で飛び石連休となっているところに計画年休を付与し、休日をつなげる方法があります。例えば、土日が休みで火曜日が祝日となっている場合、月曜を計画年休にすれば4連休を実現できます。

記念日休暇とは、従業員の誕生日や結婚記念日などに特別な休暇を設定することです。パーソナルな都合に合わせて休暇を付与することで、従業員が「大切にされている」という実感を得られるでしょう。

雇用形態に関係なく、すべての従業員に記念日休暇を付与すれば、一体感を醸成できる可能性もあります。個人のライフスタイルを尊重する姿勢を示すことで、従業員のウェルビーイングも高まるでしょう。

閑散期に計画年休を付与すれば、事業活動に与える影響を留めつつ、従業員の健康増進やリフレッシュにつなげられます。業務が落ち着く時期であれば、従業員も気兼ねなくリフレッシュできるため、休暇を与えるよいタイミングといえるでしょう。

休暇から復帰したあとは、リフレッシュした状態で、業務が活発化する時期に備えられます。「福利厚生の充実化」と「企業全体の生産性向上」を両立するために、閑散期に休暇を付与することは効果的です。

計画年休制度の導入は、従業員のリフレッシュを促進し、企業全体の生産性を向上させるために効果的です。導入に際しては労使協定の締結が必要となるため、労使間で丁寧にコミュニケーションを取りながら、自社に合った計画年休制度を導入しましょう。

従業員の有給休暇取得率を向上させれば、福利厚生を充実化でき、自社の魅力を高められます。従業員は気兼ねなく休めるため、心身ともにリフレッシュできるでしょう。

就業規則の改定や労使協定の作成、見直しなどでお困りの方は、社会保険労務士法人とうかいへご相談ください。企業支援の専門家として、貴社の状況をヒアリングしたうえで、最適なルール作りをサポートいたします。

高谷の経営視点のアドバイス

弊社の強みは、企業規模に関係なく対応でき、オンラインファーストで素早く担当者と連絡が取れる点です。事業主様の疑問や不安を素早く解決いたしますので、いつでもお気軽にご相談ください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」