【2024年最新】年収の壁はどう変わる?扶養範囲内で働けるのは年収いくらまで?

103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁

更新情報

2023年10月4日 記事を公開しました。

2023年10月13日 厚生労働省が改正案が公開。助成金の事業者要件など追記。

2023年10月23日 厚生労働省のQ&A等公表に合わせて追記。 2024年11月13日 2024年の最新情報を追記

これまで扶養に入り働く人が一定の年収額を超えた場合、社会保険料の負担によって手取り収入が減少するため、年収の壁を超えないよう、働く時間を調整しているケースが多くありました。年末近くになると、年収を超えないよう働く時間を調整するため、人手不足の問題も引き起こしているとも言われています。社会保険や所得税において、扶養者の年収についての問題は、たびたび議論されてきた問題です。そこで、この「年収の壁」によるさまざまな問題の解消に向け、2023年10月から対策が実行される予定です。

今回は、扶養における「年収の壁」と、社会保険に関する措置について、現時点(2023年10月)で明らかになっている速報版として社労士が解説していきます。

目次

- 「扶養」は大きくわけて2つの基準がある。そもそも「年収の壁」とは?

- 2023年10月から「年収の壁」に変化あり?社会保険は何が変わる見込みなのか。

- 賃上げ努力などをする企業に1人あたり50万円の助成金支給を検討

- 追加で手当支給する場合、社会保険料の算定から除外できる制度を設ける見込み

- 2年間連続で年収130万円を超えても扶養のままでOKになる予定

- 「一時的な収入」の証明など手続き方法は

- 2024年10月 社会保険の加入要件が変わる?

- 社会保険加入のメリット

- 扶養や社会保険に関する今後の動き

- こんなときどうする?企業対応Q&A

- まとめ

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

執行役員 社会保険労務士 小栗多喜子

同社、人事戦略グループマネージャーを務め、採用・教育を担当する。商工会議所、銀行、Adeco,マネーフォワードなどセミナーや研修講師も精力的に行っている。労働法のアドバイスだけではなく、どのように法律と向き合い企業を成長させるのかという経営視点でのアドバイスを得意としている。

主な出演メディア

その他、記事の監修や寄稿多数。

取材・寄稿のご相談はこちらから

分かりやすく解説します。

「扶養」といっても、大きく2つの基準があります。1つめは、所得税や住民税に係る税金に関する基準、2つめは、年金や健康保険など社会保険に関する基準です。ただ、これらはいわゆる「年収の壁」と呼ばれるさまざまな年収基準があり、わかりにくいといった声も聞かれます。

【税金(所得税・住民税)】

例えば妻が夫(逆も)の扶養に入ることで、配偶者控除といって、年末調整や確定申告で夫(妻)の税金が安くなるという制度です。

【社会保険】

例えば妻が夫(逆も)の扶養に入ることで、夫(妻)が社会保険料を支払うことで、配偶者の社会保険料を支払う必要がない制度です。

扶養される人の年収によって扶養が決まる「年収の壁」

扶養は大きくわけて税金に関すること、社会保険に関することの2通りの考え方があり、さらに扶養される人の年収額によって適用となるしくみが異なります。扶養される人の年収が、どの基準に該当するかで異なるため、複雑です。

| 年収 | |

|---|---|

| 103万円超 | 税金の配偶者控除が受けられなくなる。 |

| 106万円超 | 従業員101人以上の会社の場合、社会保険の扶養に入れなくなる。 |

| 130万円超 | 従業員100人以下の会社の場合、社会保険の扶養に入れなくなる。 |

| 150万円超 | 税金の配偶者特別控除が受けられなくなる。 |

扶養は大きくわけて税金に関すること、社会保険に関することの2通りの考え方があり、さらに扶養される人の年収額によって適用となるしくみが異なります。扶養される人の年収が、どの基準に該当するかで異なるため、複雑です。

税金も社会保険も扶養を適用するには、年収を103万円以下に抑えなくてはなりませんし、年収130万円を超えてしまうと、社会保険の扶養からも外れなくてはならないケースもあります。年収が基準オーバーしないよう仕事を調整するか、あえて扶養に該当しなくてもたくさん仕事をして稼ぐかの2択しかない、というわけです。

社会保険の「年収の壁」は、年収106万円と年収130万円の2つあります。この違いは、勤務する会社の規模によって異なります。従業員が101人以上の会社に勤めている場合には年収106万円、それ以外であれば年収130万円とされています。この年収基準、以下の加入要件を満たすと社会保険に加入しなくてはなりません。ただ、手取りだけで考えればデメリットではありますが、将来の年金が増える可能性があることにもつながりますので、デメリットとも言い切れません。

【年収106万円を超えたら勤務先で社会保険に加入する】

① 従業員が101人以上の会社である

② 収入が88,000円/月以上

③ 2か月超の雇用が見込まれる

④ 所定労働時間が週20時間以上

⑤ 学生ではない

※年収を算定するにあたっては、通勤手当は含みません。ただし、社会保険料の算定にあたっては通勤手当も含んで計算されることになります。

扶養に該当するかについては、税金に対しての年収の考え方、社会保険に対しての年収の考え方の2通りがあります。税金については、配偶者扶養控除や配偶者特別控除といった節税メリット、社会保険については、被扶養者の加入判断に関わってくることになります。「年収の壁」を超えるか、超えないかによって、手取り額に大きく影響があります。そこで、年収が基準額を超えないよう、働く時間を制限したり、働く気はあっても躊躇してしまうといったケースが多く発生しています。

現在、日本においては、ただでさえ人材不足が叫ばれている中、働きやすい環境を整えなければと、政府はこの「年収の壁」問題に着手することになったのです。今回2023年10月からは、最低賃金変更に合わせて、この社会保険に関する「年収の壁」の対策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が実行される予定です。

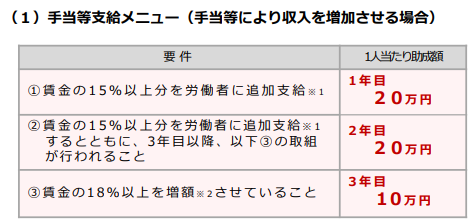

具体的には、賃上げ努力などをした企業に、扶養から外れる年収106万円・年収130万円を超えないよう働いている従業員1人あたり、最大50万円の助成金を支給することが検討されています。実施された場合、年収の壁を超えて働くことで発生する社会保険料の助成として支給されます。会社から従業員へ手当などの名目で一定額を支給することも可能となります。

【2023年10月13日追記】

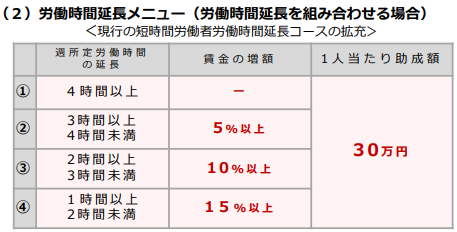

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」として新設される予定です。令和8年3月31日までの暫定措置となる見込みです。その場合、受給条件は改正案の段階ですが下記のとおりです。

■事業主の要件(いずれにも該当すること)

①事業所ごとにキャリアアップに関する事項を管理する者(キャリアアップ管理者)として配置し、かつ、配置していることについて事業所内に掲示等の周知を行っている。

②事業所の労働組合等の意見を聞いて作成したキャリアアップ計画を都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けること。

③社員を健康保険・厚生年金保険の被保険者に新たにする場合、上記「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」に記載されている処遇改善を行うもの。

④上記「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」に記載されている処遇改善を行った結果、社員が健康保険・厚生年金保険の被保険者に新たになったもの。

⑤上記「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」の措置に該当する者に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備していること。

【2023年10月23日追記】

Q&A集など、実務の詳細が20日公表されました。

「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

助成金の支給を受けるためには、「令和5年10月1日から令和6年1月31日の間」に該当の社員に健康保険・厚生年金保険が新たに適用されていることが求められます。また、複数メニューの組み合わせが考えられますが、対象の労働者によって異なるメニューの適用も可能と示されましたので、企業にとってはより柔軟な運用が可能となるでしょう。

今回の制度については、社員の間でも注目されているところです。すでに社内から問い合わせがあったという方も多いでしょう。今回の制度を導入するかは企業に任されていますが、従業員から申し出があった場合の対応について迷うこともあるかと思います。社内の事情から導入を見送る場合も、当該社員に対して説明を行い、理解を得ることが必要です。また、割増賃金、平均賃金、最低賃金に含むかどうかついては、下記の通り支給のタイミングによるものと示されました。

【割増賃金】割増賃金には①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しないこととされています。本手当は、①~④には該当しないため、毎月支払われる場合には、割増賃金の算定基礎に算入されることになります。

【平均賃金】平均賃金の基礎となる賃金には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しないこととされています。本手当が毎月支払われる場合や3か月以内ごとに支払われる場合には、平均賃金の算定基礎に算入されます。

【最低賃金】最低賃金の基礎となる賃金には、①家族手当、②通勤手当、③精皆勤手当、④臨時に支払われた賃金、⑤1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、⑥割増賃金は、参入しないこととされています。社会保険適用促進手当は①~③に該当しないと考えられるため、同手当が毎月支払われる場合には、最低賃金の算定基礎に算入されます。

これに伴い、年次有給休暇にかかる賃金の計算においては次のとおりとされました。年次有給休暇の期間については、

①平均賃金

このうち、①については上記「【平均賃金】」のとおりです。②の場合は割増賃金の取り扱いと同様に毎月支払われる場合は算入されますが、このとき「通常の賃金」は通常労働されたとみなして取り扱えば足りますので、金額の計算を行う必要はありません。③の場合は制度設計上「標準報酬月額」には含まれないとしているため、算入されません。

企業が支給する手当のうち、下記に当てはまるものは社会保険の算定から除外される見込みです。

【社会保険適用促進手当】

□対象となる者は時給アップ等をふまえた標準報酬月額が10.4万円以下の者

→年収にして124.8万円=事実上「124万円の壁」が新たにできた

□社会保険適用促進手当のうち、標準報酬月額等の算定から除かれるのは新たに発生した社員負担分の保険料相当額まで。(R5の保険料率で 標準報酬月額等×30.12%)

□最大2年間までの措置

【2023年10月23日追記】

実際の運用は企業判断に任されています。よって、支給方法やタイミングについては、実際に社会保険料の控除が行われた月から1、2か月後に手当を支給、または数か月分まとめて支給など様々になるでしょう。運用開始後、社員から「手当が支給されていない」など不信感につながらないように、本制度を導入する場合は事前に自社における支給の方法、タイミング等を説明しておくことがポイントです。仮に導入しない場合には、合理的に説明できるようにしておくことも大切でしょう。

また、法的な観点としては本手当は就業規則に定めが必要な「賃金」に含まれますので、所要の改訂も必要です。

現在、年収130万円を超えた場合には、配偶者の扶養から外れることになっています。しかし連続した2年間については、収入が一時的に増加し年収130万円以上となっても扶養のままとする制度も検討されています。改正された場合には、将来の収入見込みを総合的に判断し、扶養の認定がされる予定です。

【2023年10月23日追記】

扶養認定に関する制度改正について注意する点は、10月20日以降適用されるということです。扶養確認については、企業ごとに毎年1回、毎月、不定期など様々と思いますが、タイミングについては留意しましょう。また、学生も含まれ、60歳以上や障害年金受給者にかかる扶養要件年収180万円についても適用されます。

上記の通り、年収130万円を超えたとしても、収入が一時的に増加したものだと証明されれば、すぐに扶養から外れるといったことがなくなるとする制度が検討されています。実現すれば、年末などの繁忙期に人手が足りない会社にとっては、従業員のシフトに頭を悩ませることなく、また扶養の範囲内で働く従業員にとっても、うれしいポイントではないでしょうか。

ただし、この一時的に収入が増加したという点を、勤務先側が証明する必要が生じます。ただ、証明方法や手続きについては、簡素な手続きで証明できるようになる見込みとのですが、現段階では公表されていません。今後、追情報にあわせて、本稿でもお知らせしていく予定です。

企業は中長期的に今後の対応を考えましょう。

2024年10月から、社会保険の加入要件が見直されることが予定されています。これにより、特にパートとして働く人々に影響が及ぶことになるでしょう。社会保険料の適用範囲が変わる背景には、非正規雇用者の増加や、正社員との待遇格差の是正などが挙げられます。働く人々が安心して働ける環境を整えるためには、この見直しが重要な意味を持ちます。

社会保険料が適用される条件として、2024年10月より新たに適用される基準があります。所定の労働時間や賃金基準を満たすことで、パートやアルバイトでも社会保険への加入が必要となるケースが増えてきます。特に、週の所定労働時間が20時間を超え、月額賃金が8.8万円以上の場合、106万の壁を超える収入が見込まれると、社会保険の適用を受けることになります。

また、学生においても今後の制度変更が影響を与えると考えられます。学生アルバイトが一定の条件を満たすことで、社会保険に加入する必要が生じる可能性があるため注意が必要です。2024年10月にかけて、さまざまな働き方に対応できる制度の整備が求められる中で、扶養の範囲や社会保険の加入条件への理解が不可欠となります。

今後の社会保険制度の変化に対しては、しっかりとした認識を持つことが重要です。特に、職場環境が変わることで、収入の増加を目指すことができるだけでなく、安心して将来を見据えた働き方を選択できるようになります。そのためにも、制度の理解を深め、適切な働き方を考慮することが大切です。

現在、社会保険料の適用範囲について多くの変化が見込まれています。特に、パートやアルバイトとして働く家庭の主婦や主夫にとって、この問題は非常に重要です。社会保険料が適用される条件が見直された結果、月収が一定の金額を超えると、その収入に応じて保険料の支払いが求められることになりました。

この変更により、扶養に入るかどうかを意識しなければならない状況が増えています。扶養を受けていると、税金や社会保険料の負担が軽減されるため、自分や家族の収入がどこまで増やせるかを考えることが求められます。パートやアルバイトで働く際には、扶養範囲内で収入を調整することが、経済的な安定に繋がるのです。

労働市場の状況に応じ、社会保険の適用範囲が拡大することで、多くの人々が安心して働ける環境が整いつつありますが、その分、収入の管理方法を見直すことも大切です。自分に合った働き方を選び、賢く収入を管理することが、今後の生活設計において重要なポイントとなるでしょう。

2024年10月から施行される新しい社会保険の制度により、学生やパート・アルバイトとして働く方々に与える影響が大きくなります。特に「106万の壁」は重要なポイントです。この壁を超えることで、社会保険に加入する義務が生じ、これが家庭の収入管理に大きな影響を与える可能性があります。

これまで、多くの学生は扶養に入っていることから収入を抑えて働くケースが一般的でしたが、2024年10月以降は新たな収入範囲や加入基準が適用されるため、注意が必要です。具体的には、所定の労働時間や賃金に基づき、月収が106,000円を超えると社会保険に加入することが求められることになります。この変更によって、扶養内で働くことの難易度が変わる可能性がありますので、家庭内での収入計画を見直す良い機会となるでしょう。

| これまで | 2024年10月から |

|---|---|

| ①従業員が101人以上の会社である。 | |

| ②収入が88,000円/月以上 | ②収入が88,000円/月以上 |

| ③2か月超の雇用が見込まれる | ③2か月超の雇用が見込まれる |

| ④所定労働時間が週20時間以上 | ④所定労働時間が週20時間以上 |

| ⑤学生ではない | ⑤学生ではない |

従業員51人以上の会社に社会保険の適用拡大されるまで、あと約1年です。パート・アルバイト従業員を多く雇用されている、また扶養の範囲内での勤務を希望する従業員が多い場合などは、早めに準備を進めなくてはなりません。新たな加入対象者のピックアップや、扶養についての考え方など、従業員本人の働き方の希望をヒアリングしつつ決めていくには、時間がかかることも想定しておく必要があるでしょう。いずれにしても、面談等の時間を設定し、「こんなはずじゃなかった」ということにならないよう、しっかり話合うことが重要でしょう。

企業は中長期的に今後の対応を考えましょう。

まだまだ公表されていない事項もありますが、扶養や社会保険に関する変更は、いくつか検討されています。

政府は、企業の配偶者手当の見直しを促進するとしています。企業が独自規定している配偶者手当や家族手当が、扶養されている配偶者の就業の制限や調整を行う要因となっているとも考えられています。

そこで、不利益変更などにならないよう留意しながら、企業が手当の支給要件などの見直しを図れるようの手順やフローを明示するとしています。各地域でセミナーを開催し、中小企業団体を通じての情報普及する、としています。

【10月23日追記】

10月20日に厚生労働省は、企業において配偶者手当の見直しを進める際に参考となるよう、フローチャートを公表しました。

フローチャートそのほかについては、下記のリンクから厚生労働省HPにアクセスください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

現在、従業員が101人以上(2024年10月からは51人以上)の会社においては、パート・アルバイト従業員の収入が月88,000円以上の場合、社会保険の加入対象となっています。これは、パート・アルバイトが加入したい、加入したくないに関わらず、加入要件に該当すれば加入義務が発生します。現在月88,000円以上の収入(年106万円以上)が要件となっていますが、今後その要件が月68,000円以上に引き下げられるのではという話も聞かれます。

この月68,000円以上の収入要件については、現時点では公式に発表されているものではありません。今後情報が公開されるようであれば、本ページでも情報公開していく予定です。

まだまだ公表されていない事項もありますが、扶養や社会保険に関する変更は、いくつか検討されています。

社会保険に加入することには、さまざまなメリットが存在します。特に、加入することで将来の年金制度を利用できるメリットが大きいです。年金は、老後の生活を支える重要な資金源となるため、しっかりとした計画の下で加入しておくことが望ましいとされています。

また、社会保険に加入することで、医療保障も強化されます。加入者は、病気やケガをした際に、医療費が大幅に軽減されるため、経済的な負担が軽くなります。特にパートやアルバイトとして働く方々にとって、万が一の病気に対する備えは心強いといえるでしょう。

最近の動向では、月収68,000円のパート・アルバイトが社会保険に加入することになるとの噂も広がっています。2024年10月から適用される新しい規定では、従来よりも低い賃金であっても、一定の条件を満たすことで社会保険に加入が求められる可能性があります。これにより、より多くの非正規雇用者が社会保障を受けることができるようになるかもしれません。

社会保険には、病気や老後のリスクに対して安心を提供するという大きなメリットがあります。将来的な安心に向けて、自分の状況を真剣に考え、必要に応じて社会保険への加入を検討することが重要です。この制度の恩恵を受けることで、生活の質も向上すると期待されるため、ぜひ前向きに取り組みたいところです。

企業は中長期的に今後の対応を考えましょう。

手取り補填として手当支給した場合の算定基礎はどうなる?

実態として、社会保険適用促進手当であれば対象外となります。

【社会保険適用促進手当】

□対象となる者は時給アップ等をふまえた標準報酬月額が10.4万円以下の者

→年収にして124.8万円=事実上「124万円の壁」が新たにできた

□社会保険適用促進手当のうち、標準報酬月額等の算定から除かれるのは新たに発生した社員負担分の保険料相当額まで。(R5の保険料率で 標準報酬月額等×30.12%)

□最大2年間までの措置

月額変更(随時改定)はどうなる?

新規適用後、手当(社会保険適用促進手当含む)を2年目以降追加支給する場合(助成金を2年目も受け取るとき等)や、2年目以降時給アップ・労働時間延長する場合に問題になる。

詳細不明の点も多いが、今後のポイントは手当が固定的賃金にあたるか?という点です。固定的賃金とは支給額・支給率が決まっているもの、随時改定の対象となる賃金です。

【手当が固定的賃金に含まれる場合】

「社会保険適用促進手当の支給=固定的賃金の増加」となるが、これに加えて下記要件を満たすとき随時改定にあたる。

a)3か月の報酬平均額に相当する標準報酬月額が2等級以上上がる

b)3か月の支払い基礎日数がすべて11日以上

【手当が固定的賃金に含まれない場合(非固定的賃金)】

時給引き上げや労働時間延長で基本給(固定的賃金)が上昇、または正社員になったなど給与体系の変更がある、かつ下記要件を満たすとき随時改定にあたる。

a)3か月の報酬平均額に相当する標準報酬月額が2等級以上上がる

b)3か月の支払い基礎日数がすべて11日以上

パート・アルバイトなど扶養の範囲の中で働く人にとっては、「年収の壁」は大きな関心事であることは間違いありません。ライフスタイルや働き方が大きく変化している中、扶養に関するさまざまな制限を今一度考え直す時期でもあります。扶養内で働くべきなのか、それとも勤務先で社会保険の加入し、将来の年金額を増やすという選択をするのか、従業員それぞれが非常に悩むところかもしれません。会社としても、従業員に寄り添いつつも、自社の人手不足や人事課題に手を打っていくにはどのような策があるのかと頭を悩ませているでしょう。当社においては、社会保険手続きのサポートをはじめ、パートアルバイト従業員に起こりがちな人事労務問題・課題へのアドバイス、フォローも行なっています。今後、社会保険の適用拡大なども予定されている中、自社の人事労務にご心配もあるでしょう。まずはご相談ください。どのような解決策があるのか、一緒に探っていきましょう。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」