【テンプレート付き】代替休暇取得について労使協定で定める内容とは?

月60時間超の時間外労働と代替休暇について解説

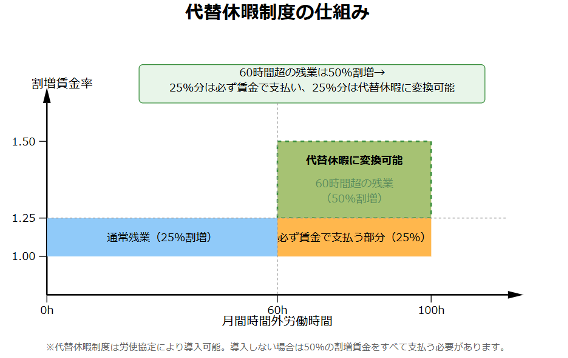

代替休暇とは、1カ月の時間外労働(残業)が60時間を超えたとき、超過分の割増賃金(残業代)を支払う代わりに有給の休暇を付与する制度です。原則として割増賃金を支払う必要がありますが、労使協定を締結すれば、代替休暇の制度を導入できます。

労使協定では、月60時間を超える時間外労働に対する代替休暇の算定方法や、取得単位を具体的に定めましょう。

今回は、代替休暇制度を導入するための労使協定を締結するまでの流れや、協定で盛り込むべき内容などを解説します。明確な取り決めを定めて、従業員が安心して就労できる環境を整備しましょう。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

高谷の経営視点のアドバイス

「月60時間を超える時間外労働に対しては50%の割増賃金を支払う」という仕組みは、2023年3月まで中小企業は適用除外でした。しかし、2023年4月からは中小企業にも適用されており、代替休暇制度の導入が進められています。

代替休暇制度の導入には労使協定が必須です。

代替休暇制度は労働基準法に基づき、過剰な残業を抑制し、従業員の健康を確保・保護する目的で導入されています。過労や心身の不調など、深刻な問題を防ぐための取り組みとして、持続可能な働き方の実現に寄与しています。

自社に代替休暇制度を導入するためには、労使協定が必須です。また、代替休暇制度を導入したあとでも、実際に「代替休暇を取得するか」「従来通り50%以上の割増賃金を受け取るか」どうかは、従業員が選択できます。

また、代替休暇を付与しても、通常の割増賃金(25%以上)の支払い義務は残ります。代替休暇制度の導入は従業員に選択肢を与え、健康維持と企業の人件費抑制につながりますが、長時間労働自体を正当化するものではありません。

月60時間を超える残業との関連を見て行きましょう。

前提として、労働基準法では時間外労働をさせることを禁止しています。しかし、何らかの事情で残業が発生してしまうことはあるでしょう。

従業員に時間外労働をさせるためには、36協定を締結したうえで、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

繁忙期のようなある程度予測できるものだけでなく、大規模なクレーム対応が発生したときなど、突発的に残業が発生することもあります。あらかじめ労使協定を締結して代替休暇の制度を導入しておけば、従業員の過重労働を防げます。

これにより、従業員は金銭的な補償ではなく、休暇を通して労働生活の質を向上させる機会を持てるのです。また、事業主は割増賃金の代わりに有給休暇を与えることで、人件費を削減できます。

代替休暇制度を導入するための基本ステップを解説します。

自社に代替休暇制度を導入する際には、労使間の合意形成が欠かせません。

労働者の過半数を代表する者や労働組合と協議しながら、具体的な制度設計を進めましょう。以下で、代替休暇を導入する手順について、ステップごとに解説します。

労使協定を締結する際には、以下のような制度の詳細を取り決めることが大切です。

● 代替休暇の時間数の具体的な算定方法

● 代替休暇の単位

● 代替休暇を与えることができる期間

● 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

● 代替休暇を取得する場合の申請期限

代替休暇の計算方法や取得単位、代替休暇を取得する手続きなどを示しましょう。

なお、代替休暇には従業員の休息を確保する趣旨があるため、1日や半日にようにまとまった時間で付与する必要があります。

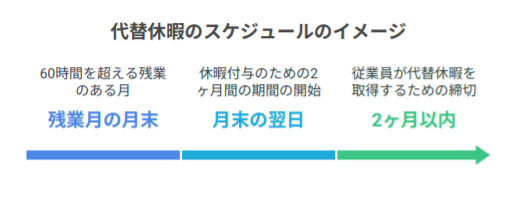

また、実際に代替休暇を取得する日は、時間外労働が1カ月60時間を超えた月の末日の翌日から2カ月以内の期間とする旨を定めましょう。

代替休暇制度を正式に運用するためには、就業規則にも内容を明記する必要があります。休暇に関する項目は、就業規則の必要的記載事項とされているため、定めを設けた場合は規則にも明記しなければなりません。

このとき、労使協定で決定した内容を参考にしながら代替休暇に関する項目を新たに追加し、整合性を確保することが重要です。また、就業規則を変更したあとは従業員へ内容を周知し、いつでも見られるように備える必要があります。

変更した就業規則は、忘れずに労働基準監督署への届け出ましょう。

代替休暇の計算方法と運用例を確認しましょう。

実際に付与する代替休暇を計算する際には、60時間を超える労働時間や換算率を元に算出します。

正確に計算しないと労使トラブルにつながったり、従業員の満足度を下げてしまったりする事態になりかねないため、計算方法を正確に把握しておきましょう。

代替休暇の時間数は「(1ヶ月の法定時間外労働時間数-60)×換算率」で計算します。換算率は「代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率」-「代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率」で、多くの企業では25%となります。

例えば、月の残業が80時間だった場合のケースでは、どうなるか計算してみましょう。60時間を超えている部分が20時間であるため、付与する代替休暇は「20時間×25%=5時間」となります。

代替休暇は1日または半日単位で取得する必要があるため、実務上は半日休暇となるでしょう。

代替休暇は、他の休暇と併用できます。年次有給休暇や特別休暇など、さまざまな休暇と併用し、休暇をつなげることができます。

例えば、さきほどの例では付与する代替休暇が5時間でした。この場合、時間単位の年次有給休暇を3時間取得して、1日の休暇とすることが可能です。

60時間を超える残業が発生したとき、代替休暇を取得するか50%の割増賃金を求めるかは、従業員が判断できます。従業員が意思表示をしない場合、事業主としてはどのように対応すればよいのかわかりません。

そこで、「月末から10日以内に使用者が労働者に代替休暇を取得するか否かを聴取し、取得の意向がある場合は取得日を決定する」のように、取得日の決定方法について協定で定めておきましょう。

大矢の経営視点のアドバイス

なお、期間内に代替休暇が取得されなかったとしても、割増賃金支払義務はなくなりません。この場合、代替休暇として与える予定だった割増賃金分を含めて、割増賃金を支払う必要があります。

代替休暇と似ている制度に「代休」があります。一見似た制度ではありますが、以下のような違いがあります。

| 制度 | 趣旨 | 割増賃金 |

| 代替休暇 | 月60時間を超える時間外労働を行った従業員の健康を守ることを目的としている | 50%の割増賃金を受け取るか代替休暇を取得するか選択する |

| 代休 | 従業員が休日労働を行った場合、その代わりとして別の日に休日を付与する制度 | 休日出勤をした事実は残るため、35%以上の割増賃金を支払う必要がある |

代休は労働基準法ではなく、企業の就業規則に基づく仕組みです。法定休日を確保できていれば、代休を取得させなかったとしても違法ではありません。

そのため、どのようなルールで運用されるかは企業によって異なります。

代替休暇制度を取り入れる際の留意点を確認しましょう。

代替休暇制度を導入する際には、いくつか注意すべき点があります。円滑に運用するために、事業主として知っておくべき点を解説します。

就業規則や労使協定で代替休暇制度を導入しても、実際に代替休暇を取得するかどうかは従業員の意志次第です。事業主として「人件費を抑えたいから代替休暇を取得して欲しい」と考えていても、従業員が残業手当を申請すると、金銭で補償しなければなりません。

従業員が代替休暇を申請しても、60時間を超える分に対して25%以上の割増賃金を支払う義務は残ります。

つまり、60時間を超えた分について、割増賃金の全てを代替休暇として取り扱うことは認められません。

従業員が金銭補償を選択(残業代の申請)した場合、賃金の支払額を早期に確定させる必要があります。給料日の締め日や支払日などの関係もあるため、労使協定において「◯日に申請したら翌月に支払う」のように、明確に定めておきましょう。

代替休暇制度は、従業員の健康を維持し、長時間労働による心身の負担を軽減するために設けられた仕組みです。突発的な残業が発生する可能性がある事業場において、導入するメリットは大きいでしょう。

制度を導入するためには、労使協定の締結や就業規則の見直し、変更などが必要です。代替休暇を取得できる環境を整備すれば、長時間労働の抑制や働き方の改善につながるでしょう。

就業規則の改定にあたって社労士を探している方や、現在依頼している社労士からの切り替えを検討している方は、社会保険労務士法人とうかいでご相談ください。弊社はオンラインファーストの対応を行っており、お悩みの解決をお待たせしません。

法改正への対応も万全で、事業主と従業員の双方が満足できる職場づくりをサポートいたします。事業規模に関係なくご依頼いただけますので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」