これさえ押さえておけば大丈夫!従業員の入社手続きを徹底解説

人材を雇用するにあたって、必ずやらなければならない入社手続き。正確さはもちろんのこと、社会保険など提出期限が決まっているものもありますので、早急な対応が求められます。

入社準備を万全にして、新たな仲間がスムーズに働きはじめられるよう、環境を整えていきましょう。必要な情報や準備すべき書類、手続きの流れなどを具体的に見ていきます。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

執行役員 社会保険労務士 小栗多喜子

同社、人事戦略グループマネージャーを務め、採用・教育を担当する。商工会議所、銀行、Adeco,マネーフォワードなどセミナーや研修講師も精力的に行っている。労働法のアドバイスだけではなく、どのように法律と向き合い企業を成長させるのかという経営視点でのアドバイスを得意としている。

主な出演メディア

その他、記事の監修や寄稿多数。

取材・寄稿のご相談はこちらから

採用が決まり一安心。しかし入社するまでの間にはまだやるべきことがたくさんあります。

会社と従業員との関係は、ここから始まると言っても過言ではありません。

雇用に関する契約内容や労働条件について、事前にしっかりと説明しておくことで、従業員にも安心感を持って就労してもらうことができます。

労使関係の基本ともいうべき雇用契約書または労働条件通知書は、あらゆる面でベースとなる重要な書類と言えるでしょう。

発行する際はしっかりと内容を精査し、従業員本人へ説明する機会を設けます。

企業側はあらかじめ十分な説明を行ったうえで合意したつもりであっても、勤務開始後に「聞いていない」とトラブルにつながることも考えられます。

これらの書類には、就業規則等から重要事項を抜粋し記載しておくこともおすすめです。

採用者への説明の際に読みあげて、説明したという証明を残して対処するのもよいでしょう。

労働条件通知書は、会社からの一方的な通知なので、雇用契約書として2部作成し、労使双方で署名・捺印のうえ締結、保管しておくことをお勧めします。

雇用契約書や労働条件通知書は、正社員や契約社員・アルバイト等の非正規雇用といった雇用形態にかかわらず作成しておくべき書類と言えます。むしろ、正社員以外の雇用形態の方が記載しなければいけない内容が詳しく規定されていることに注意が必要です。

実務において、雇用契約書は作成していても、採用通知書(内定通知書)までは対応していないという企業も多いのではないでしょうか。

採用通知書等、採用の決定を応募者へ伝える書類は法律で作成が義務付けられているものではありません。しかし、企業側の採用意思を明確に示し伝達するという点で、採用通知書の発行は意味のあることです。

たとえば、電話やメールのみで採用通知を行う場合、電話ですとお互いに聞き間違いや勘違いが生じる可能性がありますし、メールは迷惑メール等に埋もれてしまうことも考えられます。

採用通知書を発行すれば、採用意思とともに伝えたい情報が整理されますし、簡易書留等で送付することで相手も確実に受け取ることができます。送付とあわせて電話でひとこと添えておくのもおすすめです。

採用通知書には以下の6つの事項を網羅しておくと、その後の入社手続きへとスムーズに移行できるので効率的です。

- 求人応募への御礼

- 採用決定についてのお知らせ

- 同封書類についての説明

- 入社手続きに必要な書類と提出についての期限や方法

- 入社予定日

- 本件の担当者と連絡先(人事部門の電話番号やメールアドレス等)

採用通知書の送付にあわせて、入社承諾書や誓約書を準備しておきましょう。

これらは、企業の採用意思に対して採用者が入社の意思を示したり、採用者の身元を確認したりするものです。

入社承諾書や誓約書の形式に決まりはありませんので、自社にとって必要な内容を考慮したうえで作成します。

誓約書には、身元を確認する事項のほかに、秘密保持や損害賠償に関する事項も記載しておくことが望ましいでしょう。

採用通知書とともに送付し、採用者が署名・捺印したものを、企業へ返送してもらうのが一般的です。

その際に使えるよう、返信用封筒を同封しておくと丁寧な印象を与えます。

入社手続きを進めるためには、以下のように、従業員から多くの書類を提出してもらう必要があります。

従業員側も準備に時間がかかることが予想されますので、上記の採用通知書を送付する段階で知らせておくなど、前もって通知しておいた方が賢明です。

- 署名・押印済みの雇用契約書、入社承諾書(事前に返送がある場合を除く)

- 住民票記載事項証明書(必要に応じて)

- 年金手帳(2022年4月以降の国民年金制度加入者は基礎年金番号通知書)

- マイナンバーカードの写し(無い場合は通知カードと本人確認書類のセット)

- 個人情報保護法に基づく誓約書

- 給与所得者の扶養控除(異動)申告書

- 健康診断書(必要に応じて:入社後に会社で実施する場合は不要)

- 身元保証書(必要に応じて)

- 卒業証明書、資格免許証等(必要に応じて)

- 給与振込先申請書、各種手当等支給申請書(必要に応じて)

- 雇用保険被保険者証(中途採用で雇用保険加入歴がある者)

- 源泉徴収票(中途採用で同年に給与の支払いがある者)

雇用した従業員が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件を満たす場合、資格取得の手続きが必要です。

具体的な加入条件は、以下の通りです。

- 常時雇用される者

- 一週間の所定労働時間および一ヶ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の3/4以上である者

また2022年10月より、社会保険の適用条件が拡大され、従業員数が101人以上の企業においては以下の4つすべてにあてはまる場合も、加入義務が発生します。一般的には、パートやアルバイトの方々がこれに該当するケースが多いでしょう。

- 一週間の所定労働時間が20時間以上

- 継続して2ヶ月を超える雇用見込み

- 報酬月額が88,000円以上

- 学生でない

この場合「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」という書類を、従業員を雇い入れてから5日以内に提出しなければなりません。

また、従業員に被扶養者に該当する配偶者や子ども等の家族がいる場合は、併せて「健康保険被扶養者(異動)届」も提出します。

この際、1つ目の「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」には原則、マイナンバーの記入が必要であり、2つ目の「健康保険被扶養者(異動)届」にはマイナンバーが必須であるということを覚えておくとよいでしょう。

なお、配偶者が国民年金制度における第3号被保険者に該当する場合、「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」の提出も必要です。

紙で手続する場合、「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」は複写式でセットになっています。

社会保険の資格取得手続きが完了すると、保険者(一般的に協会けんぽや健康保険組合)から健康保険証が送付されます。届き次第速やかに従業員本人へ渡しましょう。

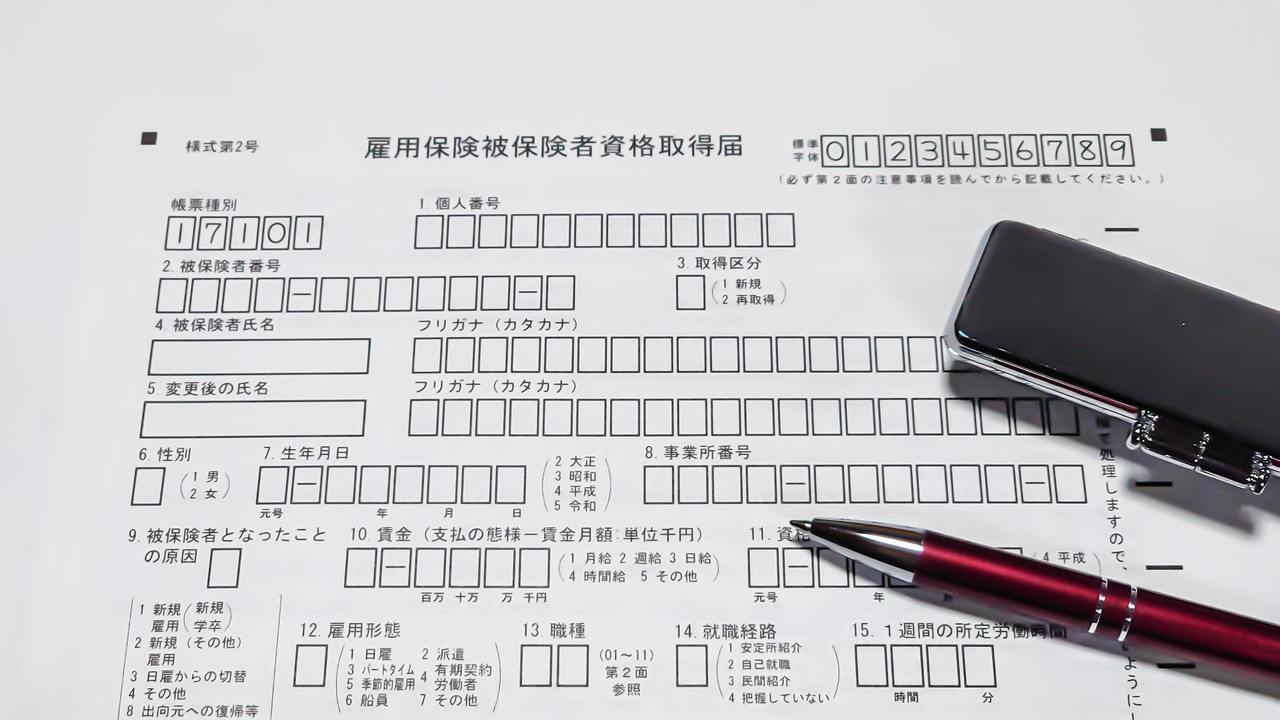

雇用保険は、正社員・パート等の雇用形態を問わず、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であり、1週間の所定労働時間が20時間以上である者が加入対象です。

一部例外として、昼間学生や日雇い労働者、4ヶ月以内の季節的業務に従事する者、企業・法人の経営者や役員等は加入の対象外ですので覚えておくとよいですね。

手続きには「雇用保険被保険者資格取得届」と、労働者名簿・出勤簿や雇用関係を証明できる書類(雇用契約書の写し)などとあわせて提出することが必要です。

2016年1月より、雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となりました。

マイナンバーは特定個人情報にあたりますので、記載された届出書類を郵送申請する場合は、普通郵便ではなく簡易書留などの追跡可能な方法で送りましょう。

雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、雇用開始日の翌月10日までとなっています。月末入社の場合は、期限まであまり時間がありませんので注意が必要です。

税金に関して対応するべき事項は、所得税と住民税の2つです。

まず所得税についてですが、所得税は給与から、法律によって決められた額を天引きし、会社が従業員本人に代わって納付(源泉徴収)します。

同年に転職した中途採用者等の対象者からは、先の入社時に回収するもので述べた源泉徴収票を提出してもらい、前の会社における給与や源泉徴収額の把握が必要です。

住民税については、新卒採用者と職歴のある中途採用者とで対応が異なります。

過去に所得がない新卒者の場合は、入社してすぐの手続きは必要ありません。通常であれば、毎年1月に企業から各市区町村へ提出する「給与支払報告書」に直近の12月までの1年間に支払った給与を記載することで、2年目の6月以降、企業が特別徴収という方式で住民税を納付する流れになります。

一方、中途採用者については、前職からの特別徴収を引き継ぐケースと普通徴収していたものを特別徴収に切り替えるケース、上記同様に翌年度から特別徴収とするの3パターンが考えられます。

まず、前職からの特別徴収を引き継ぐ場合には、前の職場から給与所得者異動届出書が届くので、その書類の転勤(転職)という欄に必要事項を追記して市区町村へ提出します。

特別徴収をしていたにもかかわらず前の職場から給与所得者異動届出書が届かない場合は、すでに普通徴収へ切り替わっていることが考えられますので、従業員が特別徴収を希望すれば、以下の特別徴収に切り替える場合と同様の手続きをとります。

普通徴収していたものを特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」という書類を市区町村へ提出します。

なお、従業員が特別徴収を希望しない場合は、普通徴収のままでも問題ありません。これが3番目のパターンです。

社内での手続きは、法令等で期限が定められているわけではありませんが、

帳簿の整備や入社後円滑に仕事を始められる環境を整えるといった意味もあり重要です。できるだけ迅速に対応するようにしましょう。

これら3つは「法定三帳簿」とされ、労働基準法によって企業に整備・管理・保管が義務付けられている重要な帳簿です。

いずれも全従業員が記載の対象となっており、たとえば労働者名簿には、「氏名」「住所」「生年月日」「入社年月日」など労働基準法107条で定められた事項を調製し、保管、変更があった場合には遅滞なく訂正することが求められています。

賃金台帳や出勤簿の扱いも同様で、全従業員を対象とし、必要事項を記載したうえで保管します。

企業や配属先によって必要なものは異なりますが、制服などの貸与品や社員証や名刺も入社日までに準備しておきましょう。

事務用品やパソコン、デスクなど必要な備品貸出物があればそれらも使える状態にしておくとよいですね。

パソコンを使用する業務の場合は、インターネットの環境整備という点で当該社員用のメールアドレスやID・パスワードの準備も必要です。

ささいなことに思えるかも知れませんが、入社後に気持ちよく仕事に取りかかるためには重要な段取りです。

社内で使用している給与計算システムや人事システムがあれば、入社日までに入力を済ませておきます。個人情報ですので社内での取り扱いにも注意しましょう。

これまで述べてきたように、社会保険や雇用保険などの対外的な手続きには期限があります。しかし、必要書類が間に合わない等の理由で期日を過ぎてしまうことも起こります。

このような場合でも、基本的に手続きは可能ですので、状況が整い次第、早急に書類を提出しましょう。

社会保険、雇用保険いずれにおいても、遅延の度合いや場合によって追加で書類の提出を求められることがあります。

健康保険においては、従業員や被扶養者の保険証の交付に関わってきますので、できるだけ早く対応することが望ましいでしょう。

雇用保険については遡及加入といって、記録を過去に遡り加入できるのが原則2年となっていますので、遅延や加入漏れがないように注意が必要です。

雇用保険被保険者証書の紛失や被保険者番号が分からないというケースはよく聞かれます。

こうした場合の対処法としては、従業員本人から以前勤務していた会社に問い合わせるか、

無理な場合は資格取得時の必要書類に加えて、本人確認書類と前職の情報(企業名等)が分かるものを提出することで、手続きが可能です。

社会保険の手続きでは基礎年金番号が必要ですが、年金手帳を紛失してしまったなどの理由で番号が分からないこともあります。

以前は年金手帳の再交付手続きによって対処できましたが、2022年4月以降、年金手帳が廃止となっているため再交付は行えません。

この場合は「基礎年金番号通知書」の発行を依頼する流れになります。

従業員本人の届出意思を確認し、事業主が「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出することで対応が可能です。

昨今、人手不足の影響もあり、外国人就労者を雇い入れる企業が増えています。

外国人は出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められている在留資格の範囲内で就労することができますが、外国人を雇い入れる際には、身元や在留資格等を確認するためにいくつかの書類が必要となります。

まず重要なのが在留カードやパスポートです。これらによって、身元や在留資格をしっかりと確認しましょう。

また、海外在住の外国人を日本国内に呼び寄せて雇用するケースでは、在留資格認定証明書の交付申請や在留資格認定証明書の送付を行います。

実際に雇い入れた際には、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出することも忘れないようにしましょう。

入社手続きを取りこぼしなく行うことは、新たに入社する社員にとって信頼感につながります。やるべき事項が多く社内で対応しきれないという場合は、専門家へお願いするのもひとつの手段です。新しい仲間が活躍できるよう、万全の体制を整えて迎えましょう。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

従業員を雇用する際、会社はどのような書類を作成・送付する必要がありますか?

主に以下の書類を作成し、従業員へ送付する必要があります。

-

雇用契約書・労働条件通知書: 労働条件を明示する最も重要な書類です。トラブル防止のため、企業側は事前に十分な説明を行い、雇用契約書として労使双方で締結・保管することが推奨されます。

-

採用通知書(内定通知書): 採用意思を明確に伝える書類です。法律上の義務ではありませんが、入社手続きに必要な情報(同封書類、提出期限、入社予定日など)を網羅することで、その後の手続きがスムーズになります。

-

入社承諾書、誓約書(返送用): 採用者が入社の意思を示したり、秘密保持などの誓約を行ったりするための書類です。

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件と手続きの期限を教えてください。

原則として「常時雇用される者」、または「一週間の所定労働時間および一ヶ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の3/4以上である者」が対象です。

企業の規模によっては、パート・アルバイトも「週20時間以上」「報酬月額88,000円以上」などの要件を満たすと加入義務が発生します。

中途採用者が提出する「源泉徴収票」や「雇用保険被保険者証」がない場合、どのように対応すればよいですか?

同一年内に給与の支払いがあった中途採用者は、年末調整のために前職の源泉徴収票が必要です。

紛失した場合は、従業員本人から前職の会社に再発行を依頼してもらいましょう。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」