【テンプレート付き】労使協定の種類と届出に関する規程について、

業種による違いなど詳しく解説します

従業員に時間外労働をさせるためには、労使協定(36協定)の締結が必要です。36協とは、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における労働のルールを定めたものです。

36協定は、従業員の代表者と合意したうえで、労働基準監督署に届け出なければなりません。協定は書面または電子で明文化する必要があり、どのように作成すればよいのか知っておきましょう。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

時間外労働・休日労働に関する労使協定書

-労働基準法で定められた労働時間の上限を超えて時間外労働や休日労働をさせるために、事業者と労働者代表が締結する法的な合意書

時間外労働の上限規制について解説します。

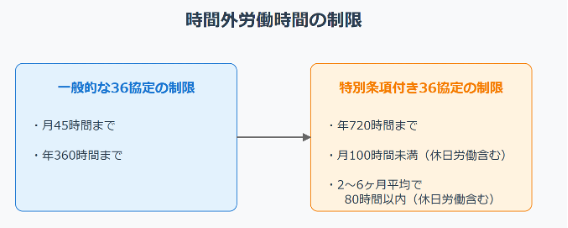

労働基準法では時間外労働に関する上限規制が設けられており、従業員の健康を守るために重要な役割を果たしています。なお、具体的な上限時間は以下のとおりです。

- 月45時間

- 年360時間

ただし、臨時的な特別の事情があり「特別条項付きの36協定」を締結している場合は、上記の上限を超えた時間外労働を行わせることができます。

特別条項付き36協定を締結した場合、時間外労働を年間720時間まで行わせることができます。ただし、以下のルールを守らなければなりません。

- 休日出勤を含み、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の時間外労働の平均がすべて80時間以内である

- 休日出勤を含み、月100時間未満である

なお、企業は36協定の範囲内であっても、従業員に対する安全配慮義務を負います。

36協定が適用除外となる従業員を見ていきましょう。

事業場内で36協定を締結しても、すべての従業員に36協定が適用されるわけではありません。そもそも、以下に該当する従業員は時間外労働が認められていないため、36協定を締結していても対象外となります。

- 18歳未満の年少者

- 小学校就学の始期(6歳になる日を含む年度の3月31日まで)の子どもを養育している従業員

- 要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護している従業員

- 妊娠中の女性、または出産後1年未満の女性従業員

- 管理監督者

事業主や部署の責任者は、きちんと36協定の対象となる従業員と対象外となる従業員を把握しなければなりません。

36協定締結時の留意事項を見ていきましょう。

厚生労働省の「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」では、以下の留意事項が示されています。

- 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる

- 労働者の安全に配慮する

- 時間外労働・休日労働を行う業務を明確にする

- 特別な事情以外で限度時間を超えない

- 短期労働者の時間外労働は目安時間を超えない

- 休日労働をできる限り少なくする

- 労働者の健康・福祉を確保する

労働時間が長くなるほど、過労死との関連性が強まります。過労死をはじめとした労働災害が発生すると、企業だけでなく個人としても責任を負う可能性があるため、注意しましょう。

2024年4月以降はすべての業種で上限規制が撤廃されています。

2024年3月までは、建設業・ドライバー・医師に関しては時間外労働の上限規制の適用が猶予されていました。

しかし、2024年4月以降はすべての業種で上限規制が撤廃されています。建設業・ドライバー・医師に関しても、以下のように一部の例外を除いて時間外労働の上限が適用されました。

| 工作物の建設の事業 | ・災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用 |

|---|---|

| 自動車運転の業務 | ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる ・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない |

| 医療に従事する医師 | ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となる ・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない ・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある |

いずれも、人手不足が慢性化している業界です。

今後は残業に頼った事業運営ではなく、業務効率化をはじめ、業界全体で労働時間の短縮を目指す取り組みが求められています。

時間外労働・休日労働に関する労使協定書

-労働基準法で定められた労働時間の上限を超えて時間外労働や休日労働をさせるために、事業者と労働者代表が締結する法的な合意書

労使協定に関する知識や必要な手続きは、企業の人事担当者や事業主であれば知っておくべき内容です。労使間のトラブルを未然に防ぐだけでなく、従業員の健康を守るためにも、法令を遵守することは非常に重要です。

36協定に違反すると罰則の対象となり、経済的な制裁を受けたり社会的な信用を失ったりする事態になりかねません。

社会保険労務士法人とうかいは、社会保険制度や労働法の専門家として、これまでに300社以上の企業をサポートしてきました。労使間のトラブルを予防するための就業規則の策定や改定などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

必要な行政手続きだけでなく、従業員が働きやすい環境を整えるアドバイスも承っております。離職率が下がり優秀な人材が定着すれば、企業の業績が自然と改善するでしょう。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

36協定(労使協定)とはなんですか?

法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせる際に、使用者と労働者代表が締結し、労働基準監督署に届け出る法的な合意書です。

労働基準法第36条に基づく制度であり、この協定がなければ、企業は従業員に法定労働時間(1日8時間・1週40時間以内)を超えた労働や法定休日における労働を命じることができません。労使間で合意したうえで、協定は書面または電子で明文化し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

36協定はどのような場合に締結が必要ですか?

従業員に対して、1日8時間・1週間40時間を超える時間外労働、または法定休日の労働を要求する場合に締結が必要です。

特定の業務の繁忙期や突発的な業務需要に応じて従業員に残業を依頼する場合、その労働が法定労働時間を超えるのであれば、必ず36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。締結と届出を怠った場合、労働基準法に違反し、罰則が課せられる可能性があります。

企業の担当者が必要な対応

従業員に残業を命じる際は、事前に必ず36協定の締結と所轄の労働基準監督署への届出が完了しているかを確認し、法令を遵守することが求められます。

36協定における時間外労働の上限はどのくらいですか?

原則として、時間外労働の上限は月45時間、年360時間と定められています。

この上限規制は、従業員の健康を守るために労働基準法で設けられています。この原則的な上限を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合は、臨時的な特別の事情に限り、「特別条項付き36協定」を締結する必要があります。

36協定が適用除外となる従業員はいますか?

はい、18歳未満の年少者、育児・介護中の従業員、妊娠中または出産後1年未満の女性従業員、管理監督者などは、時間外労働の規制が異なったり、そもそも認められていなかったりするため、36協定の対象外となる場合があります。

これらの従業員は、労働基準法やその他の法令に基づき、時間外労働の規制が異なります。例えば、年少者は時間外労働が認められていません。管理監督者も、36協定の対象外ですが、企業は安全配慮義務を負います。

企業の担当者が必要な対応

事業主や部署の責任者は、36協定の対象となる従業員と対象外となる従業員を正確に把握し、対象外の従業員に法令に反する時間外労働をさせないよう、適切な勤怠管理と業務配分を行う必要があります。

特別条項付き36協定とはなんですか?

臨時的な特別の事情がある場合に、原則の上限(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働を可能にするための特別な36協定です。

特別条項付き36協定を締結した場合でも、以下のルールを守らなければなりません。

-

時間外労働(年)は720時間以内。

-

休日出勤を含み、2ヵ月〜6ヵ月の平均がすべて80時間以内。

-

休日出勤を含み、月100時間未満。

企業の担当者が必要な対応

特別条項を適用する場合でも、企業は従業員に対する安全配慮義務を負います。労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まるため、長時間労働とならないよう健康管理に細心の注意を払う必要があります。

36協定の届出はどのように行いますか?

労使間で協定を締結した後、所定の届出用紙(協定届)に内容を記入し、所轄の労働基準監督署へ提出します。

届出には、厚生労働省でダウンロードできる協定届のひな形を使用します。提出方法は、労働基準監督署の窓口への提出、郵送、または365日24時間提出可能な電子申請が可能です。

企業の担当者が必要な対応

届出後、締結した協定書の内容を従業員に周知する義務があります。また、36協定は有効期間が定められているため、毎年、協定の内容の見直し、労使間での再締結、および再届出の手続きが必要です。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」