【テンプレート付き】2025年4月改正にも対応!

育児・介護休業規程の作り方を分かりやすく解説

育児や介護を理由に休業する従業員にとって、育児・介護休業法規程は重要な存在です。規程で具体的な社内ルールを設けておき、周知しておくことで従業員の安心につながり、定着率の向上につながります。

規程は育児介護休業法に沿って作成することになりますが、初めて規程を作成する事業主の方にとって、わからないことも出てくるでしょう。

今回は、育児・介護休業法規程の作り方を解説します。テンプレートも用意しておりますので、参考にしてみてください。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

休職・復職規程、育児介護休業規程

-病気等により休む場合や、育児・介護休業の取得、短時間勤務などの手続きや不利益取扱いの禁止などを定めた規程。

育児介護休業規程の基礎知識を解説します。

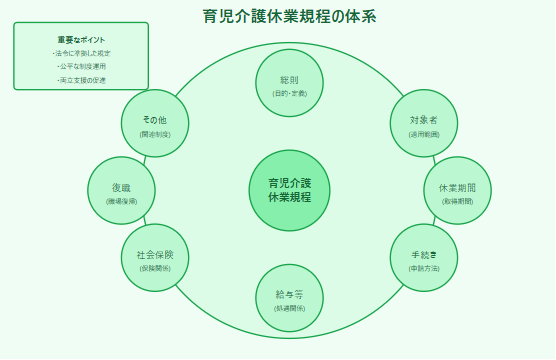

育児介護休業規程は、育児や介護を理由に休業を取得するためのルールを定めたものです。

この規程は、育児や介護による離職を防ぐことに加えて、育児休業や介護休業をスムーズに取得できるようにするために設けられます。

従業員は、規程があることで安心して働けるメリットがあり、企業としては従業員の満足度を高め手続きを円滑に進められるメリットが期待できます。

規程の中で、休業の対象となる従業員や認められる休業の期間、申請方法などを定めます。「最長でいつまで休業できるのか」「どのように申請すればよいのか」「休業中の身分はどうなるのか」を具体的に示すことで、従業員の安心につながります。

育児休業期間中でも、労使協定を締結している場合、従業員と事業主の個別合意により就業することが可能です。なお、出生時育児休業中の就業を認めない場合は、労使協定の締結は不要です。

また、規程の数が増えてくると規程の管理が煩雑になってくるため、管理責任の明確化や制定・改廃等の手続の標準化等を目的として、規程管理規程を作成します。規程管理規程において、規程毎に管理責任者を定めることとしている場合、それぞれの規程に管理責任者の明記が必要となります。

2025年4月の法改正とその影響を見ていきましょう。

2025年4月に育児介護休業法が改正されました。「男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、労働者を支援する措置を講じること」を目的としており、育児や介護などの事情を抱えている従業員への配慮が求められています。

以下で、具体的な内容を解説します。

3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員に関して、柔軟な働き方を実現するための措置を講じる必要があります。具体的には、以下の中から2つ以上を選択して講ずることが求められています。

● 始業時刻等の変更

● 月10日以上のテレワークの導入

● 短時間勤務

● 年10日以上の新たな休暇の付与

● その他働きながら子を養育しやすくするための措置(保育施設の設置運営等)

他にも、所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲が「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大され、子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能となる予定です。

さらに、子の年齢が1歳~1歳6か月の育児休業について育休開始日が柔軟化され、夫婦が途中交代して取得できるようになります(今までは育休開始日が1歳時点に限定されていた)。

また、1歳に満たない子を養育するための育児休業について、2回に分割して取得することも可能です。

育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化として、以下の改正が行われる予定です。

● 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大

● 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け

● 次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで10年間延長

育児休業の取得を促進し、仕事と育児の両立化を図る環境整備を促進する目的で、育児休業の取得状況の公表義務の対象が拡大されます。

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等としては、以下のような対策が事業主に求められています。

● 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付け

● 介護休暇の対象範囲拡大など

● 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付け

● 介護休暇について、勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

● 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加

高齢者人口が増えると、働きながら親族を介護する従業員が増えると推定されます。介護離職は企業にとっても社会全体にとっても損失となるため、介護と仕事を両立するための仕組みが設けられる予定です。

ポイントをご紹介します。

一度育児介護休業規程を作成したあとは、企業の実情や法改正に伴って見直すことがあります。

育児介護休業規程を作成したら、従業員がいつでもわかるように周知する必要があります。従業員が「どのような規程で運用されているのか」を理解できないと、規程を作成した意味がありません。

紙媒体で保存したり電子化して保存したり、方法は企業によってさまざまですが、従業員が容易に理解して迅速に手続きを行えるように整備しましょう。

なお、入社1年未満の有期雇用労働者については、労使協定により引き続き育児休業の対象から除外することが可能です。また、週の所定労働日数が2日以下の労働者についても、労使協定により引き続き介護休暇の対象から除外することが可能です。

育児介護休業に関する規程を変更したときは、就業規則変更届と従業員代表者の意見書を添付して労働基準監督署へ提出しましょう。

今回のように法改正が行われたときは、必要な変更を加えたうえで労働基準監督署へ提出する必要性が生じます。

また、法改正の有無に関係なく、企業の実情に合わせて見直しを行っても問題ありません。従業員と十分に協議を行ったうえで、よりよい規程を作成しましょう。

小さい子どもを養育している従業員や介護を要する親族がいる従業員にとって、育児介護休業規程があると安心できます。また、企業としてもあらかじめ規程を定めておくと、スムーズに手続きを進められるでしょう。

社会情勢の変化に伴って育児介護休業法は改正されるため、それに伴って規程も見直す必要があります。まだ規程を設けていない事業主の方は、規程の整備を進めるとよいでしょう。

社会保険労務士法人とうかいでは、育児介護休業規程をはじめとした就業規則の作成や改定を承っています。企業ごとの実情に合わせて、オーダーメイドでより実効性の高い規程を作成いたします。

無料で相談できますので、これから育児休業規程を作成する予定の方も、既にある規定を見直したい方も、お気軽にご相談ください。

休職・復職規程、育児介護休業規程

-病気等により休む場合や、育児・介護休業の取得、短時間勤務などの手続きや不利益取扱いの禁止などを定めた規程。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」