【テンプレート付き】懲戒処分をするために必要な「懲戒規程」とは?

作り方から運用までを解説

従業員を懲戒処分するには、明確な懲戒規程の作成と、規程に基づく運用が欠かせません。懲戒処分とは、企業や組織内での秩序維持を目的として、従業員が就業規則や企業秩序に違反した場合に科せられる制裁です。

懲戒規程では、懲戒処分に関する具体的なルールや手続きを定め、企業が従業員に対して適切かつ公正な懲戒処分を行うための基準や手順を定めます。懲戒処分後の労使間のトラブルを防ぐためにも、懲戒規程が果たす役割は大きいといえるでしょう。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

懲戒処分について解説します。

従業員が就業規則に反する言動を取ったときや、モラル的に問題がある従業員を戒めるときに、懲戒処分をすることがあります。懲戒処分の詳細な内容を定めたものが懲戒規程で、従業員の行動を規律するうえで欠かせない存在です。

懲戒処分は、企業が組織内の規律や秩序を維持するために行う対応策です。従業員が就業規則や職場のルールに違反した場合、懲戒処分を通じてその行動を正し、同様の問題が再発する事態を防ぐ役割を果たします。

なお、懲戒処分は就業規則の「相対的記載事項」であり、懲戒に関するルールを定める場合は就業規則に記載しなければなりません。

就業規則は、企業における労働条件や従業員の行動基準を定める文書です。企業で働くうえでのルールを定めており、労使関係の円滑な運営を支える基盤といえるでしょう。

懲戒規程は、就業規則に含まれる要素の一つです。懲戒に関するルールを明確に定めたものが懲戒規程で、具体的にどのような言動が懲戒の対象になるのか、もし懲戒処分を受けるときにはどの程度の制裁を受けるのかを記載します。

就業規則だけでなく、懲戒規程も明確かつ具体的に定めることで、企業内の秩序を守れるでしょう。また、内容を従業員に対して十分に周知し、理解を深めてもらうことも大切です。

就業規則において懲戒規程を設ける際には、明確かつ具体的に定めましょう。業務上の不正行為やルール違反などの具体的な行為を例示し、それに対する処分内容を詳細に記載することが求められます。

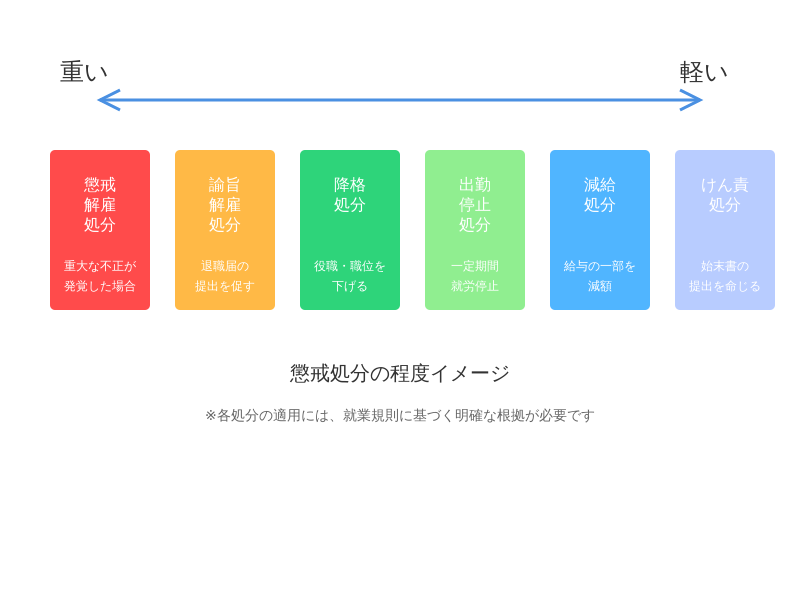

懲戒処分にはさまざまな種類があり、問題行為の度合いによって制裁の大きさが異なります。懲戒処分の種類と特徴について、それぞれ見ていきましょう。

けん責・戒告

けん責や戒告は、懲戒処分の中でも比較的軽い処分です。従業員の行動改善を目的として行われるもので、通常は口頭や文書による警告の形を取ります。

軽微な違反行為に対応するための措置であり、対象者に反省を促すことが主な目的です。問題の度合いが大きい言動を未然に防ぎ、組織内の規律を維持する目的もあります。

減給

減給は、賃金を一定額減少させる懲戒処分です。従業員の生活に影響が出るため、慎重な対応が求められます。

なお、減給処分を行う際には、労働基準法に基づく上限を超えない範囲で実施しなければなりません。

| 一回の減給額 | 平均賃金の1日分の半額を超えない | |

| 総額 | 一賃金支払い期における賃金総額の1/10を超えない |

なお、減給を行えるケースは就業規則に基づく懲戒事由があり、事前に就業規則で定められている場合に限られます。また、労働契約法第8条により、労使間で減給について合意が成立していなければなりません。

合理性や相当性が求められるため、従業員から「不当である」という反論を受けないためにも、詳細な規程作りが欠かせません。

出勤停止

出勤停止は、従業員の就労を一定期間停止する懲戒処分です。出勤停止期間中は労働しないため、当該従業員へ賃金を支給しません。

比較的重い処分であり、従業員の行動が企業の規律や業務に対して重大な影響を与えた場合に、出勤停止が適用されることがあります。なお、出勤停止の期間は10日間を限度とするのが一般的です。

降格

降格とは、役職や職位を下げる措置です。業務遂行能力が著しく不足している場合や、重大な職務違反が確認された場合に、降格処分が適用されることがあります。

なお、降格処分を実施する際には、その正当性を裏付ける具体的な根拠が必要となります。

諭旨解雇

諭旨解雇とは、従業員の行為が懲戒解雇に値する場合に適用される処分の一つで、本人に退職届の提出を促す形式で行われます。企業が解雇するのではなく、本人の退職をするように促す点が特徴です。

一定期間内に退職する意思を示した場合は退職扱い、一定期間内に退職する意思を示さなかった場合は解雇扱いとするケースが一般的です。

懲戒解雇

懲戒解雇は最も重い懲戒処分で、従業員が重大な規則違反を行った場合に適用されます。たとえば、業務上の重大な不正行為や企業の信頼を著しく損なう行動、犯罪行為を犯したときに、懲戒解雇を行うことがあります。

懲戒解雇は最も重い処分であるため、実施する際には法的要件を厳守する必要があり、適切な手続きを踏まえたうえで進めなければなりません。懲戒理由に合理性があり、曖昧な状況では合理性が欠けると判断される可能性があります。

また、社会通念上妥当であることが求められており、懲戒解雇が社会的に見て過度でないと認められる必要があります。

その他の懲戒処分の種類

他にも、懲戒休職や昇給停止等の懲戒処分があります。一般的に規律違反や職務怠慢など、軽度から中程度の違反行為に対して適用されることが多く、企業ごとに定められた規則や方針に基づいて実施されます。

懲戒規程を定める際には、程度に応じて適切な懲戒処分を行うこと、公平かつ一貫性を持って運用することが大切です。

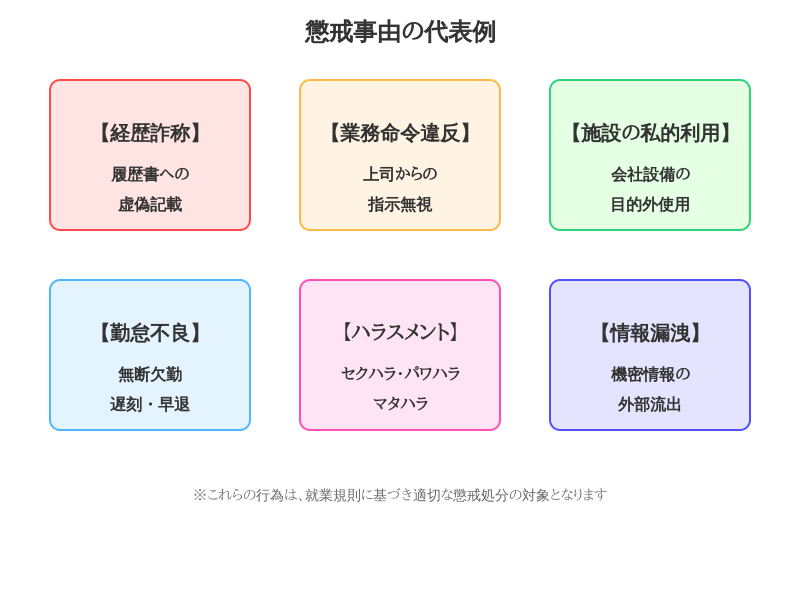

懲戒規程の中には、懲戒事由を定める必要があります。企業が懲戒処分を実施するための根拠となる重要な要素となるため、できるだけ具体的に明示する必要があります。

懲戒事由は、公正かつ厳格に適用されるべきです。従業員の誤解を防ぐためにも、あいまいな表現を避け、具体的に明示しましょう。

また、懲戒事由は法律や過去の判例に準じて定める必要があります。過剰な処分を避けるためにも、労働問題に詳しい専門家のアドバイスを受けることも効果的です。

懲戒事由の代表例を紹介します。

経歴詐称の場合

経歴詐称とは、履歴書や職務経歴書に虚偽の情報を記載する行為です。不正に入社したことになるため、企業は迅速に対応し、適切な懲戒処分を検討することになります。

学歴や職務経歴は採用の判断に係ることもあるため、詐称は許されることではありません。組織内外の信頼やイメージに悪影響を与える可能性があるため、経歴詐称をした者に対しては懲戒を行う旨を明らかにしましょう。

業務命令違反に該当する行為

業務命令に従わない行為も、懲戒事由の一つです。上司からの指示を無視した場合、業務の遂行に支障をきたすだけでなく、職場の秩序が乱れます。

その行為が重大な問題とみなされる場合には、懲戒処分が適用されることがあります。

具体的には、上司への報告義務違反や必要な届出を怠った行為に対して、懲戒する旨を明示するとよいでしょう。

企業施設の目的外使用

自社で保有している施設を業務の目的から外れて使用する行為は、懲戒処分の対象となる可能性もあります。使用目的から逸脱すると、企業の資産を無駄にし、結果として業務運営に悪影響を及ぼす恐れがあります。

また、企業が保有している備品を窃取したり、設備を無断で私的利用したときも懲戒事由に該当するケースがあります。

勤怠不良が及ぼす影響

無断欠勤や遅刻、無断早退などの勤怠不良は、企業の秩序を乱す要因です。同僚や上司の負担を増加させる一因となり、チーム全体の効率や生産性が低下するため、看過すべきではありません。

「○日以上の遅刻」「○日以上の無断欠勤など」など、懲戒処分に該当する具体的な要件を定めれば、抑止につながります。

ハラスメントや秘密の漏洩

コンプライアンスを遵守するためにも、ハラスメント行為や企業の機密情報の漏洩を懲戒事由に設定するのが一般的です。セクハラ・パワハラ・マタハラをはじめとしたハラスメント行為をした場合は懲戒処分に処す旨を定めれば、職場全体の秩序を保てます。

また、企業の秘密が漏洩すると、企業の信頼や評判に傷が付く可能性があります。在職中だけでなく、退職後も業務上知り得た秘密を漏洩することを禁止しましょう。

職場外での非行や服務規律違反

職場外での非行や服務規律違反も、懲戒事由に含まれます。具体的には、社外での不正行為や犯罪行為、品行不良が該当します。

従業員が非行や服務規律違反をすると、企業の評判にも影響します。懲戒規程において、職場内外での行動に関する規定を明確化し、従業員へ理解と遵守を求めましょう。

実際に懲戒処分を行う際には、懲戒規定に基づいて適正かつ公平に対応しなければなりません。あわせて、懲戒手続の詳細を明示し、従業員に分かりやすく伝えることも大切です。

企業内部の秩序と運営の健全性を維持するためにも、どのような手順で懲戒処分を行えばよいのかを確認しましょう。

懲戒処分をする際には、対象となる従業員に弁明の機会を与えることが重要です。従業員が懲戒事由に対して自らの意見を述べる機会を設けることにより、公平な判断がなされます。

弁明の機会は従業員の権利を尊重するものであり、組織内の透明性を向上させるためにも欠かせません。

また、懲戒処分を実施する前には、従業員の言動が懲戒規定にどれに該当するのかを精査しましょう。同僚や上司などの関係者にヒアリングして、客観的な証拠を収集するとよいでしょう。

懲戒委員会は、懲戒手続きを実施する際の中立的な機関としての役割を果たします。委員会は、懲戒事由や証拠をもとに、処分の妥当性を判断します。

特に、複雑な事案や重大な違反に対しては、主観やバイアスを排除するためにも複数の視点から評価することが大切です。処分が公正に行われる環境が整備するうえで、懲戒委員会が果たす役割は大きいといえるでしょう。

懲戒処分を実施した後、従業員に処分内容を通知します。通知は文書で行われることが一般的で、処分の理由や内容、適用された就業規則の条項をしっかりと記載する必要があります。

文書化することにより、労使双方での誤解を防ぎ、後のトラブルを防ぐことが可能です。

懲戒規程の作成と運用は、企業における信頼性と秩序を保つために重要です。就業規則や懲戒規程に基づいて適切に運用されていない場合、法的トラブルを招いたり労使間の信頼関係を損ねてしまう恐れがあります。

そのため、事前に就業規則や懲戒規程において明確なルールや手続きを定め、内容どおりに運用することが大切です。

懲戒処分を考慮する際には、当該従業員の言動が社内ルールに違反しているのかどうか、事実関係を徹底的に確認しましょう。

具体的な証拠を集めたうえで、従業員本人だけでなく関係者からも事情を確認し、客観的に得られた情報を分析することが大切です。

事実確認が不十分なまま懲戒処分の判断を下すと、公平性や透明性を欠いてしまいます。その結果、法的トラブルに発展してしまうリスクがあります。

労務リスクを最小限に抑えるためには、前提として懲戒規程を適切かつ公平に運用することが欠かせません。必要に応じて規程の内容をアップデートしたり、従業員がいつでも確認できるように整備したりしましょう。

規程を定めても、従業員が内容を知らなければ意味がありません。就業規則や懲戒規程をわかりやすく説明したマニュアルを作成したり、具体的な事例を取り入れた研修を実施したりすることで、全従業員が自らの行動を見直すきっかけを得られるでしょう。

鶴見の経営視点のアドバイス

懲戒規程には、ルール作りだけでなく「従業員が懲戒処分の対象となる問題行為を起こすのを未然に防ぐ」という役割もあります。従業員に懲戒処分の意識を持たせることで、労務リスクの低減につながるでしょう。

懲戒規程の制定と運用は、企業内の秩序を維持し、信頼性を高めるために欠かせません。明確な懲戒事由や手続きを整備し、従業員へわかりやすく周知しつつ、さらに従業員が自らの行動について理解を深められるような教育や研修を実施しましょう。

懲戒処分は従業員の生活に大きな影響を与えるため、法律に準じた適正な対応が必要です。規程を作成するときや見直しをする際には、必要に応じて専門家に相談するとよいでしょう。

社会保険労務士法人とうかいでは、懲戒規程をはじめとしたさまざまな規程の作成に対応しています。専門家の視点から、労務トラブルを未然に防ぐ方法もご提案させていただきます。

弊社はチャットやZOOMを活用し、素早く疑問や不安を解消できる強みがあります。また、セキュリティ対策も万全で、貴社の大切な情報を保護いたしますので、ご安心ください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」