【2024年10月最新】定額減税のおくべき基本情報。年末調整で行う場合の注意点、対応方法についても解説

定額減税の具体的制度内容、対象者、期間、申請方法などわかりやすく解説します。

2024年から実施される定額減税は、納税者にとって重要な税制改革の一つです。この制度は、令和6年度税制改正に基づき、一定の条件を満たす納税者に対して所得税と住民税からそれぞれ定まった額を控除することによって、税負担を軽減することを目的としています。具体的には、所得税から1人あたり3万円、住民税から1人あたり1万円が控除され、合計で4万円の減税が行われる予定です。さらに、この制度は2024年6月から2025年5月までの期間にわたって適用されます。この措置がもたらす影響は多岐にわたり、特に給与所得者やその扶養家族に広く及ぶことでしょう。

2024年10月9日更新

目次

- 定額減税とは?

- 定額減税と定率減税の違い

- 所得税の仕組みと住民税の基礎知識

- 定額減税の内訳:所得税と住民税の具体的な減税額

- 対象者は誰?年収2,000万円超は対象外

- 定額減税の期間と実施方法

- 定額減税のメリットと影響

- 住宅ローン控除への影響

- ふるさと納税への影響

- 対象外の人への追加支援

- 非課税世帯・低所得者への支援策

- 2024年の定額減税がもたらす変化

- 定額減税における年末調整(年調減税)の対応方法をわかりやすく解説

- まとめ

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

定額減税と定率減税の違いをわかりやすく解説します。

定額減税と定率減税は、税制における減税の手法として異なる特徴を持っています。定額減税は、納税者に対して一定の金額が直接税額から控除されるもので、すべての納税者に対して画一的な対応がなされます。この方式では、年収に関わらず同じ金額が適用されるため、特に中低所得者層に対して平等感を与える効果があります。対して、定率減税は、税額を計算する際に、納税者の所得に応じて一定の割合を適用する仕組みです。これにより、高所得者に対して大きな減税が提供される一方、低所得者には相対的に小さな影響を持つことがしばしば見られます。この二つの制度は、税負担をどのように軽減するかという視点で異なり、定額減税は全ての納税者に均等なメリットをもたらすことを目指していますが、定率減税は所得に基づく差異を強調します。したがって、税制改革や政策立案において、これらの違いを理解することが非常に重要です。

所得税の仕組みと住民税の基礎知識をわかりやすく解説します。

所得税は、個人の年間所得に基づいて課税される税金で、日本の税制において重要な役割を果たしています。この税は、所得の額に応じた段階的な税率が適用され、所得が多くなるほど高い税率が課せられます。所得税の計算においては、給与や事業収入、不動産収入など、さまざまな所得が合計され、必要経費や各種控除を差し引いた後に課税対象の所得が求められます。一方、住民税は地方自治体に対して支払われる税金で、基本的には前年の所得をもとに一律の税率で課税される仕組みとなっています。住民税は、都道府県民税と市区町村民税に分かれ、それぞれが独自の税率を設定しているため、地域によって異なる税負担が生じます。また、住民税は主に地域の公共サービスやインフラの整備に使われるため、住民にとって必要不可欠な所得税との連携が求められます。このように、所得税と住民税は、それぞれの性質や役割に応じて異なる仕組みが存在し、納税者に影響を与える重要な要素となっています。

非課税世帯など恩恵を直接受けられない方には定額減税ではない給付金としての支援が行われます。

定額減税は、2024年から適用される税制改正の一環として導入されます。この制度においては、所得税からは1人あたり3万円が控除され、さらに住民税からは1人あたり1万円の控除が行われることが決まっています。これにより、納税者は合計4万円の減税を受けることができ、特に中低所得者層にとって大きな負担軽減を実現することが期待されています。所得税の3万円の控除は、年末調整時に直接的に反映されるため、納税者が納める税額の算出に影響を与える要素となります。また、住民税の1万円の控除も、特別徴収の形で毎月の給与から自動的に控除され、納税者にとって利用しやすい仕組みとなっています。こうした具体的な減税額は、全納税者に対して均等に適用されることから、誰もが平等に恩恵を受けることができるとされます。この制度の実施によって、生活費の一部が軽減され、経済の安定を図ることが期待されています。

対象者は誰?年収2,000万円超は対象外です。

定額減税の適用対象者は明確に定められており、年収2,000万円を超える納税者は対象外となります。この制度の目的は、主に中低所得者層への支援を強化することにあります。具体的には、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下であることが、定額減税の適用条件となっています。年収が2,000万円を超える場合、所得税や住民税に関する軽減措置が適用されないため、対象となる納税者は限られています。これにより、高所得者層は定額減税の恩恵を受けられませんが、反対に低・中所得者には生活の安定を図るための支援がもたらされます。この制度は全ての納税者に均等に減税を行うわけではなく、所得の高低によって税の優遇を調整する形となっています。したがって、年収が高い従業員や納税者は別の税制優遇措置を検討することになるため、自身の所得状況を把握することが重要です。

定額減税の期間と実施方法を解説します。

定額減税は、2024年6月から2025年5月までの1年間にわたり実施されます。この期間中、所得税と住民税の控除が行われ、納税者にとっての負担が軽減されることが期待されています。具体的には、所得税からは1人あたり3万円、住民税からは1人あたり1万円が控除され、年間で合計4万円の減税が可能です。実施方法に関しては、給与所得者の場合、月次での源泉徴収と年末調整の両方が関与し、定額減税が適用されます。

給与からの控除は、2024年7月から2025年5月の期間に特別徴収の形で行われ、毎月の給与から自動的に控除される仕組みとなっています。また、年末調整の際にも再計算が行われ、最終的な税額から定額減税分が引かれることになります。納税者は自ら申告書を正確に提出し、その内容に基づいて減税の手続きが進められます。これにより、定額減税がスムーズに適用され、多くの人々に利益がもたらされることが期待されています。全体として、定額減税制度は、シンプルかつ効率的な手続きで税負担軽減を実現することを目指しています。

定額減税のメリットと影響を見ていきましょう。

定額減税は、税負担を軽減するための効果的な手段として位置づけられています。まず、直接的なメリットとして、所得税と住民税からの控除が行われることで、特に中低所得者層にとっては生活費の負担が軽減されるでしょう。この制度により、年収が一定以下の納税者は合計で4万円の減税を受けることができ、経済的余裕が生まれることが期待されます。

また、定額減税は非常にシンプルな仕組みであるため、納税者自身が手続きに戸惑うことが少ないのも大きな利点です。月次の給与から自動で控除が行われ、年末調整でも確実に反映されるため、透明性の高い運用が実現されます。さらに、消費の活性化にも寄与する側面があります。余裕が生まることで、家計支出が増加し、経済全体への波及効果が期待できるのです。このように、定額減税は個々の納税者にとってメリットをもたらすだけでなく、広く経済にポジティブな影響を与えることが重要なポイントとなります。

住宅ローン控除への影響も考慮する必要があります。

定額減税の実施は、住宅ローン控除にも影響を与える可能性があります。住宅ローン控除は、住宅を取得した際に支払うローンの利息部分に対して税額控除を受けられる制度です。この制度は、主に住宅購入者にとって重要な税制メリットとなっており、住宅の購入を促す効果があります。しかし、定額減税の導入により、この住宅ローン控除との調整が必要になることが考えられます。

具体的には、年末調整の際に定額減税を適用した後に、住宅ローン控除が適用されるため、相互の控除額を正確に計算することが求められます。なお、定額減税によって所得税額が軽減されるため、その結果として住宅ローン控除の適用額も変わることがあります。加えて、年収の多い納税者は、既に高額のローン返済を行っている場合も多く、減税の効果が十分に発揮されない場合もあり得ます。したがって、住宅関連の税制に関しては、納税者はしっかりとした情報収集を行い、税務上の取り扱いを理解しておくことが重要です。

ふるさと納税を利用している場合、影響がある可能性があります。

定額減税の導入は、ふるさと納税制度にも一定の影響を及ぼす可能性があります。ふるさと納税は、地方自治体への寄付を通じて税金が控除される仕組みで、納税者が自ら選んだ地域に対して支援を行うことができます。この制度は特に、地域活性化や特産品の提供を目的としたもので、多くの人々に利用されています。定額減税が実施されることにより、納税者の税負担全体が軽減されますがその影響がふるさと納税にも及ぶかが重要なポイントです。

具体的には、定額減税により納税者の所得税額が減少するため、ふるさと納税による控除額がどのように影響を受けるかが懸念されます。昨今、ふるさと納税を活用することで得られる控除が家庭の税負担の軽減に寄与しているため、定額減税とのバランスを考慮に入れる必要があります。ふるさと納税の利用方法や手続きが一部変更される可能性もあるため、納税者は事前に十分な情報を収集し、最適な利用法を見極めることが重要視されています。このような影響を踏まえて適切に対応することで、地域支援と税制優遇の両立が可能になるでしょう。

対象外の人への追加支援の有無も重要です。

定額減税制度の対象外となる高所得者層に対しては、他の形での追加支援が求められる状況が生じています。この制度においては、年収2,000万円を超える納税者は定額減税の恩恵を受けることができませんが、高所得者も経済への貢献が期待されるため、別の施策を通じたサポートが重要だとされています。

具体的には、高所得者向けの特別な税制優遇措置や、生活支援金の支給など、幅広い支援策が考えられます。例えば、教育資金の援助や医療費の控除、さらには投資奨励税制などが提案されることがあります。これらの支援は、高所得者層が社会において果たす役割を重視し、その影響を拡大させることを目的にしています。

社会全体のバランスを考慮した施策が進められることで、経済的な格差を緩和し、持続可能な成長を促進していくことが求められます。定額減税の対象外となる方々に対しても、生活の質を向上させるような施策が十分に用意されることが、経済全体の安定化につながると見込まれています。

非課税世帯・低所得者への支援策について見ていきましょう。

非課税世帯や低所得者層への支援策は、社会の健全な発展において不可欠な要素です。特に、定額減税制度が導入される中で、これらの世帯が受ける影響を考慮することが重要です。低所得者に対する施策は、生活の質を高め、経済的な困難を軽減するための基本的な支援となります。このような支援には、生活支援金の給付、医療費の助成、教育費の減免措置など、多岐にわたる対象があります。

具体的には、生活困窮者に必要な資金を直接支給する制度や、公共サービスの利用料の軽減が考えられています。また、住居関連の補助金や生活必需品の提供など、小規模でも効果的な支援も実施されるでしょう。これらの施策は、低所得者層が生活の安定を図るためのキーポイントとなるため、地域社会や行政は一丸となって支援策を拡充していく必要があります。

こうした取り組みは、貧困の連鎖を断ち切るためにも重要です。非課税世帯や低所得者への支援策が適切に用意されることで、個人の未来が明るく照らされ、社会全体の繁栄に寄与することが期待されます。

2024年の定額減税がもたらす変化に期待できます。

2024年から実施される定額減税は、税制に大きな変化をもたらすことが期待されています。この制度は、納税者に対して所得税から1人3万円、住民税から1人1万円の控除を行うもので、合計4万円の減税が適用される形となります。特に中低所得者層にとって、生活費の負担軽減につながる好影響を及ぼす可能性が高いです。また、定額減税は簡素な仕組みであるため、納税者にとっても理解しやすく、手続きの際に混乱しにくい特徴があります。

この制度の導入によって、消費意欲の促進や経済活動の活性化も期待されます。納税者に余裕が生まれることで、日常の支出や地域経済への投資が増加することが可能です。このことは、特に地方自治体にとって重要な変化として位置付けられ、地域振興にも寄与するでしょう。さらに、定額減税の実施は、他の税制改革や福祉政策との連携を促進し、全体的な経済政策の一環として機能することで、社会全体の安定を図る重要なステップとなります。

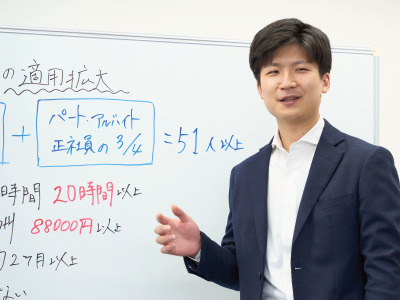

定額減税における年末調整(年調減税)の対応方法をわかりやすく解説します。

2024年に導入された定額減税において、これまで毎月の給与で減税を最終的に年末調整での税額計算で、適切に反映することが重要になります。年調減税を利用するためには、まず対象となる納税者を特定し、正確な税額の計算が必要です。税額計算後は、給与明細や源泉徴収票を基に、減税額を確認することが求められます。各従業員からは、申告書を正確に提出することが不可欠です。扶養配偶者や扶養家族の状況を正確に把握し、抜けがないように確認することが大切です。税理士に依頼する場合であっても、正確な扶養情報を把握してもらい、ミスなく税額計算が行なってもらいましょう。定額減税を円滑に進めるためには、事前の準備と情報収集が鍵となります。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

2024年のみの税施策である定額減税。正確な年税額を算出するためには、年末調整をいかにスムーズに進められるかにかかっています。事前に対象者や対象外になる要件などを正確に理解し、いざ年末調整の際に慌てないよう、準備を進めておきましょう。

定額減税は、納税者本人に対して2024年分の所得税から1人あたり3万円が減税されます。扶養配偶者や扶養家族がいる場合には、その人数に応じて減税されることで、税負担の軽減が期待されます。年末調整時における定額減税は、年末調整時点で改めて定額減税額を再計算し、通常算出した年税額から減税することになります。従業員にとって大きなメリットが得られるでしょう。国税庁のガイドラインに従い、正確な控除額を計算し、年税額を明確にしておくことが肝要です。控除によって、最終的に0円となる場合や、逆に追加徴収が発生することもありますので、慎重な確認が必要です。

年末調整において、定額減税の対象者には条件が設けられています。例えば、6月以降に勤務を開始した従業員は、その年度の調整対象となる場合があります。また、勤務先によっては、非居住者に対する対応にも注意が必要です。退職者については、申告書を適時提出することが求められ、特に漏れがないようにすることが重要です。再就職した場合も、必要な手続きを正確に行うことで、適切な減税を受けることができるのです。

従業員本人の場合、定額減税の適用を受けるためには、令和6年分の合計所得金額が1,805万円(年収2,000万円)以下であることが求められます。

同一生計の配偶者については、合計所得が48万円以下である控除対象配偶者に該当する場合、定額減税の対象となります。配偶者特別控除に該当する場合には、定額減税の対象にはなりません。このため、配偶者の年収状況を正確に把握しておくことが求められます。

扶養親族も、人員に応じた控除が受けられます。2024年の扶養控除申告書を正しく記入し提出することで、減税対象としての適用がなされます。扶養親族の数が増減した際は、書類提出期限も守るよう心掛けるべきです。

定額減税の対象外となるケースもあります。例えば、年収が2,000万円以上などの場合や、非居住者など法的に規定された条件に該当しない場合が考えられます。これにより恩恵を受けられないケースが発生するため、事前に条件を確認しておくことが大切です。

年末調整における定額減税の手順は明確です。まずは所得税の年税額を算出し、減税対象を確認した上で適用する必要があります。適切なプロセスを経て、最終的な年税額が決定されます。年末調整記入時には、税理士や担当者と連携し、正確な記載、確認の対応を進めることで、適切な年末調整処理ができるでしょう。

年調減税額を算出する際は、同一生計配偶者と扶養親族の人数を確認します。16歳未満の子供がいる場合、定額減税の対象となります。子供の年齢や人数に応じて、控除額を正確に計算することが重要です。

年調所得税額は、年末調整により従業員の所得税額を算出することです。給与総額から扶養控除をはじめとした控除金額を差し引いて算出します。

年調の定額減税額と年長所得税額の確認後、年調減税額を控除します。年調減税額の控除を行う際には、正確な税額の確認が必須です。不足がある場合や控除しきれない部分が生じると、過不足が発生してしまいますので、重要な確認作業です。

年末調整を行った後の源泉徴収票には、適切に定額減税の結果を記載する必要があります。このため、正しい記載方法を理解し、ミスのないように手続きを進めることが大切です。税額の透明性を確保するためにも、正確なデータを基に記載することが求められます。

年末調整では、年末調整申告書が必要です。本人の合計所得を判断する基礎控除申告書、源泉控除対象の配偶者を判断する配偶者控除申告書、扶養親族を判断する扶養控除申告書が必要になります。

高谷の経営視点のアドバイス

年末調整事務は、年末の忙しい時期に必ず行わなければならない業務であり、給与担当者には非常に大きな負担となるケースもあります。給与計算や年末調整のアウトソーシングなども視野に検討してみることもおすすめです。

年末調整における定額減税には、いくつかの注意点があります。まず、退職者の場合、特定の期日までに退職した方には年調減税を実施しない旨を通知する必要があります。他にも、従業員や扶養に関するリストを適切に管理し、漏れがないように注意を払うことが重要です。

5月31日以前に退職した従業員には、年調減税が適用されません。このため、退職のタイミングに関してはしっかり確認し、適切な手続きを行うことが求められます。

6月2日以降に入社した従業員については、年調減税を実施することが可能です。その際、正しい手続きが求められるため、入社時に必要な書類を正確に提出してもらうことが重要です。

従業員の合計所得金額が1,805万円以上の場合、年調減税の適用はされません。従業員に事前に給与以外の所得状況を確認し、把握しておきましょう。

2024年に扶養親族の状況に増減があった場合には、還付や徴収に関して注意が必要となります。特に、結婚や離婚、出産などにより扶養家族の増加したといった場合には、申告内容を確認することが必要です。正確な情報把握が、複雑な税務処理をスムーズに進めるための鍵となります。

給与担当者が年末調整時の定額減税処理を行ううえで、さまざまな疑問が生じることでしょう。よくある質問を想定し、あらかじめ対応が必要になりそうなケースをチェックしておきましょう。

扶養控除等申告書の未提出者に関しては、状況に応じた適切な対応が求められます。未提出者が、甲欄適用者である場合は提出を促します。一方、乙欄適用者(主たる勤務先が他にあるなど)の場合には、そもそも年調減税の対象ではありません。確認が必要なこともあるため、早めに対処することが推奨されます。

転職者の年末調整には、前職からの源泉徴収票が必要です。年末の転職などにより、前職での源泉徴収票の発行が遅れ、年末調整に間に合わない場合には、従業員自身が確定申告の手続きを行うことも可能です。

月次減税で定額減税を受けた場合、扶養控除等申告書が未提出の場合には、改めて12月31日時点の状況として、扶養控除等申告書に補足する必要があります。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」