【テンプレート付き】フレックスタイムにおける労使協定はどうなる?

規程の作り方もあわせて解説

従業員が個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を実現するうえで、フレックスタイム制は重要な役割を果たしています。育児や介護などの家庭事情を抱えている従業員にとって、フレックスタイム制はありがたい制度といえるでしょう。

なお、事業場にフレックスタイム制を導入する際には、労使協定の作成が必要です。就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねたり、対象となる労働者の範囲を定めたりしなければなりません。

今回は、フレックスタイムを導入する際に必要な労使協定を解説します。テンプレートも用意しているので、ぜひご活用ください。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

フレックスタイム制に関する労使協定書

-労働者が日々の始業・終業時間を自分で決められるフレックスタイム制を導入する際に、清算期間や総労働時間などの詳細を定め、労働者代表と事業者が締結する合意書

フレックスタイム制における「届出」の必要性について解説します。

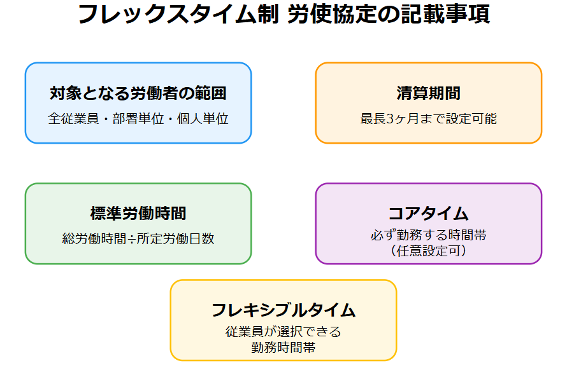

フレックスタイム制を導入する際には、労使協定の作成と届出が必要です。労使協定では、以下の内容を定めなければなりません。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

- 標準となる1日の労働時間

- コアタイム(労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯)

- フレキシブルタイム(労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯)

清算期間とは、実際に労働した時間とあらかじめ定めた総所定労働時間を清算するための期間です。清算期間内で、従業員が労働すべき総労働時間(所定労働時間)を決定し、過不足に応じた賃金を支払います。

「就業規則」への記載事項と労使協定の重要性について解説します。

フレックスタイム制を導入するには、以下3つの条件をクリアしなければなりません。

- 就業規則等への規定

- 労使協定で所定の事項を定めること

- 労使協定を所轄労働基準監督署長に届出

フレックスタイム制を効果的に運用するためには、「就業規則」にも多くの関連事項を記載する必要があります。就業規則には、労働時間の基本方針や清算期間、休憩時間についての具体的な記載が求められるのです。

さらに、従業員の代表者と同意したうえで、労使協定を締結しなければなりません。労使協定は、企業と従業員の権利・義務を明確化するための協定です。

就業規則の改定だけでなく、労使協定の締結と労働基準監督署への届出を行わないと、効力が発生しない点に注意しましょう(清算期間が1ヶ月以内であれば労使協定届の労働基準監督署への届出は不要)。

フレックスタイム制を導入する際の労使協定には、対象となる労働者の範囲や清算期間など、さまざまな記載事項があります。

以下で、詳しく解説します。

対象となる労働者の範囲は、「各人ごと」「課ごと」「グループごと」といった記載方法が考えられます。全従業員を対象にする場合は「全従業員」と記載すればよいでしょう。

部署ごとに業務の繁閑の差がある場合は、「企画部職員」「営業部職員」のように、特定の部署だけ記載することも可能です。

いずれの場合でも、労使で十分話し合い、協定で対象となる労働者の範囲を明確にしましょう。

清算期間とは、フレックスタイム制において従業員が労働すべき時間を定める期間です。最長で3ヶ月までの清算期間を設定できます。

フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。

たとえば、1ヶ月を清算期間とした場合の法定労働時間の上限は、以下のとおりです。

| 31日 | 177.1時間 |

|---|---|

| 30日 | 171.4時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 28日 | 160.0時間 |

清算期間における総労働時間は上表の範囲内としなければならず、総労働時間を超えた働いた時間に関しては、割増賃金を支払う必要があります。

標準となる1日の労働時間とは、年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間の長さです。清算期間における総労働時間を、期間中の所定労働日数で割った時間が該当します。

フレックスタイム制の対象労働者が年次有給休暇を1日取得した場合、その日については、標準となる1日の労働時間を労働したものとみなします。

コアタイムとは、従業員が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯です。たとえば、「9時~15時はコアタイムとする」という協定なら、従業員は9時~15時の時間帯は必ず就労する必要があります。

ただし、コアタイムを明文化するのは、コアタイムを定めるときです。特段定めない場合は、労使協定内で定めなくても問題ありません。

また「コアタイムを設ける日と設けない日がある」「日によってコアタイムの時間帯が異なる」といった、柔軟な対応も可能です。

フレキシブルタイムは、従業員が自らの選択によって労働時間を決定できる時間帯です。「15時~18時はフレキシブルタイムとする」という協定なら、15時~18時に働くかどうかは、従業員が自由に判断できます。

フレキシブルタイムを設けない場合は、協定で明文化する必要はありません。

ただし、コアタイムの時間が1日の労働時間とほぼ同程度になるような場合や、フレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合と、実質的にフレックスタイム制とはいえないため注意しましょう。

フレックスタイム制運用時の注意点を見ていきましょう。

フレックスタイム制を導入するにあたって、人事労務部門や事業主が気を付けるべきポイントがあります。

以下で、詳しく解説します。

フレックスタイム制においても、休憩時間はきちんと確保しなければなりません。労働基準法上の休憩時間を確保していれば、休憩時間の長さやその取り方を具体的に規定しても問題ありません。

あわせて、土・日・祝日など休日も明確にします。所定の曜日を休みにしたい場合は、休日の取り扱いを明記します。コアタイムを設けずに、実質的に出勤日も労働者が自由に決められる制度にする場合でも、所定休日は予め定めておく必要があります。

フレックスタイム制は始業時間と終業時間を従業員が自由に決められる制度ですが、使用者は労働時間を正確に管理しなければなりません。実労働時間を把握して、清算期間と照らし合わせて、適切な労働時間管理や賃金清算を行う必要があるためです。

フレックスタイム制においても残業が発生し、割増賃金を支払う可能性はあります。各従業員の労働時間をしっかりと記録し、実労働時間が総労働時間を超過した場合の取扱方法を定めておくと、従業員も安心して就労できるでしょう。

企業にとって使いやすい勤怠管理ソフトを導入したり、社会保険労務士へアウトソーシングしたりすれば、フレックスタイム制を円滑に運用できます。

フレックスタイム制は働き方の柔軟性を高められるメリットがありますが、遅刻・早退・欠勤をしたときの制裁を設けることは可能です。

たとえば、労使協定内で「正当な理由なくコアタイムに欠勤した場合は減給の対象とする」「正当な理由なくコアタイムの遅刻および無断欠勤をした場合、賞与に反映させる」という規程を設ければ、風紀を保てるでしょう。

労使協定や就業規則の内容を従業員に周知することは、円滑な運営に欠かせません。そもそも、フレックスタイム制の趣旨を理解できていない従業員がいる可能性があるため、丁寧に説明しましょう。

労働基準監督署への就業規則と労使協定の届出に加えて、事業場内でわかりやすく周知しましょう。これにより、法的な整備が行われると同時に、従業員に対する透明性が確保されます。

フレックスタイム制は、従業員に柔軟な労働時間を提供し、ワークライフバランスの向上に寄与する制度として注目されています。この制度を適切に運用するためには、労使協定や就業規則を適切に整備し、明確なルールを設定することが不可欠です。

就業規則や労使協定書を作成し、労働基準監督署ヘの届出が完了したあとは、従業員へわかりやすく説明しなければなりません。適切な手続きを踏むことで、法的な問題を回避しつつ、従業員の満足度を高められるでしょう。

社会保険労務士法人とうかいでは、就業規則の作成や改定、労務相談などの業務を幅広く承っています。フレックスタイム制では労働時間の管理がマストですが、勤怠の電子化もサポートいたします。

フレックスタイム制が定着することで、従業員の働き方が多様化し、企業の生産性も高まることが期待できるでしょう。弊社では、初期の支援だけでなく継続的に労使の双方が満足できる環境作りをサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

フレックスタイム制とはなんですか?

従業員が日々の始業・終業時刻を自分で決められる制度です。

育児や介護、通勤ラッシュ回避など、従業員個々の事情やライフスタイルに合わせて柔軟な働き方を実現するために、労働者が自らの裁量で働く時間を決定できる制度です。ただし、企業と従業員の間で定めた「清算期間」の総労働時間は満たす必要があります。

フレックスタイム制を導入するために、企業はどのような対応が必要ですか?

就業規則等への規定、労使協定の締結、そして原則として労働基準監督署長への届出の3つが必要です。(清算期間が1ヶ月以内の場合は労使協定の届出は不要です)

就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨や、対象となる労働者の範囲などを規定します。

労使協定で、対象範囲、清算期間(最長3ヶ月)、総労働時間、コアタイム、フレキシブルタイムなどの詳細な事項を定めます。

企業の対応として、これらの法的な整備を行った上で、制度の趣旨とルール(特にコアタイムや遅刻・欠勤の取り扱い)を全従業員にわかりやすく周知することが不可欠です。

フレックスタイム制における「労使協定」では、具体的に何を定める必要がありますか?

対象となる労働者の範囲、清算期間と総労働時間、標準となる1日の労働時間、そして必要に応じてコアタイムとフレキシブルタイムを定めます。

労使協定は、企業と従業員の権利・義務を明確化するために締結する重要な合意書です。

清算期間は最長3ヶ月で、この期間の実労働時間と所定の総労働時間を清算します。

コアタイムは必ず労働しなければならない時間帯、フレキシブルタイムは労働者が自由に労働時間を決定できる時間帯です。

標準となる1日の労働時間は、年次有給休暇取得時の賃金算定などに使われます。

企業の担当者は、これらの事項を明確に記載し、従業員代表者と合意したうえで協定を締結しなければなりません。

フレックスタイム制を導入した場合、残業代(割増賃金)は発生しますか?

はい、発生します。清算期間における実労働時間が、その期間の法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。

フレックスタイム制でも、法定労働時間を超えて働いた場合は残業代の支払い義務があります。法定労働時間の上限は清算期間の日数によって異なり、例えば清算期間が1ヶ月(31日の月)の場合、法定労働時間の総枠は177.1時間です。

企業の担当者が必要な対応: 従業員が労働時間を自由に決められるからといって管理が不要になるわけではありません。勤怠管理ソフトの導入などで各従業員の実労働時間を正確に把握・記録し、清算期間ごとに適切な賃金清算を行う必要があります。

「コアタイム」と「フレキシブルタイム」とは、それぞれどのような時間帯ですか?

コアタイム: 従業員が必ず働かなければならない時間帯。 フレキシブルタイム: 従業員が自らの選択で労働時間を決定できる時間帯。

コアタイムを設けることで、会議などの社内連携が必要な時間帯を確保できます。一方、フレキシブルタイムは従業員が自由に始業・終業を決められる時間帯です。

企業の注意点: コアタイムを設けなくても問題ありませんが、コアタイムが極端に長すぎたり、フレキシブルタイムが極端に短すぎたりすると、実質的にフレックスタイム制とは認められない可能性があるため注意が必要です。

フレックスタイム制でも、遅刻や欠勤に対する罰則(制裁)は設けてもよいですか?

はい、可能です。特にコアタイムにおける無断欠勤や遅刻・早退に対しては、就業規則や労使協定で制裁の規程を設けることができます。

柔軟な働き方を認めるフレックスタイム制でも、企業の風紀を保つためにルールが必要です。労使協定内で「正当な理由なくコアタイムに欠勤した場合は減給の対象とする」「無断欠勤をした場合、賞与に反映させる」といった具体的な規程を設けることが可能です。

企業の担当者が必要な対応: これらの制裁に関する規定は、就業規則または労使協定に明確に明記し、従業員に事前に周知徹底しておく必要があります。

フレックスタイム制に関する労使協定書

-労働者が日々の始業・終業時間を自分で決められるフレックスタイム制を導入する際に、清算期間や総労働時間などの詳細を定め、労働者代表と事業者が締結する合意書

【テンプレート付き】フレックスタイムにおける労使協定はどうなる?規程の作り方もあわせて解説

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」