【テンプレート付き】ハラスメント防止規程の作り方。

パワハラ防止義務化に伴う社内規程整備のポイントを解説

2022年4月から、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されています。パワーハラスメント(パワハラ)だけでなく、セクシャルハラスメント(セクハラ)やマタニティハラスメント(マタハラ)の防止も、企業に求められています。

企業が義務を果たすためには、ハラスメント防止規程を整備し、従業員が安心して働ける職場環境を作らなければなりません。従業員の禁止行為や相談体制、懲戒のルールを明文化しましょう。

今回は、ハラスメントを防止するための規程を作成する意義や具体的な方法を解説します。テンプレートも用意しているので、必要に応じてご活用ください。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

コンプライアンス規程

ハラスメント防止規程

内部通報規程

-従業員に対してハラスメントの防止措置や内部通報窓口・相談窓口などを定めた規程

パワハラとは何か?解説していきます。

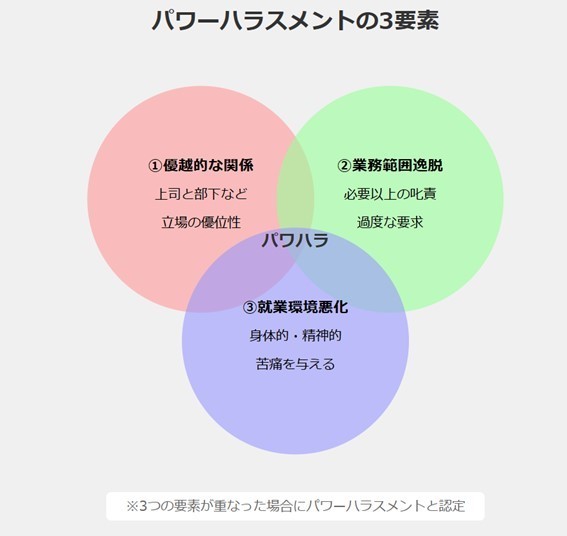

厚生労働省によると、パワハラとは以下のように定義されています。

● ①優越的な関係を背景とした言動であって

● ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

● ③労働者の就業環境が害されるものであり

● ①から③までの3つの要素を全て満たすもの

就業環境が害されてしまうと従業員はパフォーマンスを発揮できなくなり、キャリア形成に悪影響が出てしまいます。企業としても、生産性が停滞してしまうため、パワハラを看過すべきではありません。

また平成18年、厚生労働省により就職活動中やインターンシップの学生等に対するハラスメント(就活ハラスメント)が定義されました。採用活動(選考、座談会、OB・OG訪問等)において行われる言動であって、就職活動中やインターンシップの学生等の就職活動を害する行為も禁止されています。

なお、客観的にみて「業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導」については、パワハラには該当しません。たとえば、遅刻を繰り返している従業員に対する指導は、過度に苛烈でない限りパワハラではありません。

パワハラ防止法に基づく対応策を見ていきましょう。

2022年4月から、企業へパワーハラスメント防止措置が義務化されています。事業主に求められている対応を具体的に解説します。

パワハラ防止法は職場における不適切な行動を防止するために策定されており、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける行為を未然に防ぐ役割が期待されています。

また企業にとっても、パワハラは職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながったりします。経済活動にも悪影響が出るため、企業にとってもパワハラ防止法を遵守することは重要です。

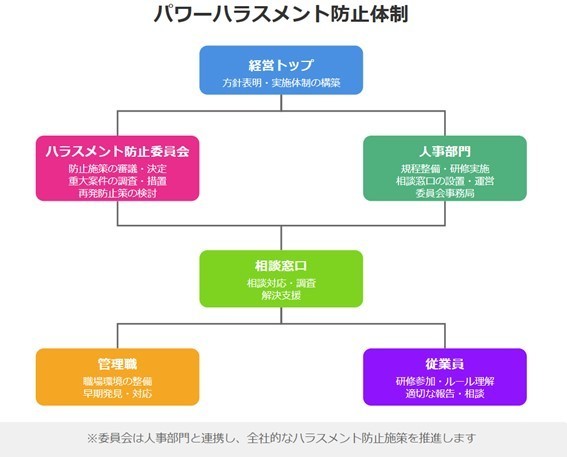

事業主は、ハラスメントに関する方針を明確にし、従業員に周知する責任があります。また、従業員自身も上司・同僚・部下・取引先などを尊重し、ハラスメントのない職場にしていく意識を持つことが大切です。

事業主としては、規程の作成や従業員への教育、相談窓口の設置を行う必要があります。特に、規程は具体的なハラスメント対策を明文化し、従業員へわかりやすく伝えるために機能する重要なツールです。

高谷の経営視点のアドバイス

従業員が安心して働ける環境を整備するだけでなく、企業としての信頼性を高めるためにも規程の作成は欠かせません。

ハラスメント規程を作成することに加えて、企業内でハラスメントの相談体制を整備する必要があります。被害者が安心して相談できる窓口がないと、安心して働けないでしょう。

責任者を指名したり(人事部長や人事課長など)、外部の専門家と連携したりする方法があります。企業内だけで従業員が安心して問題を報告できる環境が整備できない場合は、外部機関の担当者と連携するとよいでしょう。

相談窓口とは別に、社内でハラスメントに関する事項を協議する「ハラスメント防止委員会」を設置することもあります。相談窓口が一次受付と事実確認を実施したうえで、最終的にハラスメント防止委員会にて事実認定を行う流れを採用することも可能です。

ハラスメント防止の実効性を高めるために、企業内での周知や啓発活動も大切です。昨今はハラスメントが社会問題となっている認識が高まっているものの、従業員にも当事者意識を持ってハラスメントに対する理解を深めてもらう必要があります。

定期的にハラスメントの実態や禁止行為についての研修を実施したり、社内ニュースレターを活用したり、具体的な事例を挙げて理解を深めるとよいでしょう。また、規程内に懲戒となる可能性がある旨を記載することで、抑止力を高められます。

ハラスメントに関する相談はプライバシーに関わるため、匿名で相談できる環境を整備しましょう。これにより、通報者が安心して相談できます。

相談方法・通報方法としては、以下のように規定に盛り込むケースが一般的です。

● 面談

● 書面

● 電子メール

● 電話

● FAX

● チャットツール

ただし、担当者と相談する際には「相談及び苦情窓口の利用に際しては、氏名、所属部署を明らかにして行わなければならない。」という旨を定めることは問題ありません。

相談をする際にはプライバシーを守る必要があるため、個人情報を保護するための工夫も必要です。相談者が安心して話せる環境を整えることは、労使間の信頼関係を強化するメリットも期待できるでしょう。

実際にハラスメントが発生し、被害者から相談を受けたときにおける事後対応の体制を整備する必要があります。事実確認を行うだけでなく、必要に応じて加害者を処分する体制を整備することで、実効性を高められます。

なお、対応は迅速に進める必要がありますが、被害者の状況や感情に配慮しなければなりません。個人情報を守るのはもちろん、専門家と相談しながら適切なサポートを提供することで、事態の収束を図れるでしょう。

懲戒処分を検討する場合、公正な手続きを確保することが求められます。被害者の保護を第一に考えつつ、厳正に対処するためにも、事前に規程を作成し明文化する必要があります。

大矢の経営視点のアドバイス

「ハラスメントの最終的な事実調査及び認定は、人事部長からの報告をもとに取締役会で行う。」のように、最終的な判断ルートも規程内で盛り込んでおきましょう。

規程を作成・整備するときの具体的な方法をお話しします。

ハラスメント防止規程を作成するには、社内の就業規則を見直し、ハラスメントに関する条項を追加しましょう。現在のハラスメント対策が不十分だと、実際に問題が起きたときに対応できません。

具体的な改正点が判断できない場合は、専門家と相談しながら規程の整備を進めましょう。

就業規則には、ハラスメント対策だけでなく企業が従業員に対して求める行動基準や就業中のルールなどが定められています。これから就業規則を作成するときや、就業規則を作成して長期間経過しているときは、必要に応じてハラスメント関連の規程を追加しましょう。

具体例を加筆すれば、従業員に対してハラスメント行為がどのようなものであるかを明示できます。さらに、懲戒規定に関する文言を加え、違反行為に対する対処法を明確にすることも重要です。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

規程内にハラスメントを禁止する旨を明文化すれば、従業員に対して「ハラスメントを容認しない」という明確なメッセージを伝えられます。また、社内全体でハラスメントへの意識を向上させ、安全で安心な職場づくりに繋げられるでしょう。

規程の数が増えてくると規程の管理が煩雑になってくるため、管理責任の明確化や制定・改廃等の手続の標準化等を目的として、規程管理規程を作成します。

この規程管理規程において、規程毎に管理責任者を定めることとしている場合、それぞれの規程に管理責任者の明記が必要です。

なお、規程の解釈について疑義が生じた場合は、関係部署の長及び外部の専門家の意見を勘案したうえで会社が決定する流れが一般的です。

労使協定を締結し、労使で協力してハラスメント対策に取り組むことも効果的です。労使協定は、事業主と従業員が同意したうえで作成する職場内のルールです。

ハラスメント防止に向けた意見や方針を確認するための基盤となるため、より実効性を高めるうえで労使協定の締結は有用です。

ハラスメント規程の見直しに伴って就業規則を変更した場合、労働基準監督署への届出が必要です。就業規則変更届と労働者の過半数の代表者の意見書を提出しましょう。

また、変更後の就業規則は従業員がいつでも確認できるように周知しなければなりません。具体的には、社内メールや掲示板、社内イントラネットなどを活用しましょう。

従業員が規程について知らないと意味がないため、従業員が新たな規程に対する理解を深めるためにも、周知は必須です。

ハラスメント防止対策の一環として、規程の作成と整備は効果的です。従業員が安心して働ける職場環境を提供するためにも、実効性のあるハラスメント規程を作成しましょう。

職場におけるハラスメントの発生を未然に防げれば、長期的な人材定着にもつながります。従業員のメンタルヘルスにもよい影響を与え、生産性の向上というメリットも期待できます。

社会保険労務士法人とうかいは、会社の大切な資源である「人」に関するスペシャリストとして、従業員の幸せと会社の利益を両立する経営をサポートいたします。

従業員がいつでもハラスメントや健康状態について相談できる「社員お守りダイヤル」では、電話だけでなく全国約80か所の面談カウンセリング拠点で、カウンセラーとの対面カウンセリングが可能です。

従業員への研修ノウハウがない方や、ハラスメントに対応できる人材やノウハウがない方は、ぜひご活用ください。社員の心理的・精神的な安心は企業の発展にも直結するので、ぜひ専門家である弊社でご相談ください。

コンプライアンス規程

ハラスメント防止規程

内部通報規程

-従業員に対してハラスメントの防止措置や内部通報窓口・相談窓口などを定めた規程

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」