【テンプレート付き】休職・復職制度に関する規定の作成方法は?

記載項目や注意すべき点を解説

従業員が業務に従事できない状況にあるときは、復帰までの期間、休職させることがあります。また、業務に従事できる状況になったら復職させるケースが想定されるでしょう。休職と復職をスムーズに行うためには、職場において規程として定めるのが効果的です。規程を作成して適切に運用することで、従業員の健康管理や労働環境の整備が図られ、安心して働ける職場作りを行えます。また、事前に規程を作成しルールを明確にすることで、労使間のトラブルを未然に防げます。今回は、休職・復職に関する規程の作成方法や注意点などを解説します。テンプレートも用意しているので、ぜひご活用ください。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

休職・復職規程、育児介護休業規程

-病気等により休む場合や、育児・介護休業の取得、短時間勤務などの手続きや不利益取扱いの禁止などを定めた規程。

休職制度の目的と必要性についてお話します。

休職制度は、雇用している従業員が病気やケガなど健康上の理由で働けない場合に、労働義務を免除する仕組みです。休職期間は治療に専念させ、適切な療養を通じて職場復帰を目指します。

休職制度は、従業員の健康を守るために重要な役割を果たしています。「病気やケガが原因で一時的に働けなくなっても、復帰を目指せる」という安心感を与えられれば、満足度の向上にもつながるでしょう。

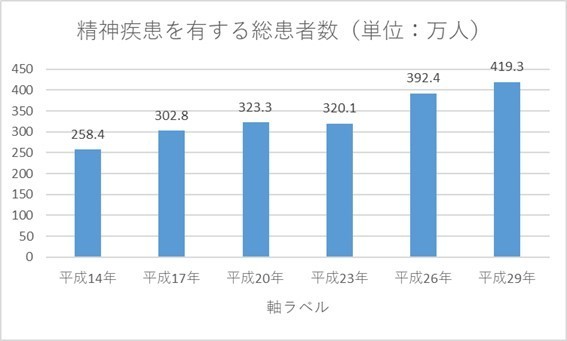

特に、昨今は精神的な不調から休職を余儀なくされる人が増えています。実際に、厚生労働省の資料を見ても、精神疾患を有する総患者数は長期的に増加傾向です。

なお、休職制度の制定は、企業に義務づけられているわけではありません。企業内に休職制度が設けられていなくても、違法ではありません。

ただし、ストレス社会で働いている従業員が安心して働くためにも、休職制度は欠かせない存在といえるでしょう。

就業規則で定めるべき休職の規定について詳しく見ていきましょう。

企業内に休職の規程を定める際には、就業規則において明確に設定するケースが一般的です(労働協約や労使協定で定めることも可能)。規程には、具体的に以下の内容を定めておくとよいでしょう。

● 休職できる理由(休職事由)

● 休職できる期間

● 休職するために必要な手続き

● 休職期間中の給与

● 休職期間中を在籍期間に含めるかどうか

● 休職期間中における社会保険料の支払方法

● 休職期間中の報告義務

● 療養専念義務

規程を設けたら、企業側も定めた内容に基づいて適切に対応する必要があります。個別のケースによる判断のぶれを防ぎ、公平性を保つためにも厳格に運用しましょう。

休職期間中の待遇について「業務上の疾病か」「私傷病か」によって差別化することも可能です。

休職する従業員が心身の健康を保つだけでなく、業務量が増えてしまっている他の従業員の理解を得るためにも、全員が納得できるルール作りを進めましょう。

休職事由は、従業員が休職する際に適用される具体的な条件を定めたものです。具体的には、病気やケガ、精神的な疾患(メンタル不調)などが挙げられます。

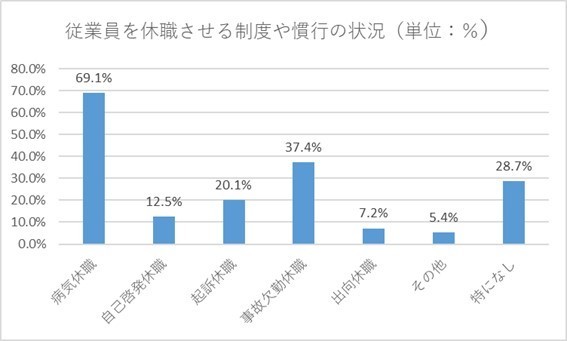

独立行政法人労働政策研究・研修機構の資料によると、一般企業における従業員を一定期間休職させる制度や慣行の状況は以下のとおりでした(複数回答可)。

病気休職が69.1%と最も多く、事故欠勤休職が37.4%と続いています。また、休職制度に関して特に定めていない企業は28.7%でした。

規程の中に休職事由が明確に規定されていることで、従業員は自身の状況に応じて適切な手続きを行うことができます。また、企業側でも個別の事情に応じて休職事由に該当するかを判断することが可能です。

例えば、私傷病による休職としては、従業員が病気やケガの状態で業務に従事できないとき、メンタル不調を発症しているケースが考えられるでしょう。医師の診断や意見書を求めるケースが一般的で、その旨も規程に盛り込んでおく必要があります。

私傷病以外にも、育児や介護、出向などの理由で休職するケースも考えられます。休職を認める理由を整備し、明文化することでトラブルを未然に防げるでしょう。

適切な休職期間の設定は、従業員の健康管理と業務の安定性を両立させるために重要な要素です。休職期間が短すぎると十分に健康を回復させる時間を確保できず、逆に長すぎると事業場の体制維持に支障が出てしまうでしょう。

なお、独立行政法人労働政策研究・研修機構の資料によると、病気休職の休職期間の上限で最も多かった回答は「6か月〜1年未満」で22.0%でした。次いで「3か月未満」の16.1%、「3か月〜6か月未満」が11.9%となっています。「上限なし」としている企業は6.9%でした。

ただし、休職制度の運用においては個々のケースに応じた柔軟な対応が求められます。病気や傷害の重篤度、治療状況に応じた具体的な休職期間を設ける必要があります。

必要に応じて休職期間の延長や短縮に関する規程を定め、柔軟に運用する制度設計をするとよいでしょう。あわせて、病気が再発したときの対応について定めておくことも、制度を適切に運営するうえで有効です。

必要に応じて、休職回数の制限を設けることができます。制限なく休職できる制度設計だと、事業場の体制維持に支障が出てしまう恐れがあるためです。

通常、同一の理由で複数回休職する場合は適切なルールを設けることが求められます。例えば、一定の回数以上の休職を認めない規定を設けることで、雇用の流動化を進められるでしょう。

ただし、休職理由が異なる場合においては健康状態や労働意欲を考慮し、休職回数について柔軟に対応する必要があります。例えば、骨折による休職をしたあと、数年後にメンタル不調を発症しても関連性はほとんどないと考えられます。

このように、休職理由が全く異なる場合においては、複数の休職を認めるケースが一般的です。

休職期間中の従業員に対する扱いは、企業ごとに異なります。勤続年数へカウントするかどうか、給与を支払うかどうかは企業が自由に規程で定めることが可能です。

休職期間を勤続年数に算入するかどうかは、企業の就業規則や休業に関する規程によって異なります。休職中も勤続年数にカウントされる場合、有給休暇の付与日数や賞与・退職金の支給などに影響を与えるケースが考えられるでしょう。

休職期間中に給与が支払われない場合でも、従業員は自己負担分の社会保険料を納める必要があります。企業がいったん立て替えて、後日指定した口座に振り込んでもらう方法や、休業手当から社会保険料分を差し引いて支給する方法が一般的です。

規程を定める際には、どのようにして従業員負担分の社会保険料を納付してもらうか、方法を決めておきましょう。

休職期間中の給与については、各企業の規定によって異なります。「ノーワーク・ノーペイ」が原則なので、休職期間中は給与を支払わなくても問題ありません。

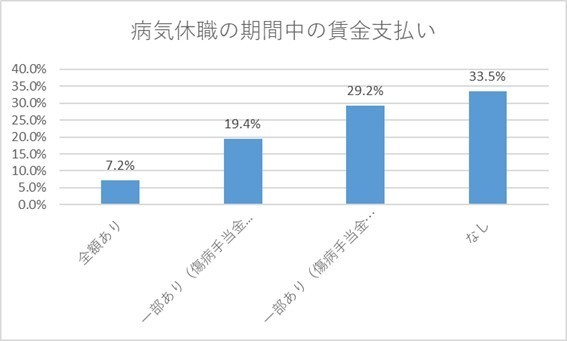

独立行政法人労働政策研究・研修機構の資料によると、一般企業における病気休職期間中の給与支払いに関する規定は、以下のような結果となっています。

「全額あり」が7.2%、健康保険上の「傷病手当金」に加え各種健康保険組合における独自の傷病手当付加金を含めた企業負担がある「一部あり(傷病手当金+傷病手当付加金)」が19.4%でした。

「一部あり(傷病手当金のみ)」が29.2%、「なし」が33.5%となっているため、休職期間中は給与を支払わないケースが一般的といえるでしょう。

休職期間中は、従業員は療養に専念する必要があります。休職しているにも関わらず、旅行に行ったり娯楽施設に行ったりするのは、モラル的に問題があるだけでなく他の従業員にも悪影響をもたらすでしょう。

そのため、規程に休職期間中は療養専念義務と定期的に報告する義務を負うことを明記すれば、事業場内の環境や他の従業員のモチベーションを維持できます。

療養専念義務とは、休職中の従業員が健康を回復するために必要な治療を受け、療養に専念することです。報告義務とは、定期的に医師の診断を受けて診断書とともに健康状態を勤務先へ伝えることです。

企業側が従業員の状況を把握し、復帰をサポートするうえでも療養専念義務と報告義務は重要です。

復職時の取り扱いを見ていきましょう。

休職を経て十分に回復したら、労使で話し合い復職の時期を決めることになります。規程において復職に関するルールを定めることで、従業員が健康を回復した後、スムーズに職場に戻れます。

ただし、復職後の待遇をめぐってトラブルに発展するケースがあるため、復職規程も詳細に定めましょう。

復職決定の手続きは、本人の意思や医師の診断を参考にしながら進めるのが一般的です。医師が「就労できる状態にある」という診断を出している場合、復職に向けて手続きを進めることになるでしょう。

また、医師の診断を待たずに従業員から「休職前の原職へ復帰できる状態になった」という申告を受けたとき、復職に向けて動くケースがあります。

「原職への復帰はできないものの、他の仕事での就業ができる状態になった」という状況で、職種を転換したうえで復帰させることも可能です。

どのような状態になったら復職させるのかについて、あらかじめ規程で定めておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。

復職に際して、職務内容や勤務地が変更される可能性もあります。復帰しても同じポジションに復帰できるとは限らないため、本人の心身や業務の状況、人員の配置に応じて異なる職務に就いてもらうケースは十分に考えられるでしょう。

「どのようなポジションでどのような業務を行うか」の詳細については、労使間の話し合いで決めることになります。規程の中に「休職前の職務に復帰させることが困難又は不適当と認める場合には、職務や就業場所を変更することがある」のように定め、状況に応じて柔軟に対応できる仕組みを整備しておくと安心です、

また、当面は短時間勤務で復職したり責任が軽いポジションに移ったりする場合は、給与の減額調整を行う必要があります。労働条件その他の処遇について新たに決定する可能性がある点を規程に盛り込み、待遇にまつわるトラブルを未然に防ぎましょう。

規程で定めている休職期間が満了した際の対応は、ケースバイケースです。従業員が休職期間を超えてもなお休職を希望する場合でも、規程に基づいて解雇することが可能です。

すぐに解雇するのではなく、本人からの報告や医師からの診断を基に、今後の対応を柔軟に検討することも可能です。「必要と認める場合には、休職期間を延長することができる」のような文言を規程で設けておけば、休職期間満了後の対応を柔軟に行えます。

従業員が安心して働ける環境を整備するうえで、休職・復職規程を設けることは有意義です。また、労使間のトラブルを防ぐうえでも規程は重要な役割を果たします。

休職や復職に関する手続きを円滑に進めるためにも、事前に詳細な規程を設けることをおすすめします。規程の実効性を踏まえうえで、自社にとって運用しやすい内容を定めましょう。

社会保険労務士法人とうかいでは、休業・復職規程のひな形をお配りしています。「どのような規程を作成すればよいのかわからない」という方は、ぜひご活用ください。

また、弊社では最新の法改正や労務リスクへの対応をすべてお任せいただけます。オーダーメイドでより実効性の高い就業規則の整備もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

休職・復職規程、育児介護休業規程

-病気等により休む場合や、育児・介護休業の取得、短時間勤務などの手続きや不利益取扱いの禁止などを定めた規程。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」