【テンプレート付き】給与・賞与規程とは?

記載項目や作成時の注意点、賞与の決め方などを解説

給与規程とは、企業における賃金の取り決めや支払いの基準を明文化したものです。従業員にとって給与は生活を支える根幹となるため、非常に重要な規程といえるでしょう。給与規程には、金額だけでなく手当の構成や支給条件、給与の締め日や支払日などを記載する必要があります。雇用形態にかかわらず、常時10人以上の従業員がいる事業場は、就業規則を作成して給与規程を定めなければなりません。今回は、給与・賞与規程の内容や記載すべき事項、作り方などを解説します。規程のテンプレートも用意しているので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

給与規程の定義と重要性について詳しく解説します。

給与規程は、企業が従業員に支払う賃金に関するルールを体系的に定めたものです。規程があることで、給与の支払いに関するトラブルを未然に防げます。また、規程が明確であれば従業員は自分の給与がどのように決定されているのかを理解でき、働くモチベーションの向上につながります。

給与規程では、以下のような賃金に関するルールを定めます。

● 賃金の決定方法

● 計算及び支払いの方法

● 賃金の締め日、支払いの時期

● 昇給に関する規定

基本給の設定や手当の種類、昇給基準などが詳細に定められることにより、透明性のある給与規程を定められるでしょう。また、給与の締め日や支払いの時期についても規程に明記することで、従業員は収入を得られるタイミングを把握できます。給与は生活を支える根幹となるため、不安要素を軽減するうえでも、給与規程の作成は重要です。他に、退職金制度や賞与に関するルールを含めることもあります。

給与規程は、企業と従業員の信頼関係を築くために不可欠です。規程が不明確だと、従業員は「どのように自分の給与が決まっているのか」「今後昇給の余地はあるのか」を把握できません。給与に関して直接聞くのは憚れることもあるため、従業員は疑念やストレスを抱えることになります。その結果、モチベーションの低下や労働意欲の減少につながると、生産性にも影響が出ます。つまり従業員が安心して働き、自分の業務に集中して取り組むためにも、給与規程は企業を運営するうえで欠かせない存在です。

給与規程に含めるべき項目について詳しく見ていきましょう。

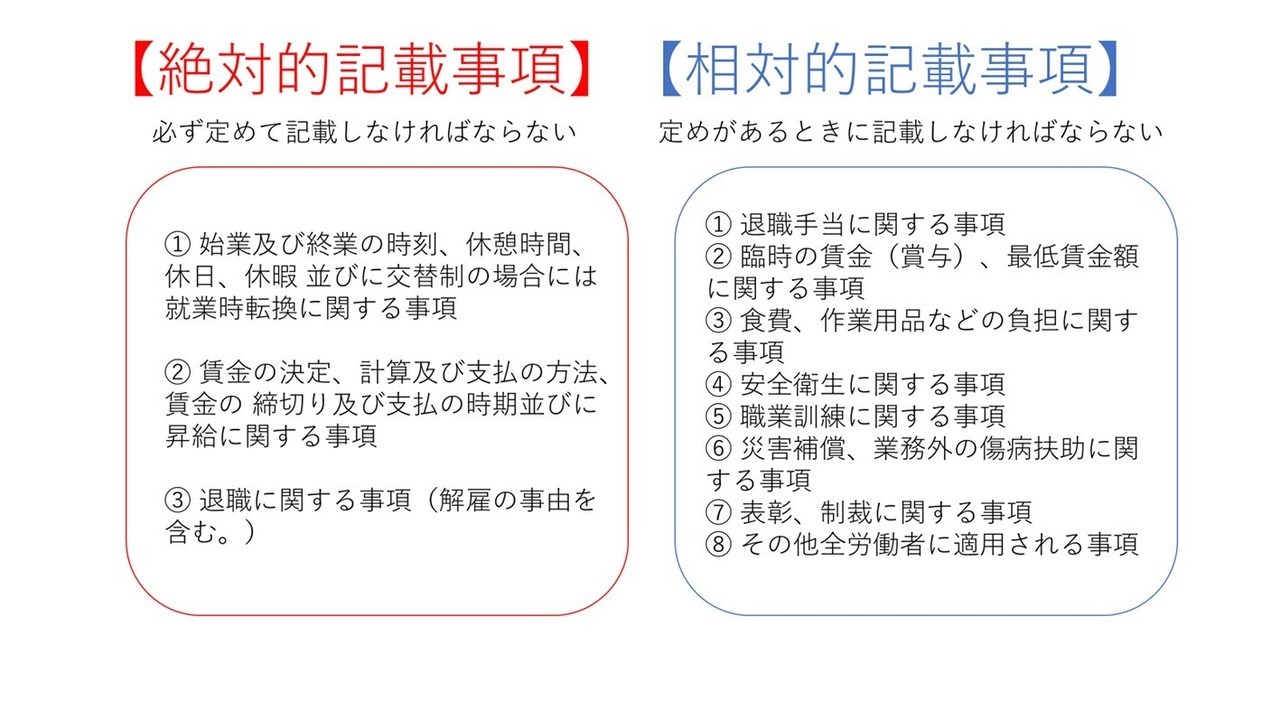

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに、就業規則を作成することを義務付けています。就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、制度がある場合に記載しなければならない「相対的記載事項」があります。

給与に関連するルールにも、絶対的記載事項と相対的記載事項がそれぞれあるため、どのような項目を記載すべきか確認しましょう。

給料を決定する際、給与規程へ必ず記載すべき事項である「絶対的記載事項」があります。規程の中に、以下の情報を記載しなければなりません。

● 賃金の決定方法

● 賃金の計算方法

● 賃金の支払方法

● 賃金の締め日・支払時期

● 昇給に関する事項

正社員とパート・アルバイトでは賃金の決定方法が違うケースがほとんどでしょう。この場合、雇用形態ごとに記載する必要があります。給与規程には、基本給の金額だけでなく各種手当の内容、昇給などに関する情報を含まて記載しましょう。絶対的記載事項の項目がしっかりと記載されていることで、従業員との給与に関するトラブルを避けられます。

基本給は、従業員へ支払う基礎となる部分です。基本給に関する規程を定める際には、賃金決定の要素(職務内容・技能・職務・年齢など)について規程し、従業員へ「どのようにして基本給が決まっているのか」を伝えることが重要です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則では、基本給に関する規程の例文として「本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。」とあります。

手当とは、基本給の上乗せとして支給される給与です。代表的な手当として、以下が挙げられます。

● 家族手当

● 通勤手当

● 住居手当

● 役職手当

● 技能手当

● 資格手当

● 精勤手当

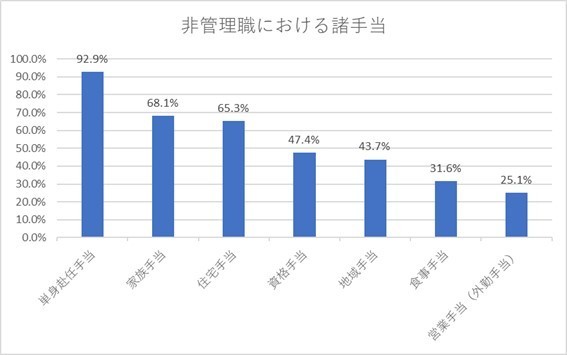

手当を支給する要件や金額を明確に記載し、従業員にわかりやすく伝えましょう。なお、経団連の「2023年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」によると、非管理職の従業員へ支給する諸手当で、導入している割合は以下のとおりでした。

最も高い割合で導入されている手当は単身赴任手当でした。また、扶養している家族がいる場合に支給される家族手当や、住居費を補助する住宅手当を支給している企業も多い傾向にあります。

割増賃金は、法定労働時間を超えて労働したときや深夜帯に労働した従業員に対して支払うものです。労働基準法において、時給換算した基本給に割増率を乗じた金額の支払い義務が定められています。なお、労働基準法で定められている割増率は以下のとおりです。

| 割増賃金の対象となる労働 | 割増率 | ||

|---|---|---|---|

| 法定内残業(1日8時間、週40時間以内) | 割増なし | ||

| 時間外労働(1カ月60時間) | 25%以上 | ||

| 時間外労働(1カ月60時間) | 50%以上 | ||

| 休日労働 | 35%以上 | ||

| 深夜労働(22時~翌5時) | 25%以上 | ||

| 時間外労働と深夜労働が重複する場合 | 50%以上(1カ月60時間以内)75%以上(1カ月60時間超) | ||

| 休日労働と深夜労働が重複する場合 | 60%以上 | ||

割増手当は、1時間当たりの単価を算定基礎として計算します。規程で定める際には、割増賃金が発生する条件と、割増賃金率を記載すればよいでしょう。

相対的記載事項とは、制度を設けている場合には記載することが求めれている項目です。具体的に、以下の項目が相対的記載事項に含まれます。

● 退職手当に関する項目

● 賞与に関する項目

● 最低賃金に関する項目

● 食費、作業用品など従業員の負担に関する項目

退職手当や賞与は、従業員にとって関心度が高い項目です。企業内でルールを設けている場合は、規程に盛り込んでおきましょう。

賞与規程の設定方法を見ていきましょう。

賞与とは、企業の業績に応じて支給されるボーナスです。一般的に、賞与は企業の財務状況や業績指標次第で決まるため、確実に支払われるものではありません。

賞与に関する項目は相対的記載事項にあたるため、もし賞与の支給ルールを設ける際には、きちんと規程に盛り込みましょう。

前提として、賞与の支給は労働基準法によって義務づけられていません。支給するかどうかは、企業が個別で判断できます。

ただし、従業員のモチベーションを高めるうえで、賞与が大きな役割を果たしている点は否めません。そのため、多くの企業では賞与を支給する規程を定めています。

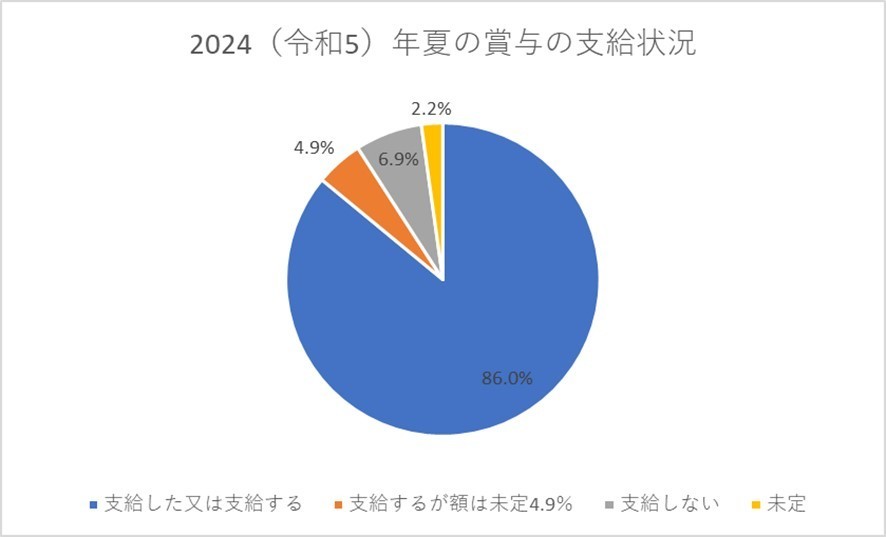

実際に厚生労働省の資料によると、2024(令和5)年における夏の賞与の支給状況は以下のとおりでした。

86%の企業が夏の賞与を支給しており、「額は未定」という企業を合わせると90%を超える企業が、夏の賞与を支給していることがわかります。

賞与において重視されるのは、企業の業績との関連性です。企業の収益に基づいて支給されるため、「賞与の支給に関しては、業績を鑑みてその都度決定する。」のような規程を定めておくとよいでしょう。

これにより、業績が不振のときは賞与の支払いを抑えられ、業績が好調なときは従業員に還元してモチベーションを高められます。

支給する賞与額は、企業の利益に基づいて決定します。総利益から従業員への配分率を決定し、その割合に基づいて賞与額を算出する方法が一般的です。つまり、企業の総利益が高いほど従業員へ還元する賞与も増えます。

なお、多くの企業では賞与規程に在籍日に関する要件を定めています。

例えば、「6月1日に在籍していない従業員へ夏季の賞与は支給しない」「賞与支給日に在籍しない者には賞与を支給しない」という要件を定めておけば、当該従業員へ賞与を支払う必要はありません。

給与規程作成のポイントについて詳しく解説します。

給与規程を作成する際には、公平性と透明性を重視したアプローチが求められます。給与は従業員にとって生活に欠かせないものである以上、従業員自身が給与に関する情報を容易に理解できるようにする必要があります。以下で、給与規程を作成する際のポイントを解説します。

給与規程におけるルールが明確だと、従業員の安心感に直結します。基本給の決まり方はもちろん、各種手当や昇給の条件、賞与の取り決めに関する詳細なルールを規程に明記しましょう。ルールが曖昧だと、誤解やトラブルの原因になり、非生産的な対応を強いられる恐れがあります。誤解やトラブルを未然に防ぐためにも、わかりやすく明確に記載することが大切です。

労働基準法には、給与を支払う際に事業主が遵守しなければならない「賃金支払いの五原則」があります。法律を遵守することは従業員の信頼を築くうえで欠かせないため、必ず押さえておくべきです。

通貨払いの原則とは、日本円で給与を支払うことです。現物支給や商品券、換金性のあるモノでの支払いはできません。実務上は、労働者の同意を得たうえで指定された銀行口座へ振り込むケースが一般的です。

直接払いの原則とは、対象となる従業員に対して直接給与を支払うことです。代理人を通じて支払うことは認められません。

全額払いの原則とは、従業員へ給与の全額を支払うことです。分割払いは認められておらず、決められた日に全額を支払う必要があります。ただし、税金や社会保険料など法令で定められている控除は、差し引いたうえで支給して問題ありません。また、昼食代や財形貯蓄など労使協定を締結したうえで控除する場合も、控除が認められます。

毎月1回以上払いの原則とは、毎月1回以上の給与を支払うことです。「2カ月分をまとめて支払う」という対応は認められていません。定期的な給与の支払いがないと、従業員は生活設計が立てられないため、このような原則が設けられています。なお、「毎月」とは歴月(1日~月末)を指します。

一定期日払いの原則とは、賃金の支払日を決めたうえで支払うことです。「月末」「毎月15日」のように、あらかじめ賃金を支払う一定の期日を規程で定め、その通りに支払う必要があります。「毎月第4金曜日」や「毎月20~25日」のように、支払日が確定しない規程は認められません。

労働基準法では、「使用者の責に帰すべき事由による休業」のときは、平均賃金の60%以上を休業手当として支払わなければならない旨を定めています。具体的に、「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは以下が該当します。

● 資材不足により作業ができなかった

● 機械の故障により休業せざるを得なかった

● 経営不振による休業

● 従業員不足による休業

● 使用者の故意又は過失による休業

給与規程には、休業手当に関する内容も盛り込んでおきましょう。また、従業員に対しては必ず都道府県や業種ごとに定められた最低賃金額以上の給与を支払う必要があります。最低賃金は毎年10月に改定されるため、必ず確認しましょう。

給与規程変更時の手続きについて解説します。

就業規則や給与規程は、適宜見直して内容変更することが可能です。ただし、変更する際には適切な手続きを行うことが重要です。

給与規程を変更する際には、労働基準監督署へ届出をする必要があります。また、就業規則や給与規程を変更する旨の届出とあわせて、従業員代表者の意見書を添付しなければなりません。

給与規程には従業員の賃金や待遇に関する基本的なルールが盛り込まれているため、変更が不適切だと従業員との信頼関係が損なわれる可能性があります。また、変更内容が法律に反している場合には、法的な問題を引き起こすリスクも考えられます。

社内通知や説明会の開催などを通じて企業内での合意形成を図りつつ、適法な手続きを進めましょう。

給与や賞与は従業員の生活に大きな影響を及ぼすため、規程の作成が欠かせません。10名以上の従業員がいる場合は就業規則の作成が義務付けられているため、必ず給与規程を作成しましょう。ただ作成するだけでなく、従業員が安心して働けるように、わかりやすい規程を作成することも大切です。あわせて、労働関係法令に違反していないか確認しましょう。社会保険労務士法人とうかいでは、就業規則の作成や人事労務の相談など、幅広い観点から事業主の方をサポートしてきました。弊社では、経営者の思いを反映させた就業規則の作成を行い、企業の成長を支援したいと考えております。就業規則の作成や変更時には労働基準監督署での手続きが必須です。給与規程や賞与規定の作成や、制度の設計で不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

給与規程はどのような場合に作成が義務付けられますか?

常時10人以上の従業員がいる事業場は、労働基準法に基づき就業規則を作成する義務があり、その中で給与規程(賃金に関する事項)を定める必要があります。

労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則の作成・届出が義務付けられています。賃金に関する事項は就業規則の絶対的記載事項にあたるため、給与規程として必ず記載しなければなりません。 従業員が10人以上になった場合、速やかに就業規則(給与規程を含む)を作成し、従業員代表者からの意見書を添えて労働基準監督署へ届け出る必要があります。

給与規程にはどのような項目を記載する必要がありますか?

必ず記載が必要な「絶対的記載事項」として、賃金の決定・計算・支払方法、締め日・支払時期、昇給に関する事項が含まれます。

記載項目は、必ず記載すべき絶対的記載事項と、制度がある場合に記載すべき相対的記載事項に分けられます。

-

絶対的記載事項:基本給の決定方法、各種手当(家族手当、通勤手当など)の内容、割増賃金(残業代など)の計算方法と割増率など、給与に関する基本的なルール。

-

相対的記載事項:賞与、退職手当、最低賃金、従業員の負担に関する項目など、企業で制度を設けている場合に記載が必要です。

賞与の支給は企業に義務付けられていますか?

労働基準法において、賞与の支給は義務付けられていません。支給するかどうかは企業が任意で判断できます。

賞与は企業の業績に応じて支給されるものであり、労働基準法上の支給義務はありません。ただし、多くの企業では従業員のモチベーション向上や人材確保のために賞与規程を設けています。賞与に関する項目は相対的記載事項にあたるため、支給ルールを定める場合は規程に盛り込み、業績に応じてその都度決定するといった柔軟な規定にしておくことも可能です。

給与規程を作成する際の注意点はなんですか?

「公平性と透明性」を重視することと、労働基準法で定められた「賃金支払いの五原則」を必ず遵守することが重要です。

-

ルールを明確に定める:基本給、手当、昇給、賞与の条件など、ルールを明確にし、従業員が容易に理解できるように記載することで、誤解やトラブルを未然に防ぎます。

-

賃金支払いの五原則の遵守:「通貨払い(日本円で)」「直接払い(本人へ)」「全額払い」「毎月1回以上払い」「一定期日払い」の五原則は、法律で定められた遵守事項です。 企業の担当者が必要な対応 規程作成後、内容が労働関係法令に違反していないか、社会保険労務士などの専門家にも確認してもらうと安心です。

給与規程はどのように作ればよいですか?

ルールの作成、従業員代表者からの意見聴取、労働基準監督署への届出、従業員への周知という手順が必要です。

-

ルールの作成:労働法令に違反しないよう、記載すべき項目を含めて規程を作成します。

-

意見聴取:作成した規程(就業規則とは別に作成した場合も)について、従業員代表者から意見を聞き、意見書を作成します。

-

労働基準監督署への届出:意見書を添付した就業規則(給与規程を含む)を労働基準監督署に届け出ます。

-

従業員への周知:従業員がいつでも内容を確認できるように、規程を社内に掲示したり、書面で交付したりして周知します。

給与規程を変更したい場合、どのような手続きが必要ですか?

変更する場合も、作成時と同様に「従業員代表者の意見書」を添付して、労働基準監督署へ届出をする必要があります。

給与規程の変更は、従業員の賃金や待遇に関わる重要な事項です。

-

社内での合意形成:変更内容について、社内通知や説明会などを通じて従業員への説明と理解を得ることが望ましいです。特に不利益となる変更の場合は慎重な対応が必要です。

-

労働基準監督署への届出:変更内容を記した届出書に、従業員代表者からの意見書を添付して労働基準監督署に提出します。

企業の担当者が必要な対応 変更時には、変更内容が法律に反していないか確認するとともに、従業員との信頼関係を損なわないよう、変更の必要性や内容について丁寧に説明することが求められます。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」