産休・育休中の給与や出産手当金の計算方法は?期間やルール、注意点も解説

産休・育休中の給与や出産手当金の計算方法について解説します。

産休・育休中の給与や出産手当金の計算方法について、期間やルール、注意点も解説します。

妊娠や出産は生活に大きな変化をもたらします。働くパパ・ママにとって、子育ての心配と同じように、お金に関する心配もあるのではないでしょうか。産休や育休を控えた働くパパ・ママの皆さんに、この時期に受けられる給与や手当、また産休や育休の取得に必要な手続きなど、知っておきたいポイントを詳しく説明します。企業の人事労務担当者は、しっかりとポイントを理解したうえで、これから子育てに臨む従業員をサポートしたいものです。産休や育休は大切なライフイベントです。心配事をクリアにして、必要な手続きを適切に行うことで、穏やかな育児期間が過ごせるよう、ぜひこの情報を参考にして、計画的に休業を進めてください。

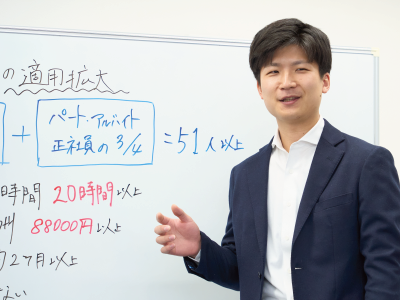

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

執行役員 社会保険労務士 小栗多喜子

同社、人事戦略グループマネージャーを務め、採用・教育を担当する。商工会議所、銀行、Adeco,マネーフォワードなどセミナーや研修講師も精力的に行っている。労働法のアドバイスだけではなく、どのように法律と向き合い企業を成長させるのかという経営視点でのアドバイスを得意としている。

主な出演メディア

その他、記事の監修や寄稿多数。

取材・寄稿のご相談はこちらから

産休・育休中の手当金・給付金について詳しく解説していきます。

産休・育休中の手当金・給付金についての詳細ガイドです。

産休や育休を控える労働者にとって、給与をはじめとした収入がどうなるのかは大きな不安材料です。しかし、適切な知識と準備があれば、この期間の経済的な不安を軽減できます。産休・育休中に利用できる主要な給付金と手当について、具体的な情報と受け取り方について説明します。

まず、出産を控えた母親が受けることができる出産手当金、次に母親も父親も受けることのできる育児休業給付金、その他産休・育休中に受けることが一時金もあります。

出産手当金とは、妊娠や出産で仕事を一時休む必要がある労働者を支援する制度です。出産予定日の6週間前から(多胎妊娠の場合は14週間前から)、産後8週間までの期間に、定められた方法で算出された手当が支給されます。手当額は給与に基づいて計算され、産休中でも安定した収入を保証し、経済的負担を軽減します。

出産育児一時金とは、出産に伴う費用の一部を支援するため、健康保険が提供する給付金です。健康保険の被保険者等が出産したときに支給されます。令和5年4月より、50万円支給されますが、早産や多胎妊娠(双子や三つ子など)の場合はさらに追加で支給金があります。「直接支払制度」を利用すれば、給付金が直接出産時の医療機関に送られ、その分の出産費用を用意する手間が省けます。予定日が近づいた妊娠中の労働者や産休・育休を控える皆さんにとって、出産に際しての経済的な負担を軽減する助けとなります。

育児休業給付金とは、出産後労働者が育児のために仕事を一時休止する期間に支給される給付金です。育児休業給付金は、雇用保険に加入している労働者が対象となり、出産による収入減を補う目的で設けられています。この制度の適用期間は、原則、子供が1歳になるまで期間です。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

ここ数年で育児介護休業法の改正が進み、今後も育児と介護の両立支援を目的とした改正が進む予定です。従業員の仕事と育児の両立支援に向けた取り組みに力を入れる企業も増えています。従業員のエンゲージメント、人材獲得、他社との差別化など企業によって狙いはさまざまですが、法律改正も意識しながら柔軟に対応していくことが求められています。

産休前後で特に注意すべき点、手当金や給付金ついて確認していきましょう。

人事労務担当者にとって、従業員の産休中の給与をはじめとした処理や手続きは、複雑に感じられるかもしれませんが、正しい知識と手順を事前に把握しておくと、トラブルを避けスムーズに対応できます。産休中の給与や社会保険の取り扱い、産休前後で特に注意すべき点、さらに産休中に利用可能な手当金や給付金ついて確認していきましょう。

まずは、産休中の給与についてです。産休中の給与については、企業によって取り扱いが異なります。就業規則をはじめ、個別の労働契約に従って取り扱うことになりますが、多くの企業が原則、無給の取り扱いをしているでしょう。

女性従業員が産休中、基本的には給与は無給であることがほとんどです。無給となる産休中は健康保険から出産手当金が支給され、経済的サポートをすることになります。出産手当金は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産後8週間まで、1日あたり標準報酬日額の2/3の額が支給されます。

産休期間中の社会保険料については、産休中も健康保険や厚生年金保険の加入状態は継続されますが、所定の手続きを行うことによって、一定期間免除されることになります。

産休前後の給与計算には、注意すべき点があります。産休は女性従業員が出産前後に労働を休める期間で、一般に出産予定日の6週間前から8週間後までです。この期間中は、原則給与は支払われず、健康保険から出産手当金が支給されることになります。

産休の開始や産休からの復職が月の途中になる場合には、労働した日数に応じて日割り計算が必要となりますので、就業規則や給与規程に規定している日割りの計算方法で行います。ここで注意しておきたいのが、所得税や雇用保険料についてです。所得税や雇用保険料については、社会保険料と異なり免除はありません。労働した日数に応じて保険料や所得税が徴収されることになりますので、日割り計算の給与に応じて算出されることになります。また、産休中には社会保険料が免除されることになります。通常、社会保険料は前月分の社会保険料を翌月に支払うことになるため、産休開始月の翌月から反映されることになるでしょう。産休の開始・終了のタイミングによって、社会保険料の給与反映が異なりますので、注意が必要です。

産休中に受け取ることができる出産手当金は、妊娠や出産に伴う収入減少を補助するための制度です。出産手当金のほか、地域や企業によっては追加の手当が提供されている場合もあります。

出産手当金の基本的な計算方法は、支給開始以前12か月間の標準報酬月額の平均に基づいて計算します。出産手当金の1日あたりの計算方法は、

支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日✖️2/3

となります。

出産手当金を確実に受け取るためには、申請に必要な書類を揃え、指定された期限までに申請を行う必要があります。

出産手当金の受給には、「出産手当金支給申請書」を協会けんぽや健康保険組合に提出することになります。事業主の証明書や、母子手帳の控えなどが求められます。これらの書類を適切に準備し、期間内に提出することで、手続きの遅延や支給ミスを避けることができます。

従業員が産休中に安心して休むためにも、人事労務担当者は給与計算の取り扱い、各種手続きについて事前にしっかりと理解し、準備しておくことが望まれます。産休を取得する従業員にも、予め説明されることをおすすめします。

小栗の経営視点のアドバイス

産休の手続きや休業に向けた職場の段取りなど、産休前には対処しなくてはならないことが盛りだくさんです。人事労務担当者はギリギリになって慌てないよう、あらかじめ産休・育休についての理解を深め、従業員へ丁寧に説明できるよう準備をしておくべきでしょう。実際何をすればよいかわからない、といった場合には社労士への相談もおすすめします。

育児休業給付金は、1歳に満たない子を養育するために雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に支給されます。雇用保険の被保険者であれば、雇用形態は問いませんが、以下の要件を満たす方が対象です。

- 育休開始前2年間に11日以上勤務している月が12か月以上あること

- 育休期間中の1か月ごとに、休業開始前1か月あたりの給与の8割以上が支払われていないこと

- 就業日数が支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下である

- 有期雇用契約の場合、同じ事業主のもと1年以上継続して働いていること、かつ、子が1歳6か月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでない

この条件を満たしていないと、育児休業給付金の受給資格が得られません。

育休期間中は、一般的に給与の支給はありません。育休期間中に就業した日がある場合などは、労働日数に応じて日割り計算が発生します。労働した日数に応じて給与を支払われることになります。ただし、育休期間中の就労は、月に10日以内もしくは80時間以内との限度がありますので、注意が必要です。また社会保険料も産休中同様に免除となります。

育児休業給付金について正確に理解し計算することは、産休や育休を控えた労働者にとって非常に重要です。これにより、休業期間中の経済的な計画を立てやすくなり、安心して育児に専念できる環境が整います。育休期間中の生活をサポートする育児休業給付金の計算方法についても、確認しておきましょう。

育児休業給付金を受け取るには、原則として休業開始時の賃金日額の67%が支払われることになります。休業開始時の賃金日額とは、休業前6か月間(180日)の給与総額を180日で割ったもの、つまり平均額に基づきます。育休期間を開始後6か月目までは、賃金日額の67%が支払われ、育休開始から6か月を超えると、賃金日額の50%に低くなります。

例えば、育休開始前の月給が30万円(6か月で180万円)だった場合、休業開始時の賃金日額は180万円÷180日=1万円となり、1か月の支給額は、1万円×30日×67%=20万1000円となります。

育休開始後6か月までは、20万1000円が支給されることとなり、育休開始後6か月を超えると、1万円×30日×50%=15万円となります。

鶴見の経営視点のアドバイス

育児休業給付金については、2023年4月に政府が支給率を80%に引き上げると表明しましたが、現時点では引き上げの実施時期は未定です。

人事労務担当者もスムーズに対応できるよう準備を進めておくことをおすすめします。

産休・育休取得の準備と手続き:詳細ガイド

産休や育休を控える妊娠中の労働者にとって、期間中の給与や社会保険料、税金の計算や申請手続きの理解は非常に重要です。これらを正しく理解し、計画的に行動することで、産休・育休をより安心して過ごせるようになります。従業員をサポートする人事労務担当者も従業員からの問い合わせにスムーズに対応できるよう準備を進めておくことをおすすめします。

従業員が産休・育休の取得をスムーズに進めるためには、事前の準備が非常に重要です。まず、勤務している会社の人事部に妊娠について報告を行い、産休・育休に関する具体的な制度内容やプロセスなどを確認しましょう。その後は産休・育休に必要な書類の準備を始め、産休に入る予定の時期を可能な限り早めに周囲に伝えることが重要です。これによって、不在期間中の業務の引継ぎプランを十分に準備し、職場の同僚や上司からのサポートも得やすくなります。また、諸手続きや給与計算に関する不明点は、産休に入る前に解決しておくのが理想的です。これらの準備を丁寧に行うことで、産休・育休中も安心して時間を過ごすことができます。

産前産後休業や育児休業を利用するには複数の手続きが必要です。人事労務担当者が行うべき手続きも数多くありますので、しっかり理解しておきましょう。まずは、従業員が産前産後休業を取得する場合には、従業員から産休に関する申出書を提出してもらいます。次に、休業期間中および休業後の復職計画を明記した書類を提出し、職場は休業中の業務整理や復帰後のスムーズな職場復帰を支援する準備をします。

さらに、人事労務担当者は、事業所を管轄する年金事務所や事務センターへ産前産後休業取得者申出書を提出します。この書類を提出することで、社会保険料の免除がされますので、忘れず提出しましょう。

育児休業の際には、育児休業給付金を受け取るための手続きが必要です。こちらも人事労務担当者が手続きを行う必要があります。育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を管轄するハローワークに提出することになります。

この一連の手続きを適切に行うことで、産休・育休中の経済的なサポートを確実に受けられるようになり、心身ともに安心して休業期間を過ごすことが可能です。産休・育休の手続きは少々複雑に感じるかもしれませんが、これらのステップをしっかりと理解し、計画的に行動することでスムーズな休業と職場復帰が実現します。

産休・育休中の手続きは複雑であり、間違いなく行うためには正確な情報と理解が必要です。特に産休・育休を初めて取得する場合、全ての手続きや必要な書類を事前にチェックし、期限も管理することが必要です。こうした準備と確認を怠ると、後でトラブルに見舞われる可能性がありますので、慎重な対応が大切です。

高谷の経営視点のアドバイス

産休申請書などは予め提出した出産予定日と実際の出産日が異なったり、休業の予定が変更になった場合には、変更届を提出する必要もありますので、注意してください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」