副業(ダブルワーク)は確定申告と住民税の申告が必要?その判断基準と対策

副業(ダブルワーク)を行う際には、確定申告や住民税のしくみについて、正しく理解しておくことが重要です。一般的に、本業と言われるメインの仕事に加えて、副業(ダブルワーク)を持つ場合、所得の種類や金額によって、所得税の申告が義務付けられています。会社員が本業という人は、一般的に職場で年末調整を行えば済みますが、副業(ダブルワーク)を持つ人は、所得をどのように扱うべきなのか悩む人も多いのではないでしょうか。今回は、副業(ダブルワーク)を持つ人の所得税や住民税について解説していきます。

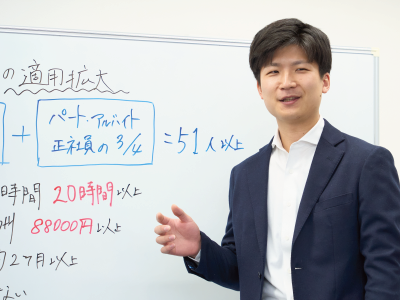

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

副業(ダブルワーク)とは?仕組みと注意点について詳しく解説します。

副業(ダブルワーク)は、複数の仕事を掛け持ちする形態を指します。正社員として働く仕事を持つ一方、他の会社でパートやアルバイトを行うケース、パートやアルバイトなどの非正規雇用の仕事を掛け持ちするケースなどが一般的です。副業(ダブルワーク)を行う際には、働く時間や収入の管理が重要です。特に、勤務先によっては就業規則に副業を禁止していることもあるため、トラブルにならないためにも予め確認しておいたほうがよいでしょう。また、複数の職場で働く場合には、年末調整についても確認しておかなければなりません。このため、ダブルワークを検討する際には、給与所得や雑所得、事業所得といった税務について基礎知識を理解しておくことが大切です。

確定申告が必要な副業(ダブルワーク)のケースについてみていきましょう。

副業(ダブルワーク)をしている場合、確定申告が必要となるケースがいくつかあります。通常、1つの勤務先のみで働いている場合には、年末調整で所得税の最終計算を行いますが、複数の勤務先がある場合には、確定申告が必要なケースもありますので、知らずに申告漏れにならないよう、注意が必要です。

副業(ダブルワーク)で2つの職場から給与所得を得ている時には、本業の勤務先で年末調整を行った源泉徴収票を受け取り、副業先からは年末調整されていない源泉徴収票を受け取るといったケースが多いでしょう。また、双方の勤務先で年末調整を受けていない源泉徴収票を受け取るケースもあります。このような状況では、給与自体から源泉徴収がされるものの、正しい税金の計算が行われないことが考えられます。

そのため、確定申告を通じて、すべての所得を合算して、実際の税額を正確に算出しなければなりません。勤務先の手続きに不備がある場合、例えば必要な書類が揃っていない時などは特に注意が必要です。確定申告の義務が生じる場合、必要な情報を整理し、適切に申告を行うことが求められます。

2か所以上の複数の勤務先から源泉徴収票が発行される場合にも、確定申告が必要です。各勤務先での所得を申告書に正確に記載することが重要となります。すべての源泉徴収票を一元管理し、最終的な合計所得を正確に申告することが求められます。面倒に感じますが、複数の勤務先がある場合には、正確に記入せず、納税不足が発生すれば、延滞税などが発生することもありますので、注意しましょう。

副業(ダブルワーク)といっても、その収入が給与所得とは限りません。事業所得や雑所得として、複数から収入を得ている場合で、年収が48万円を超える場合には、基礎控除を超えるため、確定申告が必要です。

本業が給与所得、副業(ダブルワーク)が雑所得で20万円を超えるといった場合には、確定申告を行うことになります。給与所得以外の収入を持つ全ての人に適用される基本的なルールです。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

一見、面倒で難しそうな確定申告ですが、最近ではe-Tax(確定申告)も徐々に使いやすく改善されています。マイナンバーカードがあれば、Web上で確定申告が完結できますので、利用してみてはいかがでしょうか。

副業(ダブルワーク)で確定申告が不要なケースについてみていきましょう。

副業(ダブルワーク)を行っている場合、基本的に確定申告を念頭に置いておいたほうがよいですが、確定申告が必要ないケースもあります。収入が一定金額以下であれば、申告の義務が免除されます。

給与年収が103万円以下の場合、確定申告は不要です。配偶者の扶養になっているなど、パートやアルバイトとして働く人にとっては大きなポイントです。給与所得においては、基礎控除が48万円、給与所得控除が55万円で構成されています。この控除総額103万円を超えない限り、確定申告を行う必要がないのです。

副業(ダブルワーク)の所得が20万円以下である場合、確定申告は不要です。ただし、確定申告は不要でも、住民税の申告が求められるケースがあるため、注意が必要です。多くの自治体では住民税の申告を通じて、住民の収入状況を把握し、地域の税収を確保する目的があります。したがって、所定の申告を行う必要があります。

複数の勤務先から給与を受け取っている場合に、本業の勤務先でまとめて年末調整を受けている場合には、年収が2000万円以内であれば、確定申告が不要になることがあります。ただし、本業の勤務先で年末調整を行う場合でも、事業所得や雑所得に該当する20万円以下の副業収入に関しては、追加で申告する必要はありません。

小栗の経営視点のアドバイス

実は、確定申告が不要なケースであっても、確定申告してはいけない、というわけではありません。もし、確定申告しなくてもいいのか、したほうがよいのかわからない場合には、確定申告をしてみるという選択もあります。複数の勤務先を掛け持ちしている場合には、確定申告をすることで、正しい税金額が計算され、税金が還付されることもあります。

住民税の申告が必要な場合とその理由を見ていきましょう。

確定申告については、一定の所得以下であれば不要のケースもあります。ただし、住民税の申告は、所得状況に関わらず重要な手続きです。所得が少額であっても、住民税ではその人の収入に基づく判断が必要となるため、申告が不可欠になります。

とくに間違いやすいのが、確定申告が不要とされる副業収入の所得が20万円以下のケースです。確定申告は扶養であっても住民税の申告が必要な場合があります。これは地方自治体が適切に税収を確保するために行われる手続きです。所得状況に応じて住民税が課され、その額は個人の収入に基づいて決まります。そのため、正しく申告することが求められます。

住民税の申告を行わない場合、さまざまなリスクが発生する可能性があります。不正な所得が発覚すれば、住民英の加算が科されることがあります。また、信用情報にも影響が出るため、今後の金融取引やローン契約に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。これらのリスクを避けるためには、正しい申告を行うことが不可欠です。

副業(ダブルワーク)の確定申告手続きの流れを説明します。

副業(ダブルワーク)をしている場合、確定申告の手続きは少し複雑になりますが、正しい流れを把握することでスムーズに進めることが可能です。まず、各勤務先から得た源泉徴収票により所得を確認し、必要な書類を整理します。確定申告は、基本的には年に一度行うもので、毎年2月16日から3月15日までの間に実施されます。

申告書には、複数の勤務先からの所得や、副業の収入を正確に記入することが求められます。これを怠ると、税務上の問題が生じる可能性もあるため、しっかりとした準備が必要です。また、申告後は控えを保管しておくことも重要で、将来的に税務署から問い合わせがあった場合に備えます。

確定申告を行う際、必要な書類を揃えることが基本です。まず、勤務先から発行される源泉徴収票は必須の資料です。源泉徴収票には、年間の給与所得や源泉徴収された税金、社会保険料などの額が明記されています。

その他にも、事業所得や雑所得がある場合は、収入を示す領収書や取引明細が必要になります。控除を利用する場合は、必要な証明書類(例えば医療費控除の場合の領収書など)も整理するなど、準備が重要です。これらの書類をきちんと用意することで、申告が円滑に進み、後のトラブルを避けることができるでしょう。

源泉徴収票を正しく活用するためには、その内容を丁寧に確認することが重要です。この書類には、収入の総額と引かれた税金が明示されているため、申告書に正確に記入します。ミスがあると、申告後に修正申告が必要になる場合があります。さらに、複数の源泉徴収票がある場合は、それらを合算する必要があるため、すべての票を確認し、正確な総額を算出することが求められます。

具体的な申告手順は段階を追って進めることになります。最初に、必要な書類を全て準備し、収入や経費の項目、控除の項目を整理します。次に、確定申告書の記入を開始することが推奨されています。

適切な書き方を心掛けることで、税務署への提出がスムーズになります。分からない項目については、税務署のホームページを参考にすることをお勧めします。正確に記入し、間違いがないことを再確認してから提出できれば、不安を抱える心配も少なくなるでしょう。

副業(ダブルワーク)で確定申告をする際の注意点について詳しく解説します。

副業(ダブルワーク)を行っている場合、確定申告は特に注意が必要です。複数の収入源があることで、申告内容が複雑です。各収入を正確に把握し、書類を適切に整理することが重要です。

確定申告には、定められた申告期間があります。毎年2月16日から3月15日がこの確定申告期間です。期間内に申告を済ませないと、申告漏れや遅延に対するペナルティが発生する可能性があります。期限を過ぎてしまうと、想定以上の税金が課される事態もあります。ダブルワークをしている場合、各種の収入を正しくまとめて申告することが時間をかけて必要になるため、余裕を持ったスケジュールを立てることも鍵となります。これにより、焦らずに確実に申告が行える環境を整えましょう。

確定申告において、控除や経費の申告は特に重要なポイントです。適切な控除を受けることで、税負担を軽減することが可能です。

記入ミスや過少申告があると、申告内容が正当とみなされない恐れがあります。各経費の書き方には注意が必要で、領収書などの証拠書類をしっかりと保管しておくことが求められます。これを通じて、必要な経費を確実に申告でき、過不足のない納税ができるでしょう。

勤務先に副業(ダブルワーク)を知られたくない場合、確定申告を行うことで勤務先に副業(ダブルワーク)がバレる可能性もあります。申告内容が他の勤務先に影響を与えることもあるため、十分に注意したいところです。副業収入の管理や書類の保存方法を工夫することで、勤務先との関係を維持しつつ、安定した税務処理を行うことができます。このような意識を持って取り組むことが成功の鍵となります。

大矢の経営視点のアドバイス

通常、確定申告を行うと、総収入に対する住民税が、本業の勤務先に通知されます。本業以外の収入を含めて計算された住民税ですから、当然、納付額も高くなります。そこから、副業が知られてしまう可能性もあるでしょう。ただし、住民税の納付方法など副業分の住民税の納付方法を普通徴収に指定することで、本業に関わる住民税については、特別徴収として勤務先の給与から天引き、副業に関わる住民税については普通徴収として、自身で納付することが可能です。

副業(ダブルワーク)を行っている場合、確定申告や住民税の申告に関する知識を正しく持つことが重要です。収入が増加することで、税務処理が複雑になることがありますが、適切な対策を講じることでスムーズに申告を進めることができるでしょう。

副業の収入がどのように計上されるか、どの程度までの所得に対して申告が必要かを理解しておくことで、無駄な税金を支払わずに済みます。また、住民税に関しても忘れずに申告することが必要です。

正確な確定申告を行うことで、後々のトラブルを回避し、安心して副業を続けることができる環境が整います。しっかりとした準備と、必要な書類の管理を行うことで、ダブルワークにおける税務処理を効率よく行うことができるでしょう。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」