社会保険の算定基礎(定時決定)とは?

わかりやすく社労士が解説します。

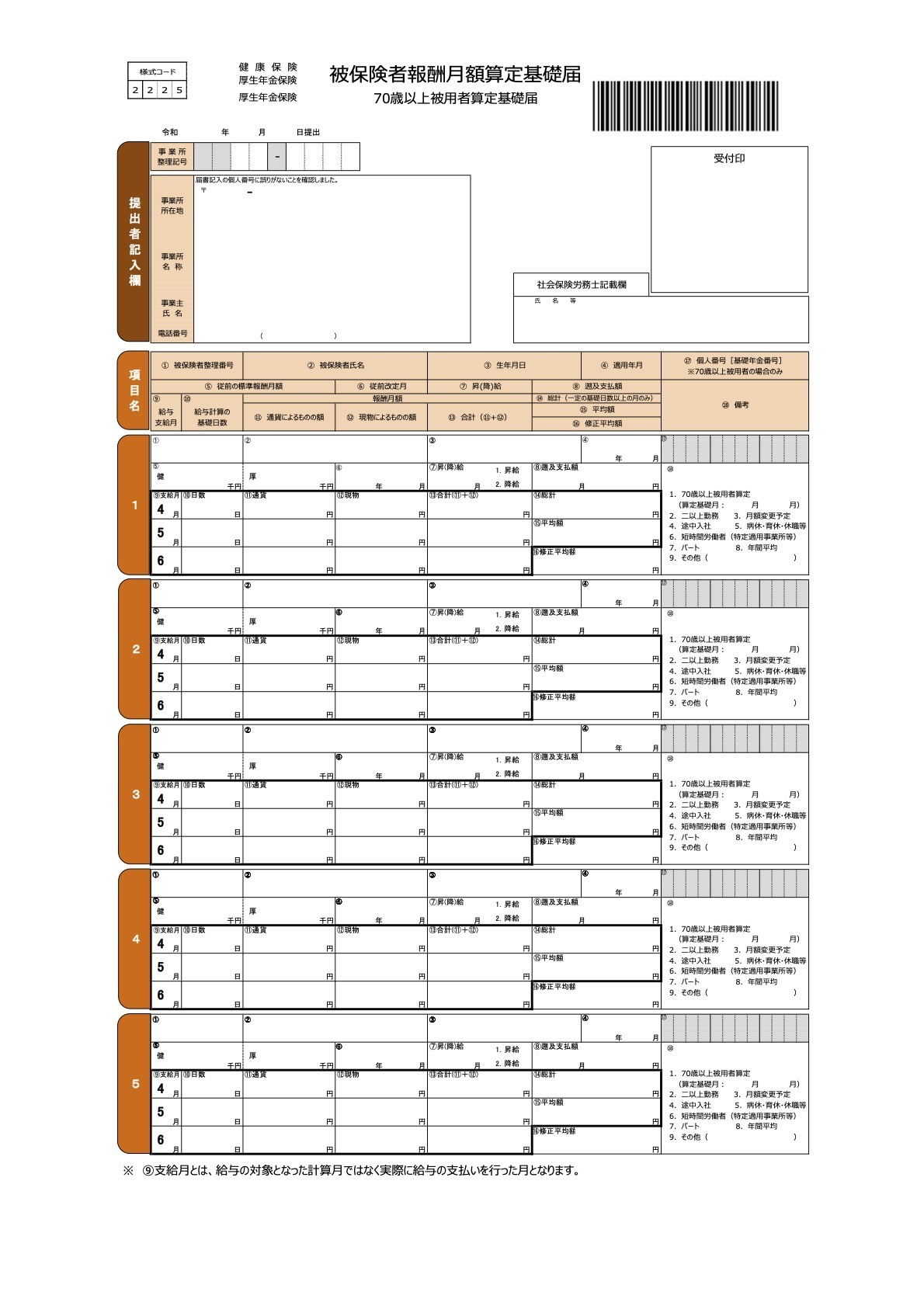

年に1回の届出を行う社会保険の算定基礎届。正式には「被保険者報酬月額算定基礎届」といい、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の年1回の見直しを行うというものです。

従業員と会社の社会保険料の計算に欠かせない手続きです。

今年も、提出の時期が近づいてきました。今回は、社会保険の算定基礎届について、解説していきます。

DCチャンネルでも解説しています!

本記事の内容については、動画でも分かりやすく解説しております。

「DCチャンネル」では、企業型DCや社会保険制度など様々なコンテンツの情報発信をしています。

ぜひご覧ください!

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

執行役員 社会保険労務士 小栗多喜子

同社、人事戦略グループマネージャーを務め、採用・教育を担当する。商工会議所、銀行、Adeco,マネーフォワードなどセミナーや研修講師も精力的に行っている。労働法のアドバイスだけではなく、どのように法律と向き合い企業を成長させるのかという経営視点でのアドバイスを得意としている。

主な出演メディア

その他、記事の監修や寄稿多数。

取材・寄稿のご相談はこちらから

事業主や人事労務担当者が知っておきたい算定基礎について、解説します。

算定基礎届とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の報酬(給与)と大きくかけ離れないように、年に1回、標準報酬月額を見直して(算定)、届出を行うものです。この標準報酬月額の見直しを、「算定」および「定時決定」といいます。

算定期間と適用期間

毎年4月〜6月に実際に支給した3か月分の報酬月額の平均額を計算し、標準報酬月額を決定します。その後、報酬が大幅な変動をするようなことがない限り、9月〜翌年の8月までは、この標準報酬月額に基づいて、保険料が適用されます。

なお、年の途中で大幅な変動があった場合には、算定基礎届の提出時期を待たずして、臨時に改定(月額変更届)を行います。

今回は、算定基礎届に絞って、解説していきます。

標準報酬月額とは、毎月の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を計算する、基礎となるものです。標準報酬月額を算出するにあたり、対象となる報酬と、ならない報酬があるので、しっかりと理解しておきます。労働の対価として受ける報酬は、給与、手当など、固定的に支払われるものは、名称の如何を問わずすべて対象です。

臨時のものや、年3回以下で支給した賞与などは含まれません。

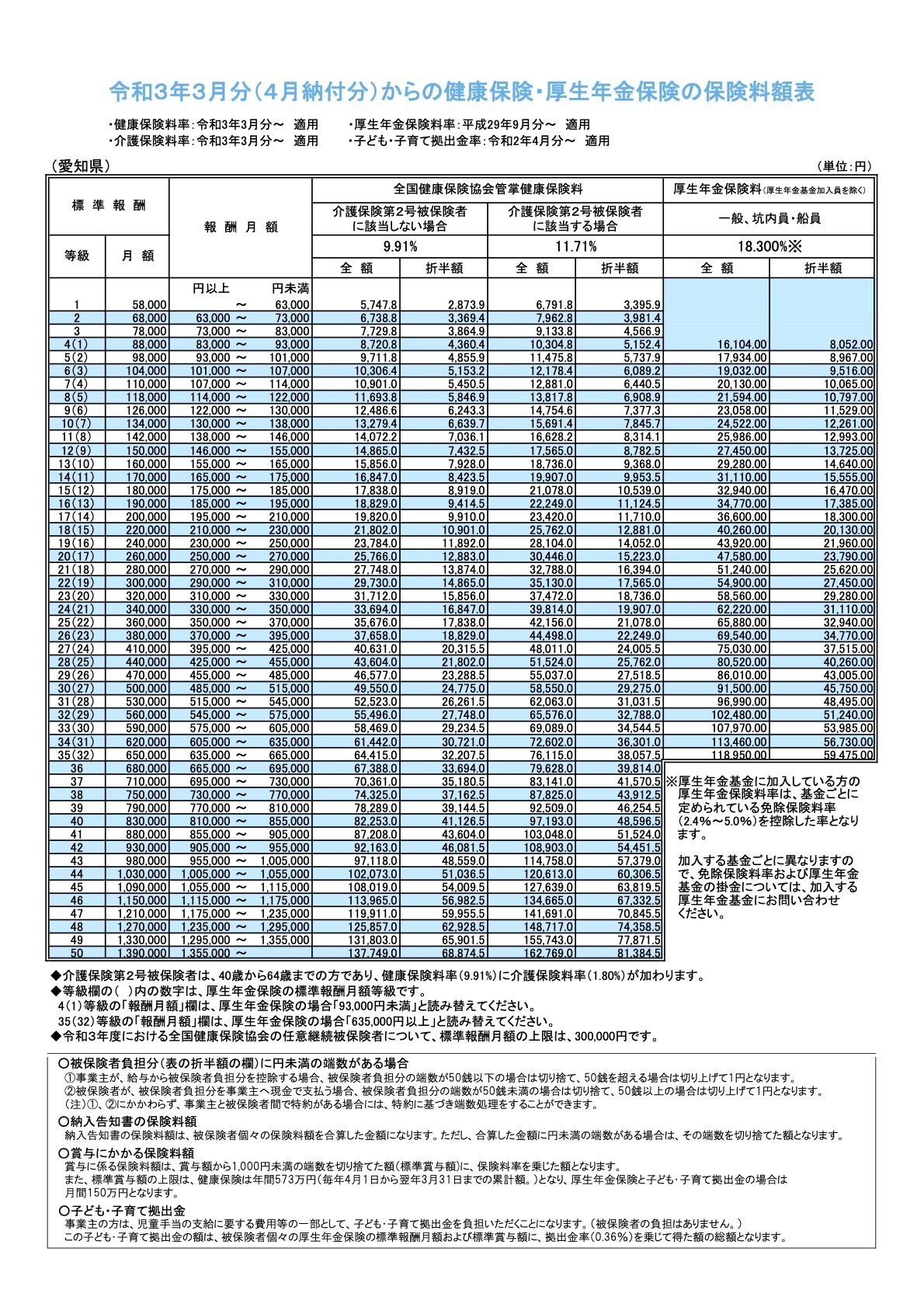

基本給や手当などを含めた報酬額を、標準報酬月額保険料表というテーブルに当てはめて、被保険者の社会保険料が決定されることになります。健康保険料・介護保険料は1〜50等級、厚生年金保険料は1〜32等級に区分されています。

報酬月額に含まれるもの

基本給、役職手当、職務手当、勤務地手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、残業手当、社宅手当、現物支給のもの など

金銭に限らず、食事を支給していたり、定期券を現物で支給しているような場合でも、報酬として換算して、報酬月額に含まなければなりません。社宅などを提供している場合は、厚生労働大臣が都道府県ごとに定める価額に換算して報酬を算出します。

報酬月額に含まれないもの

年3回以下の賞与、大入袋、見舞金、退職手当、出張旅費、交際費、慶弔見舞金、傷病手当金、現物支給される作業着や制服など

令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)の都道府県別の標準報酬月額保険料額表(愛知県)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/

算定基礎の対象者は、7月1日の時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員が対象です。休職中などであっても、被保険者の従業員は算定基礎届を提出する必要があります。厚生年金保険の資格を喪失する70歳、健康保険の資格を喪失する75歳以上であっても、在職老齢年金の受給金額に影響するため、必ず提出する必要がありますので、いずれも対象者となります。

ただし、以下に該当する従業員は対象とはなりません。

① 6月1日以降に被保険者となった従業員

② 6月30日以前に退職した従業員

③ 7月に月額変更届を提出する対象となった従業員(※)

※昇給などで、4〜6月に支払われた平均給与と、現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある場合は、定時決定ではなく、月額変更による随時改定を行う必要があります。そのため算定基礎は対象外となります。

社会保険料の毎年の見直しが算定基礎です。

算定基礎を届け出るための書式が、「算定基礎届」です。この届出書に基づき、その年の9月から新たな社会保険料が適用されることになります。

算定基礎届は、どのように作成していくのか確認していきます。まずは、前述の標準報酬月額を計算していきます。

- 14月・5月・6月に支払った報酬(給与・賞与等)を確認する

「報酬に含むもの・含まないもの」をしっかり確認します。

- 2

各月の支払基礎日数を調べる

勤務日数の少ない月を含めて計算すると、適切な平均月額とならないため、4月・5月・6月の支払いの基礎となる日数である「支払基礎日数」が決められています。

算定基礎届では支払基礎日数が17日以上と決められています。

ここで、注意したいのが、支払基礎日数=出勤日数ではないということです。正社員などの場合は、通常、月給制になっており、暦日数が支払基礎日数となるためです。欠勤した場合には、就業規則等に基づき欠勤日数を差し引いた日数となります。

一方で、パート・アルバイトなど短時間勤務の従業員の場合は、支払基礎日数=出勤日数となります。有給休暇分も支払基礎日数に含まれますので、注意しましょう。

- 3

3か月分の報酬の平均額を計算する

支払基礎日数を確認したら、標準報酬の平均額を計算していきます。

- 支払基礎日数が3か月すべて17日以上のとき

4月〜6月の3か月間で支払われた給与の合計額の平均額が標準報酬月額になります。

- 支払基礎日数に17日未満の月があるとき

17日未満の月がある場合は、17日未満の月を除いて平均額を算出します。

- 3か月すべて17日未満のとき

従前の標準報酬月額で定時決定します。

- 4

保険料額表から等級を確認する

計算した平均額をもとに、前述の都道府県別の標準報酬月額保険料額表で等級を確認します。

- 5

標準報酬月額や等級を確認後、届出書に記載していきます。

届出作成は、気をつけなければならないポイントがいくつかあります。

算定基礎届を作成する際は、いくつかの注意ポイントがあります。誤って修正して再提出する手間をかけないよう、しっかりと確認しておきます。

算定基礎届は、4月〜6月の標準報酬月額の平均額をもとに決定されます。したがって、4月〜6月に繁忙期と重なって、残業手当が多く支給されることになると、その分標準報酬月額が高くなります。

そこで、業務の性質上、例年4月〜6月に繁忙期となることが見込まれる場合には、「4月〜6月の平均額から算出した標準報酬月額」と「年間の平均額から算出した標準報酬月額」を比較します。そして、その結果2等級以上の差が生じる場合には、年間の平均額から算出した標準報酬月額で決定することができます。

ただし、この適用を受ける場合は「年間報酬の平均で算定することの申立書」と「被保険者の同意」の提出が必要です。

給与や手当の名称の如何を問わず、固定的な報酬であれば、算定基礎届の提出が必要となります。では、「休業手当」はどうなるのでしょうか? 新型コロナウイルス感染症等の影響により、従業員に「休業手当」を支払ったケースもあるかもしれません。4月から6月の間に休業手当を支給した場合の定時決定の取扱いは、7月1日時点で休業の状況が解消されているか、解消されていないかにより、取扱いが異なります。

■7月1日時点で休業の状況が解消されている

休業手当を含まない月のみを対象として計算します。4月〜6月すべての月で休業手当が支払われている場合には、従前の標準報酬月額で決定することになります。

■7月1日時点で休業の状況が解消されていない

休業手当を含む月と、通常の給与の月を含めて、平均額を算出します。ただし、休業手当を含む場合、標準報酬月額が2等級以上変動することもあるでしょう。その場合は、算定基礎届ではなく、月額変更届(随時改定)の提出を行います。

さらに、休業が解消され、通常の給与支払いに戻り、同じく標準報酬月額が2等級以上変更になる場合には、再度、月額変更届(随時改定)が必要です。

標準報酬月額の支払基礎日数をカウントする場合、誤りやすいのがこのケースです。支払基礎日数は、報酬の計算基礎となった日数を記入するため、翌月払いなどの場合は、注意しましょう。

たとえば、月給制の従業員のケース。

【3月分の給与を4月10日に支払い】

4月の支払い日数は「30日」ではありません。

4月の基礎日数は、3月の報酬を計算する基礎日数となりますので、4月の支払基礎日数は「31日」となります。

前述のように、標準報酬が2等級以上変更になる場合には、算定基礎届(定時改定)の対象ではなく、月額変更届(随時改定)の対象となります。昇給や降級によって、2等級以上の変動がある対象者を、間違えて算定基礎届で手続きを進めないよう、注意しましょう。

無料相談・お問い合わせ

初回無料相談実施中!お気軽にお問い合わせください

■提出時期と提出先

算定基礎届は、毎年6月ごろに、書類が届きます。算定基礎届と算定基礎届総括表の2つを提出することになります。算定基礎届の提出は、原則として7月1日〜7月10日(休日の場合は、翌日)までとなっています。管轄の年金事務所や事務センター提出することになりますが、健康組合に加入している事業主の場合は、健康保険分の届出を健康保険組合へ、厚生年金部分の届出を年金事務所へ提出することになります。

健康保険組合の提出期限は、日程が異なる場合もありますので、注意が必要です。

期日までに申告書の提出がない場合は、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられることがあります。

■提出方法

2020年4月から、資本金が1億円を超える法人などは、労働保険・社会保険に関する一部の手続きについて、電子申請が義務化されました。今回取り上げている算定基礎届についても対象となります。中小企業などは義務化されていませんが、もちろん電子申請も可能です。

電子申請を行う場合は、電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用します。自社で利用している給与システムや労務管理システムからデータを連携して、「e-Gov」から手続きを行うこともできます。

e−Gov

新入社員の対応に始まり、労働保険の年度更新、高年齢者・障害者雇用状況報告、賞与支払届、算定基礎届などと、4月〜6・7月にかけて、人事労務に関する手続きや対応は、目白押しです。この機会に、社労士への代行依頼を検討しているケースもあるでしょう。

算定基礎届の提出を社労士に代行を依頼した場合、標準報酬月額に含める・含めないや、対象者に含める・含めないといった疑問にわずらわされることなく、スムーズに届出書の作成、提出が可能となります。年度初めの忙しい時期に、事務手続き作業を大幅に削減できるのは、非常に魅力ではないでしょうか。

算定基礎届のみのスポット契約で対応してくれる社会保険労務士から、顧問契約のひとつとして対応してくれる社会保険労務士までさまざまです。

スポットの手続き業務であれば、従業員規模によって異なりますが、従業員50名程度であれば、5〜10万円くらいというケースが多いようです。手続き業務に相談業務を含むかどうかも、費用が変わる要因です。

顧問契約の場合には、手続き業務が含まれているケースもあるので、一度、ご相談してみるのをおすすめします。

事務手続きくらい自社で行うという経営者さまも多いですが、社会保険に関する手続きは、ミスや認識違いのまま手続きをしていると、後々大きなトラブルに繋がりかねません。現状の手続きなどについて、問題ないか確認するうえでも、社会保険労務士にチェックしてもらうというのも、一つの手。最近では、オンラインでの見積や相談を受けている社労士も多いので、ぜひご相談をおすすめします。

社会保険労務士法人とうかいは、労働・社会保険手続きのアウトソーシングをご提供いたします。役員のみの会社から2000名規模の会社の対応実績があります。従業員数の増加に伴い、労働・社会保険手続きの申請数は増えることが多いです。算定基礎のような季節業務以外にも、労災のようなイレギュラー対応の数も増えることが多く、社内に専任を配置する必要が出てきます。しかし、リソースは有限であるため、専任の配置よりも外部にアウトソーシングした方がリソースを本業に注力させることができます。とうかいでは2,000名規模までの企業に対して、労働・社会保険手続きのアウトソーシングを提供しております。

- 12,000名まで対応可能、現場がコア業務に集中できる体制整備

- 大規模企業のサポート実績あり、安心できる内部体制

- 2立ち上げ時にリスクをチェック!

- 法改正対応に精通し、社会保険未加入等のリスクを予防

- 社会保険の未加入者の可視化

- 3チーム体制で対応し、セキュリティ体制も万全

- 個人ではなく、チームでお客様の労働・社会保険手続きをサポート

- セキュリティ性の高いシステムの導入

- 4チャット対応でレスポンスが早く、zoom対応も可能

- レスポンスよくお悩みに応えるためにチャットツールに対応

- 直接相談したいというときはzoomを活用し、隣にいるような安心感を提供

- 4最新のクラウドシステムに対応、バックオフィスDXを促進

- SmartHRやオフィスステーションのような最新のクラウドシステムに対応可能

- アウトソーシングと同時に貴社のバックオフィスのDXを促進

算定基礎届に限らず、さまざまな労務関係手続きについてご相談を承っています。

年に1度の「算定基礎届」の作成や提出は、重要な届出であることには間違いないのですが、煩雑な事務手続きに時間を費やすより、社会保険労務士に依頼してしまうのも選択肢ではないでしょうか。社会保険手続きや給与計算など、経営者や人事労務担当者が時間をかけて行うより、会社の本業となる業務に注力したほうが、かえってコスト削減につながるかもしれません。行政機関への手続き・届出は、内容が正確なことはもちろんですが、期日までスピーディーに対応すること、帳簿や書類も整備しなくてはなりません。社会保険労務士は、当たり前ですが、手続きや届出のプロ。正確で迅速な処理が期待できます。

企業に適したアドバイスも魅力ですので、この機会にぜひ検討してみてください。

社会保険労務士法人とうかいへの相談方法

社会保険労務士法人とうかいは労務に強い社労士事務所です。人事労務でのお困りごとを経営視点で解決します。問い合わせはメールフォームよりお申込みください。お急ぎの場合はお電話でも対応しております。※個人の方からの問合せは受付しておりません。ご了承ください。

無料メルマガ「成長ドットコム」

企業を成長させる人事労務情報をお届けする「成長ドットコム」

登録いただければ無料でお届けいたします。下記バナーよりご登録ください。

無料ダウンロード「中小企業を守るお金の話」

企業と役員、従業員にお金を残す具体的な方策を記載した冊子をダウンロードできます。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」