「未払い残業代の消滅時効が3年になる!」

未払い賃金について解説します。

2020年「民法」が改正され、未払い残業代など未払賃金の消滅時効が2年から5年に引き伸ばされることになりそうです。2020年4月より残業代の時効は3年となります。将来的には5年となります。会社の立場から見ると、請求期間が3年や5年になるということは、未払いがあった場合には、多くの未払い残業代などを請求される可能性があります。今回は未払い残業代の請求権の時効が延長される理由や時期などについて解説していきます。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

時間外労働をはじめとした労働時間管理に関して正しい理解と運用を行っていれば問題はないのですが、厚生労働省の発表によれば、労働基準法第24条や第37条の違反は、非常に多く、深刻な社会問題となっています。なかでも、電通が申告している勤務時間と実労働との差異を指摘され、総額23億円もの支払いを行ったというニュースが話題となりました。このような巨額のケースでなくとも、中小企業の中には倒産したケースもあります。

未払い残業代の多くは経営者が知らないうちに(認識せずに)発生しています。

自社は大丈夫と安心せずに、確認しておきましょう。

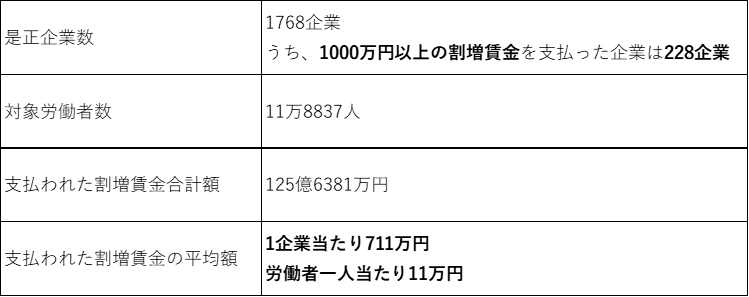

●厚生労働省 監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)

未払い残業代は、当然ながら労働者は請求する権利があり、企業は支払わなければなりません。平成29年の同調査に比べ、減少しているとはいえ、残業代未払い問題についてはまだまだ改善の余地がありそうです。

無料相談・お問い合わせ

初回無料相談実施中!お気軽にお問い合わせください

未払いの残業代(未払い賃金)は、当然、労働者が請求できるものですが、現在、その請求期限は労働基準法115条で2年の時効があり、消滅してしまいます。つまり、2年以上前の残業分は請求できません。

【いつから起算するのか?】

未払い残業代の時効期間を計算するには「いつから2年」となるかを特定する時効の起算をしなくてはなりません。その残業代が支給されるべき給料支払い日が到来し、適切に支払わなければ請求可能となります。その時点から2年です。ただし「初日不算入の原則」が適用されるので、給料日は含めず給料日の翌日から2年を計算します。(2020年4月1日以降は3年)

未払残業代の請求権消滅時効が延長になります。

1)延長の背景は?

今回の改正により未払い残業代(未払い賃金)の請求権が2年から5年に延長される予定です。将来的には5年ですが、今回は一時的に3年に変更になります。その背景には2020年4月改正の民法があります。現行民法での債権の時効は、原則的には10年となっているものの、債権の種類によって異なります。労働にかかわる債権は短期消滅時効として、1年や2年などに短縮されているのです。未払い残業代を含む労働債権は、労働基準法が特則として賃金請求権の時効を2年に延長しています。

今回の民法改正で債権の時効について原則5年に統一されることにより、短期消滅時効制度も撤廃され5年に延びることになりました。この改正を受け、特則である労働基準法に不合理が生じてしまわないように、労働基準法も改正が進められており、2年から3年に延長されました。

移行期間として、労働関連帳票の保存期間である3年となっています。将来的には5年となることは明白でしょう。

2)スケジュールは?

とはいえ、いきなり2年から5年に延長するには、多くの企業への負担が大きくなりすぎるといったこともあり、まずは3年となりました。これによりいきなり今までの賃金債権が3年分請求できるようになるわけではありませんが、今後発生する賃金債権の時効が3年となります。つまり2023年4月以降が完全に3年となるのです。

労働者は、労働した時間分だけ賃金が支給されなくてはなりません。会社側が労働者の賃金を支払わないのは支払い債務を履行していない「債務不履行」となります。債権者が債務不履行によって損害を受けたときには、民法上の規定により損害賠償請求ができることになっています。未払い残業代も当然それに該当することになり、場合によっては、遅延損害金、遅延利息、付加金などが生じる可能性があります。ここで、未払い残業代の計算について、振り返っておきましょう。

残業代の計算方法は、割増賃金の単価に、残業時間をかけて計算します。割増賃金の単価の計算方法は以下のとおりです。

割増賃金の単価=(基本給及び諸手当)/(基本給及び諸手当/1ヶ月の所定労働時間)×割増率

1)遅延損害金と利息は?

金銭債務の不履行によって生じた損害に対して支払われる賠償金は「遅延損害金」と呼ばれます。遅延損害金は、賃金の支払期日から未払い賃金・残業代の請求日もしくは退職日までに請求できるものとなります。そのため、労働者側は会社側に未払いの賃金や残業代とともに遅延損害金も請求できるわけなのです。

遅延損害金の利息は企業(営利法人)の場合は、6%、非営利法人(営利を目的としない組織)の場合は、5%になります。

2)遅延利息とは?

遅延損害金と遅延利息はどちらも残業代賃金や賃金の未払いがある場合に、会社に対して労働者が退職後に請求できるものです。退職日の翌日から実際に支払われる日(請求日)までの日数に応じます。退職後に支払期日がやってくるものに関しては、その期日が到来した翌日から年利は14.6%が適用されることになります。ただし、天災事変や厚生労働省が定める“やむを得ない事由”で未払いとなっている場合は、その期間については、利率は適用されません。

3)付加金とは?

未払い残業について裁判に発展した場合、裁判所で未払い残業代が悪質と判断された場合、本来の残業代の額と同額までの範囲で「付加金」支払いを命じられるケースもあります。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

事例ベースの話では、未払い残業代の支払い請求は、「正確に」請求されることは稀なケースだです。請求しているだけなので、多い場合もありますし少ない場合もあります。

未払い残業代の請求を求める内容証明郵便などが届いた時、まずは内容を確認することをおススメします。払うべき賃金を支払っていない場合は支払うべきですが、支払わなくてもよい請求は対応する必要はありません。慌てずに専門家に相談して対応を進めましょう。

未払賃金は気づかないうちに発生している可能性もあります。

労働基準法では原則労働時間を1日8時間、1週40時間までとされています。しかしながら、働き方が多様化している中、残業の未払いが知らず知らずのうちに、発生していることがあります。以下はその一例です。

■「年俸制」を採用しているケース

年俸制の営業スタッフに残業代の代わりに「営業手当」を支払っているとしていたものの、深夜時間の割増手当が未払いだった。

■始業前30分に執務室の清掃を行うことが常態化していたケース

会社側に悪意があって従業員にサービス残業をさせたり、残業代を支払わなかったというのは論外です。しかしながら、労働形態の多様化によって様々な労働時間の管理が複雑化したために、気づかないうちに、また時間外労働の計算について正しい理解ができていないがために未払いの残業代が発生しているというケースが少なくありません。従業員や退職者からの申告によって発見されるケースや、労働基準監督署の臨検により発覚するケースもあります。

ただ、この未払い残業は、発見されたら支払えばいいというものではありません。企業の信用問題はもちろんのこと、未払い残業代の支払いのインパクトは大きな影響を与えます。

日ごろから適切な労働時間管理への理解と運用が重要になるのです。

会社から、本来支払われるべき賃金が払われない、残業代が支払われないといった未払いについては、労働者は、正社員・アルバイト・パートの区別なく正当な権利として、会社に対し、支払いを請求できます。企業としては、雇用形態の区別なく、適切な労働時間管理をしない限り、未払いの残業代を請求されるリスクを負っていることを認識しましょう。

特にパート・アルバイトなどに多いケースが、最低賃金に触れてしまうケース。未払い残業代(未払い賃金)を計算した結果、最低賃金以下の賃金支払いしかしていなかったことを判明するケース見られます。企業においては、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の仕事に従事する労働者を対象とする「特定(産業別)最低賃金」を把握しておかなければ、影響はさらに広がるでしょう。

また、民法改正を機に、“有給の取得権”も5年に延長すべきとの声もあります。会社からの直接的な金銭への影響というわけではありませんが、間接的には影響が出る事案ですので、そういった意味でも従業員の労働時間管理や有給をはじめとした休暇管理をしっかりと行っていく必要があるでしょう。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

最近は労働審判や訴訟まで至るケースは非常に稀で、和解するケースが非常に多いです。

企業側からすると、労働審判や訴訟に至ると時間や風評の被害が発生する恐れもあります。請求した側からしても解決に時間がかかることはよしとしていない場合が多くあるからです。

「当社は未払い残業代(未払い賃金)などない!」と思っていても、今一度、雇用契約書と就業規則の見直しを行うことをお勧めします。特に定額の手当として残業代(固定残業代)を支払っているケースなどは、知らないうちに未払い残業(未払い賃金)が発生していることもありますので、法的に問題ないか確認をお勧めします。また、労働時間を適切に把握していなかった場合には、会社側の主張は通りません。サービス残業や不当な長時間労働を生まない労務管理体制を整え、日ごろから適切な労働時間管理が重要です。

万が一、未払い残業代を請求されたときに適切な初動をとるためには、日頃から気軽に相談できる社労士や弁護士など専門家にチェックしてもらうことも良いでしょう。

未払残業代はほとんどの企業に存在します。

いかがでしたでしょうか?

未払い残業代はほとんどの会社に存在しています。しかし慣れることによってそれが未払いであることも気が付いていない企業が多いです。

今後、未払い残業代の消滅時効が3年となることによって変化するのはマーケットです。すでに一部の弁護士事務所が未払い残業代の請求を代行するサービスを始めていますが、2年から3年となれば単純計算でも債権は1.5倍。弁護士事務所では、成果報酬の形式をとっている場合が多いので請求金額が1.5倍になれば報酬も1.5倍です。となれば、多くの事務所が参入してくることが想定されます。

多くの未払い残業代の請求が発生し、結果として、未払い残業代が減っていくのではないかと思います。もちろん労務管理にはそれだけのコストがかかるでしょう。

ことが起きてから対応してもダメではありませんが、経営とは先を読むことだと思います。何かあってからよりも先に手をうつことが求められます。

社会保険労務士法人とうかいでも初回無料相談を実施しています。未払い残業代の相談も多くいただいています。心配な方はお申込み下さい。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

未払い残業代(未払い賃金)とはなんですか?

法律で定められた残業代など、本来支払うべき賃金が支払われていない状態を指します。

労働基準法に基づき、時間外労働(残業)や深夜労働、休日労働などに対して企業が支払うべき割増賃金(残業代)や、その他の賃金が従業員に支払われていない状態のことです。経営者が意図せず、労働時間の管理方法の誤りや、年俸制・各種手当の計算方法の不備などから発生しているケースが少なくありません。

-

企業担当者の必要な対応: 自社の賃金計算方法や、実態として発生している労働時間(始業前の清掃など含む)の管理が適切に行われているか、雇用形態(正社員、パート、アルバイト)に関わらず改めて確認し、不適切な点があれば是正する必要があります。

未払い残業代の消滅時効は現在どうなっていますか?

2020年4月1日以降に発生した残業代については、消滅時効が2年から3年に延長されています。

改正前の労働基準法では、賃金請求権の消滅時効は2年と定められていました。しかし、2020年4月の民法改正に伴い、労働基準法も改正され、未払い残業代の消滅時効は当面3年に延長されました。将来的には5年に延長される見込みです。時効期間は、残業代が支払われるべき給料日の翌日から起算されます。

-

企業担当者の必要な対応: 今後発生する賃金債権の時効は3年となります。請求されるリスクが高まるため、労働時間の記録や賃金関連帳票を最低3年間、適切に保存・管理することがより重要になります。

なぜ未払い残業代の消滅時効は延長されたのですか?

2020年4月の民法改正により債権の時効が原則5年に統一されたことを受け、労働基準法も整合性を保つために改正されたためです。

改正民法では債権の時効が原則5年に統一されました。これを受け、賃金請求権に関する労働基準法の規定も、不合理が生じないよう改正が進められました。企業の負担を考慮し、まずは3年に延長されましたが、労働関連帳票の保存期間とも合わせて、将来的には5年となることが見込まれています。時効が長くなると、企業が一度に請求される未払い残業代の総額が大きくなる可能性があります。

-

企業担当者の必要な対応: 時効延長により過去に遡って請求されるリスクが増大するため、日常的な労務管理の精度を上げることが急務です。特に、雇用契約書や就業規則、固定残業代の運用状況などを専門家(社労士、弁護士など)にチェックしてもらい、法的な問題がないか確認しましょう。

未払い残業代を請求されたら、企業はどのように対応すべきですか?

請求を放置せず、内容を正確に確認し、専門家と連携して慎重に対応することが必要です。

労働者(または代理人弁護士)から内容証明郵便などで未払い残業代の請求が届いた場合、放置することは厳禁です。放置すると、労働審判や訴訟に発展する可能性が高まります。まずは請求内容を正確に確認し、支払うべき賃金がある場合は支払う必要があります。請求額が正確でないケースも多いため、慌てずに、日頃から相談できる社労士や弁護士などの専門家に相談し、適切な初動対応をとりましょう。

-

企業担当者の必要な対応: 請求があった際は、速やかに給与計算や勤怠記録などの資料を準備し、専門家へ相談します。請求額の妥当性を検証し、支払うべき金額について交渉するか、または支払い義務のない請求である場合はその旨を適切に主張する準備を進めます。

未払い残業代の請求は、どのような雇用形態の従業員が対象になりますか?

正社員、アルバイト、パートなど、雇用形態の区別なくすべての労働者が対象になります。

未払い残業代(未払い賃金)の支払い請求権は、雇用形態にかかわらず、すべての労働者に認められる正当な権利です。特にパート・アルバイトの場合、未払い残業代を計算した結果、最低賃金を下回る賃金支払いになっていたことが判明するケースも見られます。

-

企業担当者の必要な対応: 雇用形態に関わらず、すべての従業員に対して適切な労働時間管理と賃金計算を行う必要があります。また、最低賃金法に抵触していないか、都道府県ごとの地域別最低賃金や特定(産業別)最低賃金を常に把握し、定期的に確認することが重要です。

未払い残業代の発生を未然に防ぐために、企業が日頃からできることは何ですか?

労働時間管理の徹底と、雇用契約書・就業規則の法的な見直しが最も重要です。

未払い残業代の請求リスクに備えるためには、「事が起きてから対応する」のではなく、「事前に手を打つ」ことが求められます。最も重要なのは、サービス残業や不当な長時間労働を生まない適切な労務管理体制を整えることです。特に、固定残業代(定額の手当)を支払っている場合は、それが法的に有効か、正しく運用されているかを専門家にチェックしてもらうことを強くお勧めします。

企業担当者の必要な対応

-

労働時間管理の徹底: 労働時間を客観的かつ正確に把握する仕組みを導入・運用し、サービス残業を発生させないように管理します。

-

法務チェックの実施: 雇用契約書と就業規則を定期的に見直し、特に固定残業代などの制度について、法的に問題がないか社労士や弁護士などの専門家にチェックしてもらうようにしましょう。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」