正社員が欠勤したときの欠勤控除とは?欠勤控除の給与計算方法と注意点

正社員が欠勤した場合の欠勤控除について、給与計算方法と注意点を解説します。

正社員が欠勤した場合の欠勤控除について、給与計算方法と注意点を解説します。

給与計算担当者は、社員が欠勤したときの計算方法をしっかり理解されているでしょうか。

給与計算を行う際、残業時間や休日出勤など勤怠時間を計算するのはもちろんのこと、欠勤があれば、その分の給与を欠勤控除する必要があります。この計算の鍵は日割り計算で、月給をその月の所定労働日数で割り、1日分の給与額を算出してから、欠勤日数分を控除します。

給与計算は労働基準法や会社の就業規則に従って計算する必要があります。特に欠勤控除を行う際は明確な根拠が必要で、欠勤控除は就業規則に基づいて正確に行われるべきであり、誤った計算をすると労務問題に発展する可能性があります。

人事部門担当者は、欠勤控除の計算方法を理解し、適切な給与計算を行うことが重要です。不安がある場合は、社労士など労務管理の専門家に相談することも有効です。

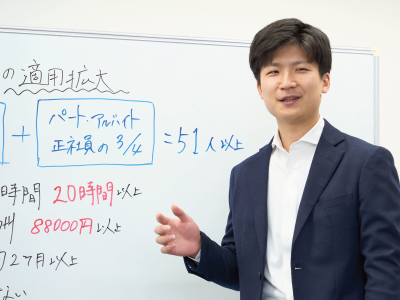

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

小栗の経営視点のアドバイス

「欠勤」は、労基法上に明確な定義をされているわけではありません。従業員が何らかの理由で所定労働日や所定労働時間に労働しないことを、通常、欠勤とされています。ノーワークノーペイと言われるように、働かない分は賃金を支払わないとされていますから、会社ごとにしっかりと就業規則に規定しておくことをおすすめします。欠勤した場合の給与の計算方法はもちろんのこと、無断欠勤の取り扱い、懲戒処分を課すのか、課さない場合はどんなケースなのかなども明確にしておくことが、後のトラブル防止にもつながります。

欠勤控除の計算方法を解説します。

正社員の欠勤が発生した際の給与控除の計算は、人事部門の担当者であればで特に注意すべき重要なプロセスです。欠勤による給与計算を正確に行うためには、まずは就業規則ににおいて控除に関する規定をしっかり確認しておきます。基本的には、欠勤が発生した場合の給与控除は、給与の日割り計算によって行われ、実際に欠勤した日数に応じた金額を給与から控除します。具体的な計算方法は、いくつかの方法があり、正社員の労働契約や企業の就業規則に基づいて厳密に行う必要があります。

月平均の所定労働日数を基に日割り計算を行い、1日の日給を欠勤控除する方法です。まず1年間の所定労働日数を12ヶ月で割り、月の平均所定労働日数を求めます。

例えば、年間の所定労働日数が240日であれば、その計算により得られる月平均労働日数は20日です。

年間所定労働日数240日÷12か月=20日(月平均所定労働日数)

次に、月平均労働日数を基に、1日当たりの給与額を計算します。この金額は、月給を月平均労働日数で割ることで導出します。こうして導出された1日当たりの給与額を使用して、具体的な欠勤日数に対する給与の減額を計算します。

月給÷20日(月平均所定労働日数)=日給

日給(1日分の欠勤控除額)×欠勤日数=欠勤控除額

欠勤控除を行う場合、欠勤分だけ正確に給与から差し引くことが重要です。従業員が無断欠勤した場合でも、適切な計算方法に従い公正に給与を計算し、控除することが求められます。欠勤日数に応じて計算された金額を給与から正確に控除し、明確な記録を保持することが、トラブルを防ぐために不可欠です。

月の労働日の変動があっても、この方法を用いることで、正確で公平な給与計算が可能です。

欠勤に該当する月の所定労働日数に基づいた欠勤控除の計算方法もあります。月ごとの労働日数の違いを正確に反映させることが可能です。

具体的には、所定労働日数が5月に21労働日がある場合、それぞれの月の実労働日数を用いて、欠勤が発生した場合の給与からの日割り控除を行うことで、給与がより精確に算出されます。

月給÷21日(該当月の所定労働日数)=日給

日給(1日分の欠勤控除額)×欠勤日数=日給(1日分の欠勤控除額)

この方式では、月によって異なる労働日数の差を考慮しながら欠勤による給与控除を行うため、不公平感を避けつつ法令遵守の観点からも正確な給与計算を保証することができます。欠勤控除の計算を行う際は、各月の公式な労働日数を確認し、それを基に給与計算を適切に行うことが重要です。

欠勤に該当する月の暦日数を使用し、計算する方法を解説します。この計算法で、月給制の社員の給与をその月の全日数で等分し、1日あたりの給与額を明確にします。具体的な計算式は、月給をその月の日数(28日、30日、31日など)で割り、1日あたりの金額を求めることです。次に、欠勤日数に基づき、1日あたりの給与額を使って、その金額を月給から控除します。

月給÷31日(該当月の暦日数)=日給

日給(1日分の欠勤控除額)×欠勤日数=日給(1日分の欠勤控除額)

結果として、この計算方法は人事部門の担当者にとって、給与計算の透明性を保ち、社員との誤解を避けるために有用です。適切に計算された給与は社員のモチベーション維持にも繋がるため、正確な給与計算方法の理解と実施は必須です。

従業員が遅刻や早退をした場合、これを給与にどう反映させるかについても、給与計算担当者が理解しておくべき重要な事項です。欠勤は労働者が予定された労働時間に出勤しないことで、この中には遅刻や早退も含まれます。欠勤による給与の減額は通常、その欠勤時間に応じて計算されます。

遅刻や早退の計算方法は、企業が定める就業規則に基づいて計算されます。

一般的には「日給 ÷ 実働可能時間 × 欠勤時間数」を用いて、その日の給与から欠勤時間に相当する金額を控除します。例えば、日給8000円、一日8時間労働の場合に1時間早退したときは1000円が控除されます。

8000円÷ 8時間 ×1時間=1000円(早退時間控除)

重要なのは、欠勤(遅刻早退含む)控除が、就業規則に規定されたとおり計算されているかどうかを確認することです。さらには給与計算の正確性はもちろんのこと、欠勤や遅刻や早退が繰り返される場合には、どの程度の頻度や時間が許容されるか、また対処法についても明確な基準を設けておくことが望ましいでしょう。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

同じ月給制であっても完全月給制の場合には、通常、欠勤による控除が行われないケースもあります。就業規則にしっかりと規定を設けておくことで、給与計算担当者も従業員自身も取り扱いに迷ったり不安を抱える心配を避けられます。どのように規定すべきか、社労士に相談してみることをおすすめします。

正社員の欠勤控除の計算における注意点を説明します。

就業規則に欠勤控除について明記することが重要です。

企業における人事管理で特に重要なのが給与計算の透明性と公正性です。特に正社員の欠勤が発生した場合、その給与計算をどのように行うかは、従業員との信頼関係維持にも直結します。このため、欠勤に伴う給与の控除基準を就業規則に明記し、適切な欠勤控除を実施することが必要です。

給与からの欠勤控除を行う際には、控除の計算方法を明確にし、欠勤の理由によって異なる場合もその基準を具体的に規定することが求められます。例えば、私事による無断欠勤と病気やケガによる正当な欠勤では扱いが異なることも一般的です。これにより、不公平感を防ぎつつ、従業員それぞれの状況に合わせた対応が可能となります。

さらに、就業規則は従業員への周知も怠ってはなりません。正確な情報を明確に提供し、理解を求めることが重要です。このプロセスを怠ると、就業規則の適用についての誤解が生じやすく、結果として法的なリスクや社内での不信感を招くことになりかねません。

従って、給与計算時の欠勤控除に関する規定については、運用の明確性を保つためにも、常に最新の法令に則り、かつ社員全体が納得できる形で設定及び更新することが求められます。これが企業と社員との信頼関係を保つための基礎となります。

欠勤控除を行う際は、支払う給与金額が地域ごとの最低賃金を下回らないように厳密に注意する必要があります。地域によって異なる最低賃金は定期的に更新されるため、手当やその他の給与要素を考慮し、常に最新の法規制と基準に基づいて計算を行うべきです。

具体的には、規定に基づいた欠勤控除の計算方法により、欠勤日数に応じた金額を控除します。このとき、他の手当なども含め、全体の給与が最低賃金を下回らないよう確認する必要があります。

また、このプロセスで、会社の欠勤に関する就業規則が最新の法令に準拠しているかの確認も必要です。法的な非遵守が発覚した場合、企業は罰金や訴訟のリスクに直面することになります。したがって、人事部門は最低賃金の最新情報を常にチェックし、給与計算システムがこれを反映しているかを確認することが極めて重要です。

欠勤控除における給与計算は多くの注意を要しますが、適切な知識と処理を確保することで、法的な問題を避けながら従業員に公正な給与を提供することが可能です。

住宅手当や家族手当などの固定的な手当は、通常、欠勤日数にかかわらず全額支給されますが、給与計算の担当者は就業規則を把握し適正に管理する必要があります。就業規則に掲載されている場合、手当の一部控除が可能であり、企業ごとの設定が可能なため、適切な運用が必要です。

特に、欠勤が給与に与える影響を正確に理解し適用することは重要です。例えば、無給の長期休暇を取得する社員の場合、固定的な手当の支給ルールに例外を設ける企業もあります。このような状況では、就業規則に基づく明確なガイドラインが整備されていることが、後のトラブルを避けるために不可欠です。

人事部門では、これらを定期的に見直し更新し、社員からの疑問に対して正確かつ迅速に応答できる体制を整えることが望ましいです。また、法的変更があった際には速やかに対応策を練り、社員への周知徹底も行うべきです。

結論として、各種手当の控除基準を明確にルール化し遵守することは、正社員の欠勤に関連する給与計算の誤りを減少させ、企業としての信頼性を保持するためにも非常に重要です。

従業員が欠勤した月でも実際に時間外労働した時間には残業代が発生します。給与計算の担当者にとって適正な給与計算を実施する上で非常に重要です。

具体的には、まず月内の実際の勤務時間を把握し、そのデータに基づいて、時間外労働があれば残業代を計算する必要があります。ただし、注意しておきたいのが固定残業代を支払っているケースです。欠勤時に、みなし残業代からも欠勤に合わせて控除する運用を想定するのであれば、必ず就業規則に規定しておく必要があるでしょう。

欠勤控除の計算は、欠勤の日数や時間に応じた控除額を算出し、月額給与から差し引きます。この結果得られる金額が、その月の課税対象額となります。税金の計算はこの課税対象額に基づいて行われるため、控除額の計算ミスが税額に影響を及ぼす可能性がありますので注意が必要です。

欠勤に関する給与計算を行う際、月給から欠勤控除を適切に行うことが求められます。具体的には、欠勤日数や時間に応じて給与から控除をしますが、計算した控除額に小数点以下の端数が発生されることになるでしょう。

このため、就業規則に具体的な端数処理のルールを設定しておくことがトラブルを防ぐために非常に重要です。

欠勤控除を計算するときの端数処理として、「控除後の金額の小数点以下を切り捨てる」という方法があります。端数を切り上げてしまうと、欠勤分より多くの金額を控除することになってしまうため、従業員に不利益が生じます。そのため、切り捨ての端数処理をするというわけです。これにより、給与計算の透明性が保たれ、従業員からの不信感を避けることができます。このルールは労働基準法に違反しない範囲で設定され、可能であれば労働者代表との協議を経て決定することが望ましいです。

高谷の経営視点のアドバイス

従業員の雇用形態がさまざまであったり、入退社する従業員などが多い企業では、給与計算などの人事労務業務が煩雑です。システムを利用することで自動的に欠勤控除を計算するしくみを取り入れている企業も多いことでしょう。システム利用による自動化は、業務効率を向上させるうえで、非常に有効なものですが、そもそも会社の規定をどのように定めているのかを理解・確認しておくことが前提です。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」