【2025年改正】育児・介護休業法改正のポイントや企業の対応方法を解説!

2025年4月1日より施行が予定される育児・介護休業法の改正は、仕事と家庭の両立のさらなる推進を目指しています。企業において、育児・介護に関する制度の充実を通じて、職場環境を改善し、労働者のモチベーション向上にもつなげる狙いがあります。施行が間近に迫った今、企業では法改正に基づいた制度の見直しや新たな支援策の導入を進めていく必要があるでしょう。今回は、育児・介護休業法改正の具体的なポイントや企業がどのように対応すべきか確認していきましょう。

【更新情報】 2024年12月5日 2025年育児・介護休業法改正に伴い求人不受理の対象を拡大

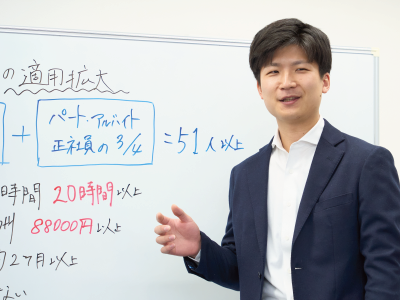

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

育児・介護休業法の課題と問題点について詳しく見ていきましょう。

そもそも育児・介護休業法は、労働者を支援するために設けられた制度ではあるものの、現行法の運用にはいくつかの課題や問題点もありました。自社の制度運用の現状とも比較し、課題や問題点と確認してみましょう。

企業と労働者の双方が抱える課題として、育児や介護に対する両者の意識の乖離が挙げられます。企業は業務のパフォーマンスを重視するあまり、従業員の生活や家庭の事情を十分に考慮できていないケースがあります。一方で、労働者は育児や介護を行うことで職場に迷惑をかけることを恐れ、制度を利用しづらいと感じていることが多いこともあります。

また、育児休業の取得に対する周囲の理解不足もあるでしょう。とくに男性労働者が育休を取りにくい、取れない環境が依然として存在します。育児休業を取得することで、キャリアへの影響を懸念する声も少なくありません。さらに、企業側が育休労働者をカバーするための必要な人材確保が難しいという側面も、従業員の育児休業を受け入れられない要因にもなっています。これらの問題点を解決し、法の趣旨通りに制度が機能するため、さらなる改善が求められています。

さらに、現行の育児・介護休業法には、制度の利用促進が進まない原因がいくつかあります。一つめは休業の取得に際して手続きが煩雑であることも、労働者にとって大きな負担といえます。手続きの簡素化が必要です。二つめは、休業後の職場復帰に際してのサポートが不十分であることも多く、労働者が不安を抱くことも考えられます。職場の理解を深め、復帰後の業務内容をあらかじめ明確にするなど、多方面からの支援が不可欠です。これらの解決策を講じることで、制度と実態のギャップを埋めることが可能です。企業は育児や介護の重要性を認識し、制度を積極的に利用するように従業員を促す施策などが必要でしょう。双方の意見を交わすためのプラットフォームを設け、情報交換を促進することも、解決策につながる一つかもしれません。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

2025年の育児・介護休業法の改正に向けて、準備は進めていますか? 改正に対応するための体制や運用方法、就業規則への規定など計画的に準備を進めていく必要があります。従業員が安心して働き、能力を発揮できる環境を整備するためにも、早めの取り組みが大切です。

育児・介護休業法の目的とその重要性を見ていきましょう。

育児・介護休業法が改正される目的は、育児や介護を担う労働者が、仕事と家庭の両立をできるようにサポートすることです。男性労働者の育児参加の促進や、育児や介護を理由に仕事を辞めることを防ぎ、精神的な負担を軽減することに重点が置かれています。企業においては、育児や介護のための制度が充実することで、人材確保にも大きく影響することでしょう。長期的に見れば、社会全体の生産性向上にもつながる点が評価されています。

育児・介護休業法は、労働者が仕事と育児、介護の両立を支援するための制度です。注目すべきは、育児休業であれば、男女問わず取得できるようにすることで、家庭内での役割分担が推進することです。育児・介護休業法は、家族の生活を支えつつ、労働力の維持を図るために重要な法律として位置づけられています。

2025年4月に施行される育児・介護休業法の改正は、労働者のニーズに応えるだけでなく、企業にとっても多くの利点があります。例えば、働きやすい職場環境を整備することで、従業員の定着率が向上し、離職率の低下が期待されます。育児・介護を担う従業員を支援する企業であるということは、新たな人材を採用する上での採用力の強化、人材の確保にもつながります。仕事と家庭の両立が叶えば、従業員の精神的な負担にもケアすることができ、健康なライフスタイルを支えることが可能になります。結果的に企業の競争力向上にも寄与すると言えるでしょう。

高谷の経営視点のアドバイス

育児・介護の場面以外にも、従業員にはさまざまな事情やニーズがあるでしょう。もちろん、個別の事情すべてに対応できることではないかもしれません。ただ、企業で働く従業員のニーズを汲み取り、法律に沿った運用をしていくことは、企業にとって重要な人事課題でもあるでしょう。社内でのアイデアに煮詰まってしまった、どこから手をつければよいかわからないといった場合には、人事の専門家である社労士にご相談ください。

2025年の育児・介護休業法改正のポイントについて詳しく解説します。

2025年に施行される育児・介護休業法の改正は、これまでの2022年の法改正に引き続き、労働者の仕事と家庭の両立を支援するための重要な改正です。とくに、育児に関する柔軟な働き方のための措置を向上することにより、さまざまなライフスタイルや家庭環境に対応しやすくなることが期待されています。また、新たな取り組みとして、育児や介護を行う従業員に向けた情報提供や相談窓口も整備される予定です。こうした改正により、労働者はより安心して育児や介護に専念できる環境が整えられるでしょう。主な改正ポイントを確認します。

育児・介護休業法改正で、育児休業の取得の容易さを従業員に提供するための取り組みが進められます。現在の「子の看護休暇」が、「子の看護等休暇」に変わり、拡充が予定されています。

・取得理由の拡大:学校の臨時休業、子供の学校行事への参加も対象

・対象年齢:小学校3年生修業までに引き上げ

・勤続6か月未満の労働者も取得可能に

新たな法改正において重要なポイントは、育児休業や介護休業の取得制度を充実させることです。介護休暇対象外であった勤続6か月未満の労働者を介護休暇取得可能とします。

現行では3歳未満の子を養育する労働者に所定外労働の制限を認めていますが、改正後は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合には、所定外労働の制限を認めることになります。また、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者には、以下の措置のうち2つ以上を選択できることになります。

・始業時刻等の変更

・テレワーク(月10日程度)

・短時間勤務

・新たな休暇の付与(年10日程度)

・その他の措置(保育施設の設置運営等)

労働者が妊娠・出産を申し出た際には、事業主は仕事と育児の両立に関して、個別の意向を聴取し、配慮をすることが義務付けられます。従業員が安心して制度を利用できる環境づくりが進められることが期待されています。

大矢の経営視点のアドバイス

今回の育児・介護休業法の改正をはじめ、法律の改正内容についてわかりにくい点があれば、ぜひ社労士の力に頼ってください。丁寧に法律の解釈や御社の改善点についてアドバイスさせていただきます。

労働基準法の最新動向と育児・介護休業法について見ていきましょう。

労働基準法は、労働者に関する基本的な権利を保障する法律です。この法律は労働時間、休息、賃金に関する規定を有し、労働条件の最低基準を定めています。近年、働き方改革が進められ、労働時間の短縮や柔軟な働き方が重視されています。これに伴い、企業も労働時間の管理を見直し、フレックスタイム制やテレワークの導入を進める傾向があります。労働基準法の最新の改正により、労働者が健康的に働ける環境が整備され、企業が法令を遵守することがますます重要視されています。しかし、労働者が安心して育児と仕事を両立させるためには、これらをきちんと把握しておかなければなりません。ここでは産休や育休中の労働者に関する義務を整理します。

育児・介護休業法と労働基準法は、労働者の権利を守るために互いに補完し合う存在です。育児・介護休業法は、育児や介護を行う労働者が安心して職務を続けられるための制度を提供しており、一方で労働基準法は、全ての労働者に対する労働条件の基本的な枠組みです。どちらの法律も、労働者の生活の質を向上させることを目的としているため、連携して機能することで、より良い労働環境が実現されるのです。また、育児・介護休業を取得することで労働者が一時的に労働から離れることにもなるため、労働基準法に基づいた適切な労働時間の管理が求められます。

最近の労働基準法の改正により、労働時間に関するルールが見直されています。とくに、労働者の健康的な働き方を確保するため、労働時間の上限が設定され、時間外労働の制限が進められています。さらに、有給休暇の取得促進も提言され、心身ともに充実した状態で業務に取り組める環境整備も推奨されています。

小栗の経営視点のアドバイス

今後改正される育児・介護休業法においても、労働者の柔軟な働き方が求められています。子育て世代労働者、介護を担う労働者のワークライフバランスという観点から、企業の人事労務管理に求められるものは複雑で難しいものになっています。いざというときに困らないためにも、今から検討や準備を進めていきましょう。

企業が取るべき対応と労使協定の重要性について解説します。

企業が育児・介護休業法改正に適切に対応しなければなりません。まずは従業員が安心して育児や介護を行える環境を整備するため、社内の制度や運用方法の見直しが求められます。具体的には、育児・介護休業の取得を促進するための施策の検討、年次休暇や勤務形態の柔軟性を持たせる工夫、管理職や従業員への周知・理解も必要でしょう。従業員と企業側の信頼関係を築くためには、透明性のある情報提供が不可欠です。

企業が具体的な対応策を講じる際には、まず育児・介護に関する社内研修を実施することが重要です。全従業員が制度への理解を深めると同時に、制度利用の心理的ハードルを下げる効果があります。育児休業を取得した従業員の事例紹介なども有効です。とくに男性従業員の取得を促すための取り組みを強化することが望ましいでしょう。制度に対する評価を定期的に実施し、従業員からのフィードバックを反映させる仕組みを設けることも、今後の制度改善に寄与します。こうした具体策を講じることで、企業全体の文化も変わり、制度の利用が広がり、育児や介護に対する積極的なサポートが推進されることとなります。

労使協定とは、労働者と企業双方の意見を反映させるための重要な手段です。この協定により、育児や介護を行う労働者のニーズをしっかりと把握することができます。定期的に労使間で意見交換の場を設けることは、信頼関係の醸成に大いに役立ちます。また、労働者が求める具体的な制度改正や柔軟性のある働き方について、双方の合意を得るプロセスは不可欠です。実効性の高い制度として、実際の利用促進につながるでしょう。労使協定を通じた合意形成は、企業文化をよりオープンで柔軟なものにする機会ともなります。

11月22日、育児・介護休業法および次世代法の一部改正に伴う政令案を、労働政策審議会に諮問しました。今回の改正により、法令違反を理由に求人不受理とする対象が拡大されるようです。

改正案では、2025年4月に施行される育児・介護休業法の改正に伴い、違反した事業主の求人を受理しない規定に、新たな対象項目が追加されます。これにより、企業が以下のような違反を犯し、是正が見られない場合、公表後一定期間、ハローワークや職業紹介事業者がその求人を受理しないことが可能となります。

・介護の必要性を申し出た労働者への不利益取り扱いの禁止

・労働者の就業条件に関する意向確認を理由とした不利益取り扱いの禁止

・柔軟な働き方を実現するための措置(時差出勤など)の実施義務

・柔軟な働き方を申し出た労働者への不利益取り扱いの禁止

今回諮問された改正案は、労働政策審議会での議論を経て、政令として確定する見通しです。

現行法でも、求人不受理の対象とされている下記規定は、改正後も適用されます。

・育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇などを申し出た労働者への不利益取り扱いの禁止

・時間外労働や深夜業の制限に関連する申し出を理由とした不利益取り扱いの禁止

・職場でのハラスメント防止に関する事業主の措置義務

これらに違反し、是正勧告に従わず公表された事業主に対しては、求人申請が最大6か月間不受理となります。

制度の背景には、求人管理を通じたコンプライアンスの強化があります。

職業安定法では、職業紹介事業者やハローワークが全ての求人を受理する義務を負う一方で、特定の法令違反を犯した事業主からの求人を拒否できる規定を設けています。これにより、労働者の保護と健全な労働市場の形成をはかっているのです。現行では、労働基準法や最低賃金法に違反した事業主が一定期間求人申請を拒否されるほか、育児・介護休業法に基づく休業や働き方に関する違反も対象となっています。

今回の改正案は、より詳細な規定を追加し、法令違反に対する抑止力を高める目的があります。2025年の施行に向け、企業は改正内容を確認し、自社の労務管理やコンプライアンス体制を見直す必要があるでしょう。

詳細については、厚生労働省の公式サイトにて確認できます。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」