【テンプレート付き】変形労働時間制の導入には労使協定の締結と届出が必須!

36協定が必要なケースも解説

変形労働時間制とは、業務の繁閑に合わせて、労働時間を柔軟に調整する制度です。一般的な「1日8時間・週40時間」という枠組みに捉われることなく、企業の状況や繁忙に合わせて労働時間を配分する仕組みです。

自社に変形労働時間制を導入するには、労使協定の締結が欠かせません。法定労働時間を超えて時間外労働をする場合は、さらに36協定の締結が必要です。

労働基準法を遵守するだけでなく、従業員に自社のルールを明確に伝えるためにも、必要な手続きは必ず行いましょう。今回は、変形労働時間制を導入する際に、労使協定に盛り込むべき内容を解説します。

目次

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

変形労働時間制とは、指定した期間内における労働時間を、柔軟に調整することが可能な制度です。業務の性質や繁閑の度合いにあわせて、以下の種類を導入できます。

| 1ヶ月単位の変形労働時間制 | 1ヶ月以内の一定期間が平均して週40時間以内になるよう、労働時間を配分 |

| 1年単位の変形労働時間制 | 1年以内の一定期間(最低でも1ヶ月以上)を平均して週40時間以内になるよう、労働時間を配分 |

| フレックスタイム制 | 一定の期間(1ヶ月以内)における総労働時間を定めておき、労働者が各日の始業・終業時刻を自分で決定 |

| 1週間単位の非定型的変形労働時間制 | 日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多い小売小売業、旅館、飲食店などの従業員30人未満の小規模事業場で利用できる。1週間の所定労働時間を40時間以内、1日については10時間が上限 |

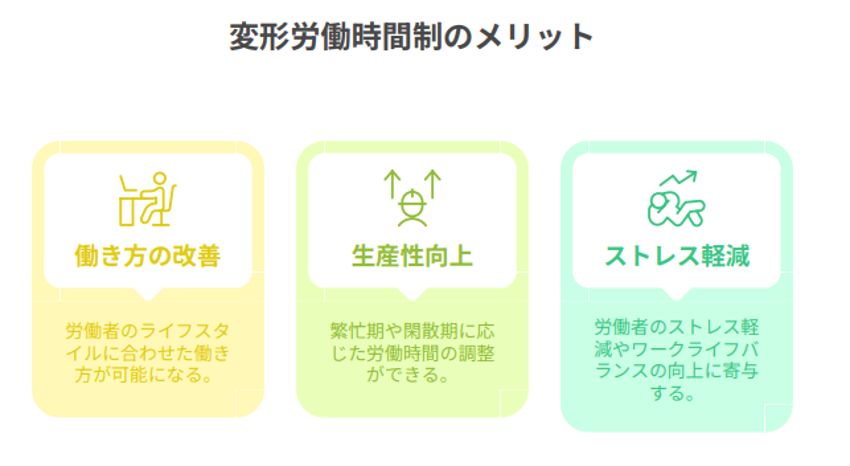

変形労働時間制を導入すると、一定期間を平均して法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えなければ、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができます。

これにより、繁忙期に長時間勤務、閑散期に短時間勤務といった効率的な人員配置が可能です。また、繁忙期の労働時間増加を閑散期の労働時間短縮で相殺し、割増賃金(残業代)の支払いを抑制するメリットも期待できます。

閑散期の労働時間短縮により、休日増加や余暇時間を確保でき、ワークライフバランス向上にも寄与するでしょう。従業員のエンゲージメントが高まれば、生産性の向上にもつながる可能性があります。

変形労働時間制を導入する際に必要な労使協定を確認しましょう。

変形労働時間制を導入する際には、労使協定の締結が必要です。協定では、具体的な対象となる労働者の範囲や、対象となる期間を明確に定めることが大切です。

1年単位の変形労働時間制を導入する際には、労使協定を締結し所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。協定で定めるべき内容は、以下のとおりです。

- 対象となる労働者の範囲

- 変形の対象となる期間

- 変形期間の起算日

- 変形期間中の各日および各週の労働時間

- 特定期間(定める場合)

- 労使協定の有効期限

変形労働時間制の対象となる労働者や、変形の対象となる期間を定めましょう。期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以下であれば、柔軟に設定できます。

対象期間は、1ヶ月以上1年以内の期間内であれば自由に設定して問題ありません。なお、1年単位の変形労働時間制を導入する際には、労使協定の有効期限も1年とするのが一般的です。

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する際には、以下の項目を協定に盛り込みましょう。

- 対象となる労働者の範囲

- 変形の対象となる期間

- 変形期間の起算日

- 変形期間中の各日および各週の労働時間

- 労使協定の有効期限

期間中を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内であれば、労働時間を柔軟に設定して問題ありません。なお、協定の有効期間は3年以内が望ましいとされています。

変形労働時間制における時間外労働と残業代について解説します。

変形労働時間制を導入したときの、時間外労働時間や残業代の計算方法を確認しましょう。

なお、変形労働時間制では「日ごと」「週ごと」「設定された変形期間」にわけて、時間外労働を計算します。

日ごとの時間外労働は、以下のように計算します。

| 変形労働時間で設定した所定労働時間が8時間を超えている | 所定労働時間を超えた時間 |

| 所定労働時間が8時間以内 | 8時間を超えた時間 |

なお、割増率は一般的な時間外労働と同じで、時間外労働・深夜労働ともに25%以上となっています。

週ごとの時間外労働は、以下のように計算します。

| 所定労働時間が40時間を超えている | 所定労働時間を超えた時間 |

| 所定労働時間が40時間以内 | 40時間を超えた時間 |

なお、日ごとの計算で時間外労働として取り扱った時間は除外します。例えば、週ごとの時間外労働が5時間でも、日ごとの時間外労働が1時間ある場合は「5-1=4時間」となります。

設定された変形期間全体で労働時間を計算し、法定労働時間を超えた部分が時間外労働時間に該当します。ただし、「日ごと」「週ごと」の算出された時間外労働に関しては、カウントの重複を避けるため除外しましょう。

法定労働時間の総時間は「暦日数÷7×40時間」となり、月によって変動します。

変形労働時間制でも、休日労働や深夜労働をさせた場合は、労働基準法の内容以上の割増賃金を支払わなければなりません。

例えば、休日労働であれば35%以上、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた分と深夜残業に関しては50%以上の割増率が適用されます。

大矢の経営視点のアドバイス

つまり、変形労働時間制を導入したからといって、残業代の支払いが完全になくなるわけではありません。当然ですが、労働時間の管理をきちんと行う必要があります。

就業規則と労使協定書の役割を確認しましょう。

就業規則は、企業内の秩序を保つための基本的なルールを定める重要な文書です。規則には労働時間・給与・手当・福利厚生・休暇制度や、就業にあたって従業員が守るべき規律などを定めます。

一方で、労使協定書は労使間で結ばれる公式な合意文書です。特定の制度を導入するときや法定基準を適用除外とするとき、使用者と労働者代表の合意によって締結します。

就業規則は職場における一般的なルールを定めている一方で、労使協定は特定の労働条件・制度に限定して効力を持つ点が特徴です。

また、就業規則は事業主が単独で作成できる一方で、労使協定は労使間の合意が必要です。就業規則と労使協定をそれぞれ明確に定めることで、権利を尊重しつつ企業の責任を果たす仕組みが形成され、双方が安心できる職場環境が整えられるのです。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

誤解や労使間のトラブルを未然に防ぐためにも、正確かつ具体的に記載することが大切です。また、一度作成したら終わりではなく、企業の現状や最新の法改正に合わせて定期的に見直しを行い、時代や事業環境に即した内容にしましょう。

導入前に押さえるべきポイントを確認しましょう。

変形労働時間制を導入する際には、いくつか注意すべき点があります。制度の目的や仕組みをしっかり理解し、企業の業務形態に適した形で運用できるよう備えましょう。

不適切に運用すると法的なリスクがあり、従業員との信頼関係が悪化する恐れがあります。

変形労働時間制で残業が発生する可能性がある点は、前述したとおりです。残業時間が発生した場合、所定労働時間と相殺して、繰り下げや繰り上げはできません。

残業が発生したら、きちんと残業代を支払う必要がある点に注意しましょう。

労使協定の届出を怠った状態で変形労働時間制を導入するのは、労働基準法違反です。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があるため、忘れずに労働基準監督署へ届け出ましょう。

労務相談なら社会保険労務士法人とうかいへ

社会保険労務士法人とうかいでは、就業規則や各規程の作成、労務相談を承っております。最新の法令にマッチした就業規則の整備だけでなく、労使の双方が安心して働ける協定作りをサポートいたします。

とうかいは幅広い業種の労務相談を行ってきた経験を活かし、労務トラブルを事前に予防し、働きやすい環境を整えるアドバイスをいたします。離職率を下げて人材定着を促進すれば、企業全体の生産性が向上するでしょう。

実際に、弊社へご依頼いただいたお客様からは、オンライン化の導入や人材確保の支援についてご好評いただいております。福利厚生を充実化させ、安心して働ける環境作りを進めたい場合も、ぜひお気軽にご相談ください。

時期によって業務量に繁閑の差がある場合は、変形労働時間制の導入が有用な選択肢になります。導入の際には、法令に従った正確な手続きが求められるため、就業規則の整備や労使協定の締結と届出を忘れずに行いましょう。

就業規則や労使協定書は、具体的かつ明確に定めることが大切です。労使間で話し合いながら、職場全体の生産性向上や企業の成長に寄与する環境づくりを進めましょう。

自社に合った変形労働時間制の導入でお悩みの方は、社会保険労務士法人とうかいへご相談ください。オンラインファーストのクイックレスポンスを実現しており、貴重な時間を無駄にはしません。

デジタル化を通じた業務簡素化もサポートしており、人事労務に関する幅広いお悩みに対応いたします。無料相談を行っておりますので、興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」