【テンプレート付き】年次有給休暇の時間単位付与とは?

労使協定の書き方や社内の運用について解説

年次有給休暇の時間単位付与は、従業員が1時間単位で柔軟に休暇を取得できる制度です。従業員からすると自分の都合に合わせて柔軟に休暇を取得でき、事業主からすると有給休暇取得率の向上につながるというメリットがあります。

時間単位年休制度を導入するには、労使協定を締結する必要があります。対象者や取得可能な時間数などを具体的に定め、社内の合意形成を図りましょう。

今回は、時間単位の年次有給休暇制度を導入する方法やメリットなどを解説します。従業員の満足度向上やワークライフバランスの充実、企業の生産性向上につなげていきましょう。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

年次有給休暇は、従業員に与えられる権利の一つです。時間単位の年次有給休暇も、一般的な有給休暇と同様に、「従業員が心身の疲労を回復し、リフレッシュする」という趣旨があります。

時間単位の年次有給休暇は、2010年の労働基準法改正により、導入が認められました。実際に導入するには就業規則の改定や労使協定の締結が必要になりますが、労働環境の改善や従業員満足度の向上に寄与する制度として、注目されています。

時間単位の年次有給休暇は、有給休暇を1時間単位で取得できる仕組みです。労使協定を締結し、具体的な取得方法や対象者の範囲、取得可能な時間数などを明確に定めます。

短時間の私用や急な予定へ対応するために、時間単位で休暇を取得できると便利でしょう。つまり、従業員が効率的かつ計画的に有給休暇を活用し、さまざまな事情に対応できる就業環境を整えるために効果的な制度です。

時間単位の年次有給休暇を取得できる上限は、年間で最大5日分です。所定労働時間に5日をかけた時間数が、時間単位で取得できる年次有給休暇の上限となります。

たとえば、1日の所定労働時間が8時間の場合、最大40時間の時間単位の年次有給休暇を取得できます。共働き世帯の増加や親の介護など、家庭の事情で短時間だけ休みを取得したい事情を抱えている従業員にとって、ありがたい制度です。

年次有給休暇は、日単位で取得することが原則です。ただし、従業員が希望して事業主が同意していれば、半日単位の年次有給休暇を不要できます(労使協定は不要)。

新たに時間単位の年次有給休暇を取得した場合でも、半日単位の有給休暇と時間単位の有給休暇は併用できます。

時間単位の年次有給休暇には、労使の双方にメリットとデメリットがあります。従業員の働きやすさを向上させる手段として効果的である一方で、いくつか気をつけるべきデメリットがある点に留意しましょう。

時間単位の年次有給休暇を導入することによる、企業側のメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | ・福利厚生の充実化・労働環境の改善につながり、従業員の満足度が高まる ・従業員のさまざまな「休みたい」というニーズに対応できる ・生産性の向上につながる ・有給休暇取得率が高まり、社会的なイメージがよくなる |

| デメリット | ・有給休暇を管理する手間が増える ・時季変更権が認められるケースは少ない ・導入にあたって労使協定の締結が必要 ・中抜けが発生することがある |

時間単位の年次有給休暇を導入すると、柔軟な働き方の実現につながります。従業員が個々のライフスタイル、仕事と家庭のバランスに応じて休暇を取得しやすくなり、無理なく仕事を続けられれば職場環境が改善するでしょう。

満足度が高まれば離職を防ぐ効果も期待でき、定着率が向上して、業務生産性の維持・向上につながります。従業員の離職を防ぐことは、長期的に採用コストの削減にもつながるでしょう。

デメリットとしては、有給休暇を管理・運用する際の手間が増えることが挙げられます。人事や労務部門の業務負担が増えてしまう点は、デメリットの一つとして押さえておくべきでしょう。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

労働基準法の改正に伴って、2019年4月より年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての従業員について、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。時間単位年休の取得分については、「確実に取得が必要な5日」から差し引くことはできないため、注意しましょう。

時間単位の年次有給休暇を導入することによる、従業員側のメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | ・育児や介護などの事情にあわせて柔軟に休暇を取得できる ・一日単位の有給休暇よりも取得しやすい |

| デメリット | ・業務の進捗に影響が出ないような工夫が必要 |

時間単位の年次有給休暇は、「一日単位や半日単位での休暇は不要」という短時間のニーズに対応できます。急な通院や家族の学校行事への参加、または個人的な用事などに柔軟に対応でき、ワークライフバランスが向上するでしょう。

時間単位であれば業務に与える影響も限定的であるため、家庭と仕事を両立しやすいでしょう。安心して働ける環境はストレスの軽減や家族との貴重な時間確保にもつながり、結果的に心身の健康を維持する助けとなります。

休暇を取得するハードルが下がることで、必要なタイミングで休みやすくなり、仕事への満足度やモチベーションの向上にもつながります。

時間単位年休と関連する制度や法律を確認しましょう。

時間単位年休の制度は、計画的付与や時季変更権とも関連しています。いずれも年次有給休暇に関する大切なルールであるため、時間単位年休と他の制度との兼ね合いを確認しましょう。

時間単位年休は、計画的付与の対象にはなりません。

計画的付与制度とは、企業が従業員に対して、休暇を計画的に取得させるための仕組みです。従業員の有給休暇の内、年5日を除く部分について事業主が指定できますが、時間単位年休に関しては計画的付与の対象外です。

時季変更権とは、従業員が申請した有給休暇について、企業の都合により変更できる権利です。

時間単位年休に対しても時季変更権が認められますが、実際に変更が認められるケースは稀です。短時間の休暇は事業運営への影響が小さいと考えられるため、実務上、時季変更できないと考えたほうがよいでしょう。

また、日単位(半日単位)での請求を時間単位に変えることや、時間単位での請求を日単位(半日単位)に変えることもできません。

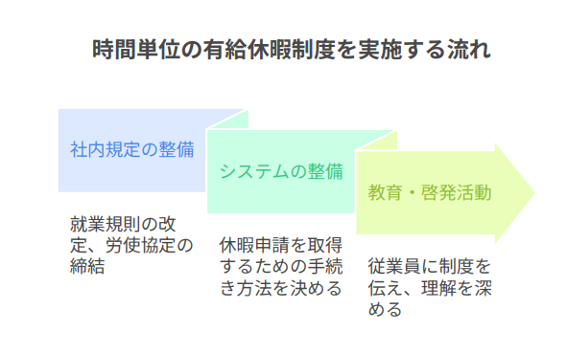

時間単位の年次有給休暇を導入する際には、就業規則への記載と労使協定の締結が必要です。

制度の対象者や取得できる日数、取得する際の手順などを明文化しましょう。具体的に、規則や協定内に盛り込むべき内容を解説します。

労使協定とは、労使間で話し合って決めた内容を明文化したものです。働く際のルールともいえるため、丁寧に話し合ったうえで協定を締結しましょう。

時間単位の有給休暇を取得できる従業員は、自社の事情に合わせて決められます。ただし、一部の従業員を対象外とするルールは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。

対象外にする従業員がいる場合は、対象外とする理由を明記しなければなりません。また、「育児を行う従業員」のように、取得目的によって対象範囲を定めることは認められていません。

時間単位の年次有給休暇を取得できる日数は、1年のうち5日以内の範囲で定めます。

時間単位年休は1時間を最小単位としているため、分単位での取得はできません。

ただし、所定労働時間が7時間30分や7時間45分のときは、時間単位で有給休暇を取得すると端数が生じてしまいます。

この場合、端数分を切り上げて有給休暇を管理しましょう。例えば、所定労働時間が7時間30分の場合、「8時間分の有給休暇=1日分」となります。

時間単位年次有給休暇を導入した際には、就業規則の改定が求められます。既存の就業規則に追記する形で対応しましょう。

就業規則は労働条件や職場内のルールを明文化したもので、労使間や職場内のトラブルを防ぐために欠かせません。新しく休暇制度を導入したときは、必ず最新の状態にアップデートしましょう。

運用ルールとは、休暇を申請するときの流れや手順です。取得するとき「誰に申請すればよいのか」「どのように申請すればよいのか」を明確に定めましょう。

早退や遅刻があったとき、その時間分を時間単位の有給休暇に振り替えるかどうかは、企業によって異なります。

大前提として、有給休暇は従業員の申請に基づきます。就業規則や労使協定で振り替えを認める場合でも、従業員から申請がないにもかかわらず、事業主側が自動で振り替えることは認められません。

時間単位年休における賃金の取り扱いを確認しましょう。

従業員が時間単位の年次有給休暇を取得した場合は、時間単位の賃金に換算します。具体的に、どのような賃金の取り扱いになるのか確認しましょう。

時間単位年休1時間あたりの賃金額は、以下のいずれかによる賃金を時間給に換算して決定します。

● 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

● 労働基準法に基づく平均賃金

● 標準報酬日額

例えば、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」に基づいて計算してみましょう。1日あたりの賃金額が20,000円で1日の所定労働時間が8時間の場合、時間給は2,500円です。

当該従業員が3時間の年次有給休暇を取得した場合、有給休暇の部分に相当する賃金は7,500円となります。

なお、時間給に換算する金額のベースは、就業規則や労使協定で定める必要があります。計算方法やルールを社内で明確に定義しておきましょう。

時間単位年休を取得した日や週に関して、所定労働時間を超えた労働が行われる可能性があります。労働基準法の規定により、労働時間が1日8時間・1週40時間を超えたとき、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

ただし、実労働時間が1日8時間・1週40時間以内の場合、割増賃金を支払う必要はありません。例えば、午前中に3時間の時間休を取得し、その日に2時間の残業をした場合、実労働時間は8時間以内に収まっています。

この場合、2時間残業した部分に関しては、通常の賃金を支払えば足ります。

時間休を取得した日に残業が発生したときの賃金計算のルールに関しても、労使協定や就業規則において定めておきましょう。

フレックスタイム制を導入している企業でも、有給休暇は付与する必要があります。時間単位の年次有給休暇を取得した場合、当該時間を期間中の総労働時間に充当すれば問題ありません。

ただし、実労働時間が定められている総労働時間に足りていないとき、不足分を解消するために有給休暇を取得させることは認められていません。

社内での運用と管理方法を解説します。

時間単位の年次有給休暇を効果的に社内で運用するためには、従業員に周知することと、休暇の取得状況をしっかりと管理することが大切です。

時間単位の有給休暇は、事業主側にとって管理が煩雑になるデメリットがあります。

しかし、従業員の権利を守るためにも、取得状況をきちんと記録・管理しなければなりません。

有給休暇の残日数や残時間を自動集計してくれる勤怠管理システムを活用したり、専門家である社会保険労務士にアウトソーシングしたりすると、事業主の負担を軽減できます。

社内でのコミュニケーションは、時間単位の年次有給休暇を円滑に運用するために欠かせません。従業員に有給休暇の制度を正しく理解してもらうだけでなく、利用しやすくするためにも、説明会や研修を実施することが効果的です。

取得方法や賃金の計算方法などの質問を受けたら、従業員が抱えている不安や疑問を素早く解消することが大切です。

就業規則や労使協定をいつでも閲覧できる形にするだけでなく、社内ニュースレターやイントラネットを活用して情報発信を行うことで、円滑な運用につなげられるでしょう。

時間単位の年次有給休暇を導入すると、従業員はさまざまな事情に応じて休暇を取得できます。ライフスタイルに合わせた休暇取得を可能にすることで、働きやすい環境作りを進められ、従業員満足度が高まるでしょう。

育児や介護など家庭の事情を抱えている方にとって、時間単位で休暇を取得できれば、家庭と仕事を両立しやすくなります。

企業側にとっても、従業員の生産性向上や、職場環境の改善による人材確保・人材定着などのメリットが期待できます。労使協定の締結を通じて従業員とコミュニケーションを取りながら、自社の魅力を高めていきましょう。

時間単位の有給休暇制度を導入する方法や、制度の導入に伴う就業規則の改定などでお困りの方は、社会保険労務士法人とうかいへご相談ください。

人事労務の専門家が、従業員が安心して働ける環境を整えるためのアドバイス、オーダーメイドで実効性の高い就業規則作りをサポートいたします。

鶴見の経営視点のアドバイス

企業を成長させるためには、ルール作りだけでなく働きやすい環境作りが欠かせません。弊社では、担当者が素早く対応できる体制を整えておりますので、いつでもお気軽にご相談いただけます。最新の法改正への対応も万全ですので、ご安心ください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」