2025年1月20日スタート!マイナポータルで離職票の受け取りが可能に

2025年1月20日から、マイナポータル経由して離職票を直接受け取ることができる新しい制度が始まります。この制度の導入により、退職後のスムーズな書類受領が可能になり、求職者給付の手続きを迅速に進めることができるようになります。離職票の発行がスムーズになれば、求職活動を迅速に行えるため、退職者にとっては大きなメリットとなるでしょう。

また、企業側も離職票を早急に送付するプレッシャーから解放され、業務効率の改善が期待されます。

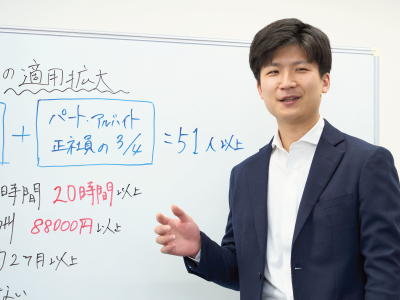

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

雇用保険における離職票の電子交付とは?詳しく解説します。

企業では、従業員が会社を退職したとき、加入している雇用保険の資格喪失にあたって、離職証明書および離職票の手続きを行うことになります。この離職票は、退職した人が、ハローワークで求職者給付の受給手続きをする際に必要な重要な書類です。従来、離職票はハローワークを経由して発行され、企業が退職した人に送付する流れでした。

この一連のプロセスでは、ハローワークで発行された離職票を、一旦、会社で受け取り、その後退職者に送付することで、書類の受け取りに時間がかかることが課題でした。しかし、2025年からはこの流れが変わり、離職票が電子的に交付される仕組みが導入されます。これにより、離職者は離職票が送られてくるのをじりじりと待つ必要がなく、必要な書類を迅速に入手できるようになります。この電子交付の仕組みは、離職者にとっても企業にとっても新たな利便性を提供することが期待されています。

小栗の経営視点のアドバイス

最近は、ビジネスシーンでクラウドサービスを利用する企業が非常に多くなっています。社労士事務所も例外ではありません。依頼の際には、利用するアプリケーションのセキュリティリスクも確認することをおすすめします。多くのSaaSサービスの事業者は、SLA(Service Level Agreement)を明示していることが多いので、自社の情報セキュリティ方針に合致するかの観点での確認も必要でしょう。

離職票をマイナポータルで受け取るために必要な条件を解説します。

離職者がマイナポータルを通じて、直接、離職票を受け取るためには、いくつかの条件があります。

マイナポータルで離職票を迅速に受け取るためには、会社が離職者(雇用保険被保険者)のマイナンバーをハローワークに事前に登録しておくことが必要です。この登録がなければ、雇用保険の加入や離職手続きが正確に連携されないため、離職票の交付ができません。

通常、ハローワークで雇用保険の手続きを行う際には、マイナンバーの届出が義務付けられています。万が一、登録されていない場合は、必要な手続きを迅速に行うことが求められ、時間を要することもありますので、注意が必要です。

鶴見の経営視点のアドバイス

いよいよ離職票が直接受け取れるようになります。人事労務担当者にとっては、やっと電子化、直接受け取りができるようになった感があるのではないでしょうか。退職者から「離職票はまだ送ってもらえないのか」というプレッシャーからも解放されます。

条件を満たしているかしっかり確認しましょう。

離職者がマイナポータル経由で離職票を受け取るためには、マイナンバーカードを取得していることが不可欠です。マイナンバーカードは、個人の情報を安全に管理するためのものであり、支給される書類をオンラインで受け取るために必須となります。

加えて、マイナポータルの利用申請を行わなければなりません。マイナポータル利用手続きが済むことで、必要なサービスを利用できるようになります。会社の退職が決まったら、予めマイナンバーカードの取得や、マイナポータルの利用手続きを進めておくとよいでしょう。2025年からの新しい制度では、準備が整っていれば、離職票をすぐに受け取ることができるため、事前に計画を立てて行動することが大切です。

離職票をマイナポータルで受け取るためには、会社(事業主)が、退職者の雇用保険の離職手続きを電子申請で行う必要があります。会社が電子申請にて手続きを行わなければ、離職者もマイナポータルで受け取ることができません。電子申請以外の手段で離職の手続きがされた場合には、従来通りの手続きで書類を受け取ることになり、従来同様、離職票の取得に時間がかかることになります。

会社側も、電子申請で行うことにより、業務の効率化を図ることが期待されています。従来の紙の手続きではなく、デジタルでの対応が進むことで、必要な書類が迅速に処理され、離職者が必要とする場面でスピーディーに対応できる環境が整えられます。

鶴見の経営視点のアドバイス

マイナポータルを利用しなければ直接離職票を受け取ることができません。離職者がマイナポータルの手続きをすることになりますが、正しく理解して使いこなせなければ、かえって面倒な作業も増えてしまいます。予め、退職者にわかりやすい手順書などを用意して、迅速に手続きができるよう周知することをおすすめします。

2025年からの変更で期待されるメリットを見ていきましょう。

2025年から始まるマイナポータルを通じた離職票の直接交付。この新制度により、離職者は、必要な書類を迅速に受け取ることができるため、求職者給付の手続きを早く進められるようになります。従来のプロセスでは、離職票は企業を経由してハローワークから発行されていました。この手続きには、相当な時間がかかることも多く、求職者給付の受給を急いでいる退職者には不安をもたらす要因となっていました。しかし、マイナポータルを利用することで、この煩わしい手続きが大幅に簡素化され、直接的に離職票を受け取れる仕組みが整います。

企業側にとっても、この変更はメリットがあります。離職票の発送や手続きにかかる負担が減少し、業務効率が向上します。このように、離職票の電子交付制度は、離職者にも事業主にも多大な恩恵をもたらすことが期待されています。

セキュリティに関連する具体的な対策を見ていきましょう。

マイナンバーカードと雇用保険の活用が進むことで、情報の流れが一層スムーズになります。マイナンバーを用いて、個人の雇用情報や退職関連のデータが一元管理されるため、手続きの迅速化が期待されています。電子申請を通じて、雇用保険の手続きをオンラインで簡単に行うことが可能になり、これまで必要だった書類のやり取りや郵送が不要になります。

また、退職者はマイナンバーカードを持っていることで、行政手続きをより簡単に行えます。必要な情報がデジタル化されているため、書類を持ち歩く負担が減り、スムージーな手続きが実現します。このように、マイナンバーカードと雇用保険の連携によって、従来の手続きにはない新しい利便性が生まれつつあります。

電子申請を活用することで効率化を進める方法を見ていきましょう。

電子申請の活用により、業務全体の効率化が図られるようになります。とくに、雇用保険に関連する手続きでは、従来の紙ベースの申請を改めることで、処理時間を大幅に短縮できます。電子的に情報を送信することで、書類の郵送や手渡しにかかる時間が削減され、煩雑な事務作業も軽減されます。

さらに、電子申請には情報の蓄積と管理が容易という利点もあります。従業員の情報がデジタルデータとして一元管理されるため、必要な情報を迅速に検索・確認できるようになります。これにより、情報の取り忘れや誤送信のリスクも減り、トラブルが発生することも少なくなるでしょう。

加えて、各種手続きや申請がオンラインで完結するようになることで、職場の業務フローもスムーズになります。特に忙しい時期には、手続きの迅速さが生産性の向上に直結します。従業員がより本来の業務に集中しやすくなる環境を整えます。このように、電子申請の活用は単なる手続きの簡略化に留まらず、職場の効率化に貢献することが期待されています。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」