労働基準法改正で14日以上連続勤務が違法に!?

副業・割増賃金も見直しへ

2026年から、14日以上の連続勤務禁止が労働基準法に盛り込まれる予定です。この改正は、労働者の健康を守り、過労死や過労自殺を防ぐことを目的としています。

実際に改正されると、業務の見直しを迫られる企業も出てくるでしょう。従業員の健康を守るのはもちろん、法律を遵守するためにも、具体的な改正内容を知っておきましょう。

今回は、労働基準法改正で14日以上連続勤務が違法になる背景や、副業に係る割増賃金の仕組みを見直す内容などを解説します。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

福利厚生の基本知識をわかりやすく解説します。

労働基準法は、労働者の基本的な権利を保障するための法律です。労働時間や賃金、休暇などの最低基準が定められており、労働環境の改善を目的としています。

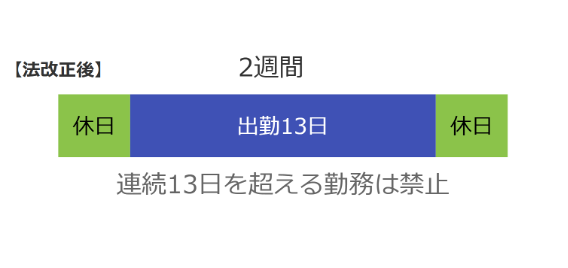

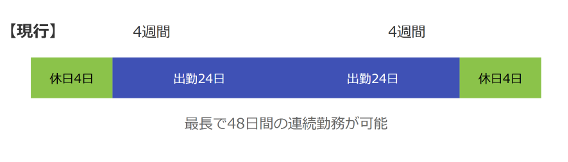

現行法では、労働基準法35条において「使用者は労働者に少なくとも週1回の休日を与えること」「ただし、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば足りる」と規定されています。

理論上は、4週間の最初の4日と次の4週間の最後の4日を休日とすれば、間の48日間を連続勤務させることが可能です。さらに、36協定を締結していれば休日労働も可能となるため、さらに連続勤務日が長くなる可能性もあり得るのです。

当然、連続勤務日が継続するほど労働者の負担は重くなります。心身の健康を損ねてしまい、労災事故が発生するリスク高めてしまうでしょう。

近年では、働き方改革の推進に伴い労働基準法の改正が進められています。働き方の多様化や、企業が労働者の健康管理に責任を持つ必要性が高まっており、官民を挙げて働きやすい環境を整備する動きが進んでいます。

そこで、厚生労働省の労働基準関係法制研究会が「14日以上の連続勤務を制限する」旨の報告書を提出しました。実際に法改正が2026年に行われ、施行される予定です。

鶴見の経営視点のアドバイス

過去には連続勤務の長期化によって、重大な過労死や健康被害が数多く報告されてきました。労働者の権利保護と健康維持を目的とした法改正の必要性が高まり、労働環境を改善する方向へ舵が切られました。

福利厚生を充実させるためのポイントを見ていきましょう。

割増賃金と副業の問題は、働き方改革の一環として注目されています。時間外労働に対して支払われる割増賃金基準の改定や、副業に関する労働時間の把握について、改正が行われる可能性があります。

割増賃金とは、時間外・休日・深夜労働に対する労働者への補償であり、使用者への経済的負担による過度な労働の抑制が主眼です。

報告書では、割増賃金が長時間労働を誘発するインセンティブとなる可能性が指摘されています。また、人手不足を理由に労働条件が向上している環境下においては、割増賃金への依存度が低下する可能性について提言されています。

具体的な改正内容については言及されていないものの、今後は割増賃金のルールについてもメスが加えられる可能性が考えられるでしょう。

昨今は副業や兼業を行う労働者が増えています。そこで、副業・兼業の場合の割増賃金や労働時間の把握に関しても提言がされています。

現行制度においては、複数の事業主の下での労働時間を通算して、割増賃金を計算する必要があります。労働契約の締結順や所定外労働の発生順に基づく計算、もしくは事前設定した労働時間範囲内で管理しなければなりません。

現行制度の課題として、複雑な労働時間管理が必要で企業と労働者双方に大きな負担となっており、企業による副業・兼業の許可を躊躇させる要因となっている可能性が指摘されています。

そこで、健康確保のための労働時間通算は維持しつつも、割増賃金計算のための通算は不要とする方向で検討しています。

今後は労働者の健康確保のために労働時間を把握する方法を整理したり、長時間労働となった場合の使用者の責任関係を明確化したりする枠組みについて、議論される予定です。

福利厚生を充実させるためのポイントを見ていきましょう。

実際に労働基準法が改正されると、企業にさまざまな影響が及ぶでしょう。労働時間を適切に管理するのはもちろん、連続勤務日数を抑えるための取り組みが求められます。

人材確保や人材定着の取り組みはもちろん、省人化やDX化を本格的に検討する必要性が出てくるでしょう。

14日以上の連続勤務を禁止する法改正が施行されたら、今まで以上に労務管理体制を強化しなければなりません。

各部署に労働時間管理の責任者を配置したり、衛生委員会を実効的に運営したり、労働時間を正確に確保しましょう。

あわせて、休日取得状況の確認や有給休暇取得状況の確認も効果的です。やむを得ず長時間労働になったしまったときに備えて、メンタルヘルスチェックの定期的な実施も効果的でしょう。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

現在の職場環境に関する課題を客観的に知りたい場合は、専門家である社会保険労務士に相談するのも一つの手段です。

企業には、副業や兼業を積極的に容認する姿勢が求められます。労働時間を削減する方向性がトレンドになっているため、従業員からすると手取り時間が増える一方で、実質的な収入減に見舞われます。

空いた時間を有効活用するのはもちろん、収入減を補うために、副業や兼業をする従業員が出てくる可能性は大いに考えられるでしょう。

事業主としても、従業員が副業を行うことで多様な知識やスキルを身につけられ、本業にもよい影響を与えるメリットが期待できます。能力開発につながり、新たなアイデアや知見を得られる機会が増えることで、自社の利益増加に繋がる可能性も考えられるでしょう。

関連記事:「手取り時間とは?」東京都が「社員の余暇時間を増やす中小企業」に最大230万円の奨励金を支給

日本ではまだあまりなじみがありませんが、欧州では「つながらない権利」が提唱されています。「つながらない権利」とは、労働時間外は仕事とのつながりを絶てる権利です。

本来であれば、労働時間外に使用者が労働者の私生活に介入する権利はありません。しかし、実際には突発的な対応や顧客要求により、私生活への業務介入が発生しています。

今後は日本でも「つながらない権利」が法制化される可能性を鑑みて、労働者のつながらない権利を尊重する姿勢が求められるでしょう。

労働基準法の改正が行われると、企業は法規制を順守するための社内規定を整備しなければなりません。現在の就業規則や各種規程が法律に抵触してしまっている場合は、速やかに見直し・再構築が求められます。

具体的には、労働時間や休暇取得に関する規程を改訂し、従業員に周知を徹底することが欠かせません。昨今は生産労働人口が減少している中で、「求職者から選ばれるための取り組み」を行う重要性が高まっています。

高谷の経営視点のアドバイス

求職者から選ばれるためには、法令に準拠した適切な管理体制を確立し、コンプライアンスを徹底するのが大前提です。自社で事務的な負担に対応できない場合は、社会保険労務士にアウトソーシングするとよいでしょう。

労働基準法が改正されると、企業や従業員に多くの変化をもたらすでしょう。連続勤務の上限設定や労務管理の強化、副業の促進など、さまざまな変化が起こると考えられます。

企業からすると、今後も労働環境の改善に向けた取り組みは避けられません。従業員の健康維持やメンタルヘルスの向上を図り、安心して働ける環境整備を進めていきましょう。

法改正に伴い、内部規程の見直しや運用の整備が発生すると考えられます。自社の規程を見直すときはさまざまな手間と負担が発生するため、社会保険労務士へのアウトソーシングを検討してみてください。

社会保険労務士法人とうかいはオンラインで全国対応しており、チャットとZOOMでスムーズにコミュニケーションが取れる強みがあります。とうかいでは、経営者・従業員・社会の3者の視点をもとに、就業規則や各種規程を作成・改訂いたします。

高谷の経営視点のアドバイス

規程の見直しや改定だけでなく、給与計算や社会保険手続きのアウトソーシングも承っております。生産性のある業務に多くのリソースを割くためにも、ぜひアウトソーシングをご検討ください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」