マイナンバーカード と運転免許証が一体化!

マイナ免許証2025年3月24日開始決定

2025年3月24日から「マイナ免許証」への一体化がスタートします。マイナンバーカードに運転免許証の情報を記録することで「マイナ免許証」として利用できるようになります。マイナ免許証の導入スタートに合わせて、業務上で車を利用する企業、マイカー通勤を許可している企業など、マイナ免許証への理解や対応が必要な場面があるかもしれません。

今後、徐々にマイナ免許証を利用する人も増えていくことが想定されますので、マイナ免許証の基礎知識、従業員のマイナ免許証への対応について解説します。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

運転免許証とマイナンバーカードの一体化について詳しく解説します。

運転免許証とマイナンバーカードの一体化、いわゆるマイナ免許証は、行政手続きの利便性向上を目的とした新たな取り組みです。この制度は、運転免許証に関する情報をマイナンバーカードと紐づけることで、「マイナ免許証」として利用できるものです。マイナンバーカードのICチップに免許証の詳細情報が記録され、運転者が自身の免許情報に簡単にアクセスできる仕組みです。この一体化により、複数のカードを持ち歩く必要がなくなり、日常生活や行政サービスの利便性がさらに向上することが期待されています。

マイナ免許証の対象者には、従来の運転免許証を持っているすべての方が含まれます。マイナ免許証の取得を希望する場合は、現行の免許証を返納する必要はなく、新たに取得することが可能です。一体化に必要な手続きでは、マイナンバーカードと運転免許証と紐付けを行います。ただし、手続きは予約制が導入され、利用者がスムーズに手続きできるよう配慮されています。マイナンバーカードと運転免許証を一体化させることで、より効率的で便利な運用が可能となることを目指しています。

運転免許証とマイナンバーカードの一体化は、2025年3月24日から正式に開始される予定です。マイナンバーカードに運転免許情報が記録された新しい形態の免許証が利用可能になります。多くの人々が注目していますが、手続きの詳細は後日警視庁ホームページで案内される予定です。マイナ免許証の利用を検討している方は、事前に提供される情報を確認し、スムーズに新制度を利用できるよう準備を整えることが重要です。

一体化によるメリットを見ていきましょう。

運転免許証とマイナンバーカードの一体化には、多くのメリットが期待されています。メリットとして最も注目されるのが手続きの簡略化です。ワンストップサービスにより、免許に関わる必要な情報が自動的に更新される仕組みが導入されるため、手続きの負担が減り、利便性が向上します。

住所変更や各種手続きの簡略化が大きなメリットとしてあげられます。例えば、これまで本籍や住所、氏名などの変更手続きに際しては、警察署への届出が必要でしたが、一体化されたマイナ免許証を取得することで、自治体での手続きを一度行うだけで済むようになります。従来のように運転免許証の住所変更手続きで警察署へ出向く必要があった場合と比べると、マイナ免許証を活用することで自治体への届け出だけで手続きが完結する仕組みは画期的です。窓口に出向く必要がなくなるため、時間の節約にもつながります。特に忙しい日々を送る方々にとって、これらの変更は効率的な生活を支援する重要な要素となるでしょう。この変更により、手続きの際の煩わしさが大幅に軽減され、運転者の日常生活の負担が確実に減ることが期待されています。

オンライン講習が利用できるようになる点も、この一体化による大きな利点の一つです。従来の運転免許更新の際には、警察署や免許センターに足を運んで講習を受ける必要がありました。マイナ免許証を利用することで、講習区分が優良運転者または一般運転者など特定の条件を満たす方は、スマホやパソコンなどオンラインで講習を受講できるようになります。講習の受講にかかる時間や移動時間が大幅に短縮されるため、忙しい日常の中でも自身の空き時間に合わせて柔軟に学ぶことが可能です。このような利便性は、特にスケジュールがタイトな方にとって非常に役立つ仕組みといえるでしょう。ただし、講習自体はオンラインで可能であっても、更新手続きは警察署や免許センターにて行うことになります。

手数料や更新手続きの効率化は、マイナ免許証が提供する魅力の一つです。マイナ免許証の取得手数料は、従来の運転免許証の場合2,500円と比べ、2,100円と抑えられており、経済的な負担を軽減できます。

さらに、更新手続きにおいても、大幅な効率化が期待されており、これまで発生していた待ち時間や面倒な手間を最小限に抑えることが可能です。手数料の節約と併せて、こうした利便性の向上を通じて、利用者はストレスを感じることなく、快適に運転免許証を維持できる環境が整っています。

高谷の経営視点のアドバイス

運転免許証とマイナンバーカードの一体化がスタートします。更新時期を迎える人については、利用するかどうか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。マイナ免許証は、券面に運転免許情報が記載されるわけではないので、不便なのではないかと不安に感じる方もいるようです。ただ、一体化スタートに伴って、運転免許証は「①現行の運転免許証のみ」「②マイナ免許証のみ」「③現行の運転免許証とマイナ免許証の両方を持つ」という選択肢がありますので、自分の都合のよい免許証を選ぶとよいでしょう。

一体化に関する手続き方法と注意点を確認しましょう。

運転免許証とマイナンバーカードの一体化の手続きを希望する場合、事前予約を行ったうえで、免許センターや警察署に出向くことになります。予約を行うことで混雑を回避するだけでなく、スムーズに処理が進められます。手続きにおいては、提出する書類を事前にしっかり確認することで、処理が遅れることを防ぎます。

一体化を進める際には、申請に必要な書類をしっかりと確認しておきましょう。基本的には運転免許証とマイナンバーカードが必須ですが、申請内容や状況によっては、追加の身分証明書や住所証明書を求められる場合もあります。事前の確認を怠ると手続きがスムーズに進まない可能性があるため、注意が必要です。

手続きの具体的な流れとしては、オンラインまたは窓口でマイナ免許証申請の予約を行い、指定された日時に必要書類を持参して来場します。具体的には、現行の運転免許証、マイナンバーカード、そしてマイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードを準備してください。各自治体で必要な書類の詳細や申請手順が異なることがあるため、公式ウェブサイトや窓口にて最新の情報を確認しておくことが推奨されます。適切な準備を行うことで、円滑な申請手続きを進められるでしょう。

マイナ免許証を紛失した場合は、迅速な対応が求められます。まず、紛失に気付いたら速やかに警察に紛失届を提出しましょう。この際、手続きをスムーズに進めるために必要な身分証明書や情報を準備しておくことが重要です。また、マイナンバーカードやマイナ免許証の紛失に伴い、カードが不正に使用されるリスクも考えられるため、状況に応じてクレジットカードや銀行口座の管理状況を見直すことが必要です。不正利用を防ぐために早めの対応を心掛けましょう。カード紛失が発生しても事前に備えておくことで、トラブルの影響を最小限に抑えることが可能です。例えば、重要な情報を控えておいたり、利用停止の連絡先を把握しておくことで、その後の対応が円滑になります。いざという時に冷静に状況に対処できるよう、平常時からの準備が大切です。さらに、再発行手続きの際には指定された必要書類を揃えて窓口を訪れる必要があります。紛失時の手続きに遅れが出ると、日常生活や業務での支障を招く可能性があるため、素早い対応を心掛けましょう。

また、海外で運転を計画している場合は、事前の準備が不可欠です。一部の国では、日本で発行された従来の運転免許証または国際運転免許証が求められることがあり、マイナ免許証のみでは運転が認められない場合があります。旅行先の運転規則や必要な書類について事前にしっかりと確認し、それに応じて対応することで、現地での紛失やトラブルを回避することができます。特に長期滞在やレンタカー利用を考えている場合には、追加書類の準備が重要です。

海外での突発的な紛失トラブルを防ぐために、有用な書類のコピーを持参したり、デジタル形式で安全に保管することも必要です。事前の確認と対応が、安心して海外での旅を楽しむ鍵となります。

マイナンバーカードや運転免許証の情報に変更が発生した場合も、変更内容に応じて、必要となる書類をあらかじめ確認し、忘れずに用意しましょう。運転免許証に関連する書類やマイナンバーカードを準備し、それらを持参して指定された窓口で手続きを行います。事前準備をしっかり行えば、手続きがスムーズに進むだけでなく、余計な手間を省くことができます。

一体化後の運転免許証であるマイナ免許証は、業務や日常生活において非常に便利な機能を提供します。特に、手続きの一元化により、各種の更新や情報変更が大幅に簡略化され、オンラインでの講習受講も可能になることで、時間の節約につながります。また、免許証の読み取り機能が搭載されているため、自治体や各種サービスでの利用がスムーズに行えるのも特徴です。

ただし、マイナ免許証にはいくつかの注意点があります。マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期間は異なりますので、有効期間切れに注意が必要です。定期的に有効期限を確認し、更新手続きを忘れないようにしましょう。さらに、運転中にはマイナ免許証の提示が求められる場面があるため、運転者本人が確実に携帯している必要があります。マイナ免許証を携帯することで、いざという時にも速やかに提示でき、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

警察庁が発表した内容と対応について見ていきましょう。

警察庁は、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を推進する方針を発表しました。今回の取り組みは日本のデジタル化を加速させる施策の一環として実施され、マイナンバーカードに運転免許証の情報を統合することで、運転免許に関する手続きの効率化と一元化が図られます。これにより、手続きの簡略化や情報伝達の迅速化を実現し、より利便性の高い社会の構築を目指しています。

警察庁の発表によれば、マイナンバーカードと運転免許証の一体化は多くのメリットが強調されています。行政手続きのデジタル化が進む現代において、運転免許証の情報管理を効率化する必要性が背景にあるでしょう。一体化により、従来の手続きの効率化、所要時間の短縮だけでなく、情報の一元管理によって、ミスや手続きの重複防止も実現できるとされています。警察庁の取り組みは、これらを可能にする仕組みを構築するための一環として進められています。運転歴や条件が容易に確認できるようになることで、道路交通行政の効率化や安全性の向上といった社会的なメリットが期待されています。

一体化施行に向けて、多角的な取り組みが進められています。一体化スタートに向け、広範な制度の周知活動を展開し、利用者から寄せられる多様なフィードバックを丁寧に分析することで、制度の継続的な改善に役立てていくことでしょう。加えて、新たなシステムに必要な最先端技術の導入を計画的に進め、利用者がスムーズに移行できるよう細部にわたる準備がされています。さらに、オンライン講習や更新手続きを円滑化するために、システムの使いやすさにも重点を置いており、これによって利用者のストレスを軽減することを目指しています。

マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する質問が多く寄せられています。

まず、「マイナ免許証を取得する際の手続きはどうなるのか?」ですが、マイナ免許証の取得は、事前予約のうえで手続きが必要です。必要書類をそろえ、指定された窓口で手続きを行います。運転免許証が現在のものであれば、新たにマイナ免許証を持つ選択肢も用意されています。

次に、「一体化の施行後、運転免許はどう利用すればよいのか?」という問い合わせもあります。一体化後は、マイナ免許証を持っていれば、運転の際に利用できますが、従来の運転免許証も引き続き有効です。選択肢として、どちらを持つかは個人の判断に委ねられます。

また、「オンライン講習はどのように受けるのか?」との質問も多くあります。マイナンバーカードと運転免許の一体化により、優良運転者や一般運転者についてはオンライン講習が可能です。オンラインの講習システムにアクセスし、指定された時間内に受講することになります。他にも、「マイナ免許証を紛失した場合、どのように対応すればよいか?」という心配も見受けられます。紛失した場合は、すぐに警察に届け出を行い、その後必要書類を揃え、再発行の手続きを進めることが重要です。

このように、マイナンバーカードと運転免許証の一体化についての疑問には、具体的かつ具体的な回答が必要です。多くの方が同様の課題を抱えているため、情報をしっかりと理解し、対応策を準備しておくことが大切です。

鶴見の経営視点のアドバイス

2025年3月24日からスタートするマイナ免許証。企業の人事担当者も事前の準備が必要となるケースもありますので、注意しましょう。なぜなら仕事で車を利用する、マイカー通勤を許可しているといった企業の場合、従業員の運転免許証の確認のため、運転免許証のコピーを提出させているケースが多いのではないでしょうか。今回のマイナ免許証の利用がスタートすれば、従業員のマイナ免許証切り替えが進んでいくことになります。ただ、マイナ免許証は、券面に運転免許情報などは記載されませんので、マイナ免許証のみの従業員については、運転免許情報の確認が難しくなります。そこで、企業として従業員の運転免許情報の確認のため、従業員が運転免許を更新する際には現行の運転免許証の手続きを行ってもらうなどの対応が必要かもしれませんので、注意しましょう。

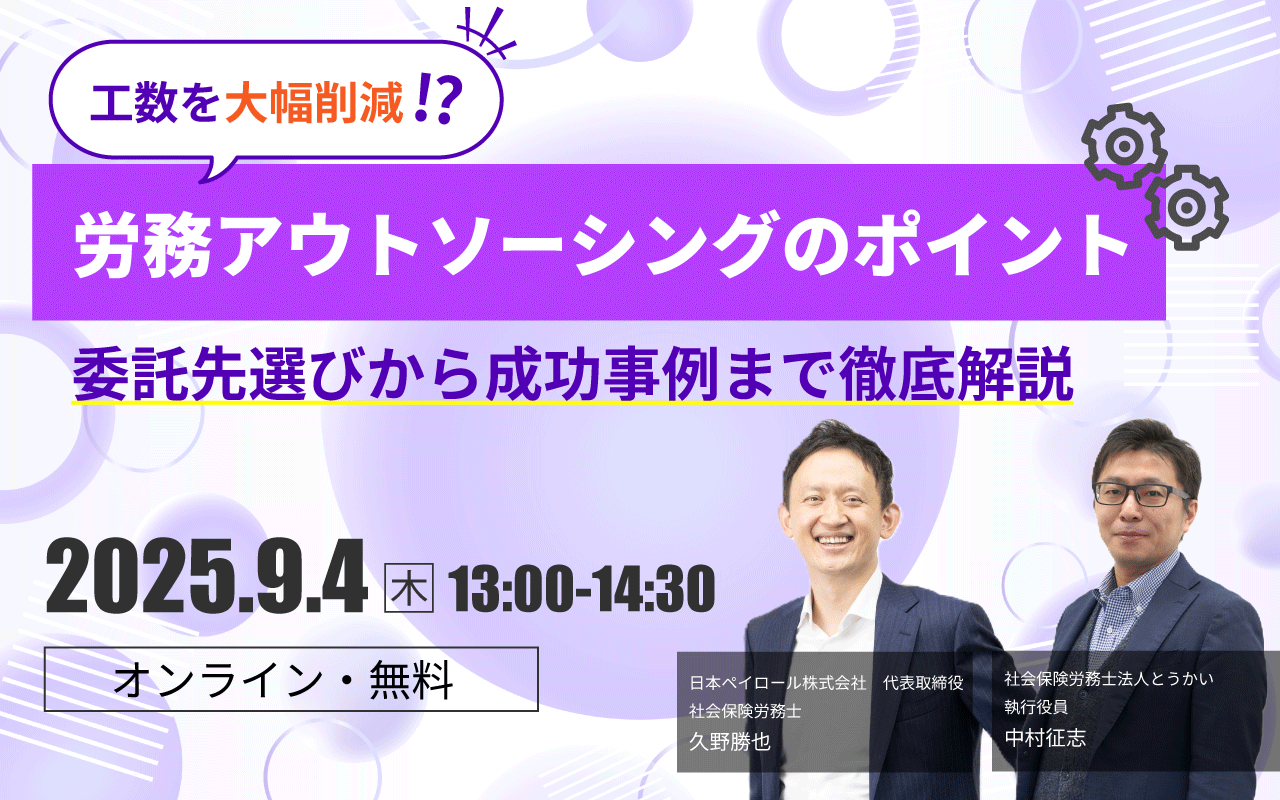

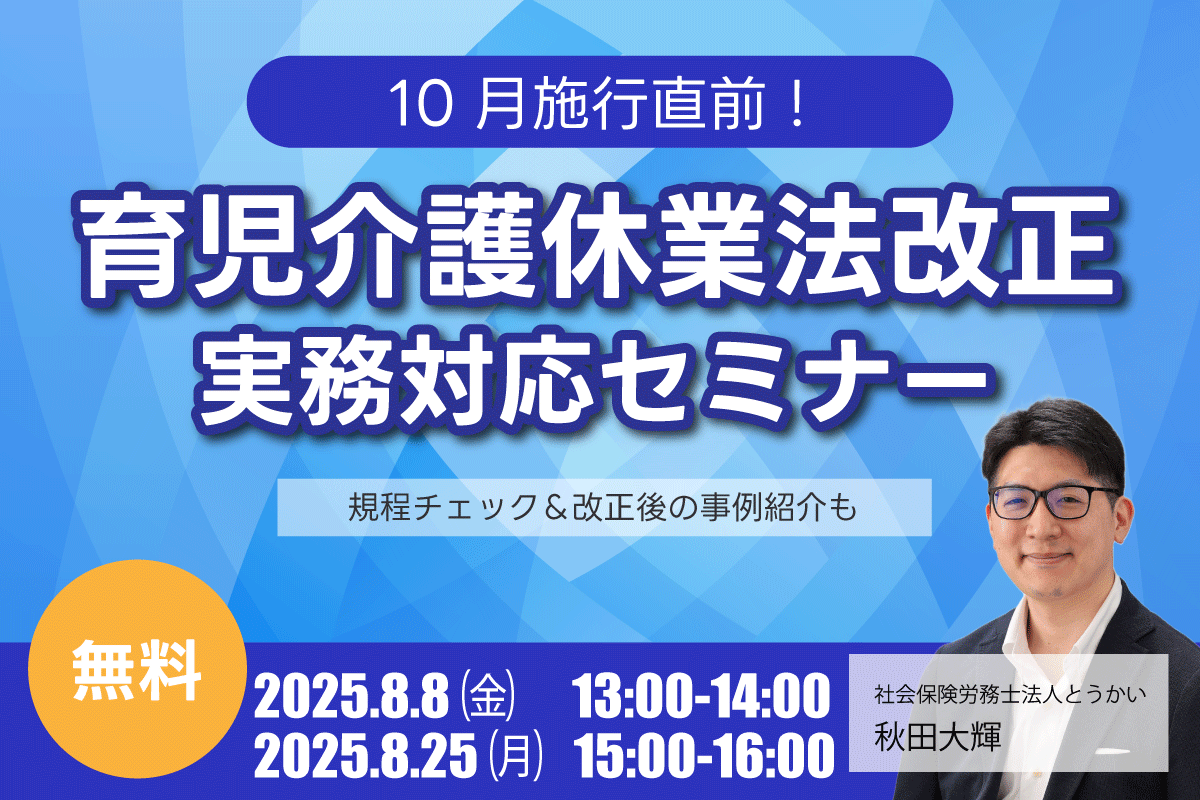

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」