【テンプレート付き】事業場外みなし労働時間制とは?

必要な労使協定や算定方法について

事業場外のみなし労働時間制は、従業員の労働時間を適切に把握できないときに向いています。事前に労働時間を「みなし」で決められるため、外回りの営業職や在宅ワーク、テレワークなどを行う従業員に適しているでしょう。

みなし労働時間制では、基本的に残業代の計算が不要です。そのため、勤怠管理や人件費の管理に関する事務負担を軽減できるメリットが期待できるでしょう。

ただし、事業場外のみなし労働時間制を導入するには、業務の性質や勤務状況を考慮することが求められます。また、すべての業務において、事業場外のみなし労働時間制が認められるとは限りません。

今回は、事業場外のみなし労働時間制の仕組みや導入するメリット、具体的な流れなどを解説します。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

事業場外のみなし労働時間制とは、従業員が会社の事業場外で業務を行う場合に、実際にかかった労働時間ではなく「事前に設定された一定の時間」を労働時間とみなす制度です。

この制度では、実際の労働時間を細かく管理する必要がなくなります。外回り営業や在宅勤務のように正確な勤怠管理が難しい従業員に適用することで、人事労務の負担を軽減できるでしょう。

例えば、事前に1日のみなし労働時間を8時間と設定した場合、実労働時間に関係なく「8時間労働した」とみなします。実際に働いた時間が7時間でも9時間でも、8時間とみなして給与計算を行います。

事業場外労働のみなし労働時間制を適用するための条件は、以下の2つです。

● 従業員が労働時間の全部または一部について事業所外で業務に従事すること

● 労働時間の算定が困難であること

「社外で業務を行う」という理由だけでは足らず、労働時間の算定が困難であることが求められます。

例えば、始業時間や就業時間を決めず、終日外回りをする営業職の従業員に適用可能です。この場合、あらかじめ設定したみなし労働時間が、実質的な労働時間として取り扱われます。

しかし、従業員が常に携帯電話やメールなどで指示を受けている場合や、あらかじめ定められたスケジュールや工程に従って行動しなければならない場合は、この制度の適用対象外です。

あくまでも、従業員が具体的な指示を受けず、自主的に業務を進められる環境であることが求められます。

昨今はデジタルツールの普及に伴って、電話やメール、チャットツールなどを用いて随時連絡を取れる環境が整備されています。そのため、「労働時間の算定が困難」という事情が認められるケースは少ないのが実情です。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

勤務しているグループの中に労働時間の管理をしている人がいる場合や、出社していなくても管理職の指示を受けながら働く場合も、事業場外労働のみなし労働時間制が適用されません。

導入方法と違法にならないための対策を解説します。

事業場外みなし労働時間制を導入するには、以下のような手続きを踏む必要があります。

● 就業規則の変更

● 労使協定の締結

● 労働基準監督署長への届出(労使協定で定める事業場外のみなし時間が法定労働時間を超える場合)

労働時間に関する内容であるため、就業規則の変更は必須です。事業場外みなし労働時間制が適用される職種や、具体的なみなし労働時間を定めましょう。

また、制度の導入には労使協定の締結が必須です。労使協定においても、対象となる業務内容やみなし労働時間の取り決めを明確に定めましょう。

みなし労働時間が法定労働時間(1日8時間)を超える場合、労働基準監督署に労使協定を届け出る必要があります。従業員が安心して働くためにも、法律で定められている手続きをきちんと行いましょう。

事業場外みなし労働時間制の算定方法を紹介します。

事業場外みなし労働時間制では、実務上「1日8時間」をみなし労働時間として設定するケースが一般的です。しかし、「当該業務の遂行に通常必要な時間」であることが求められています。

具体的に、どのようにみなし労働時間を算定すればよいのか、解説します。

通常必要時間の概念は、当該業務を遂行するために必要な時間を示します。従業員が安心して就業し、またモチベーションを高く保つために、適正な労働時間の設定は欠かせません。

例えば、みなし労働時間を8時間に設定したものの、業務の遂行に10時間が必要な場合、従業員から不満が生じてしまうでしょう。

そのため、労働者が実際に行っている業務内容や状況をもとに、みなし労働時間を慎重に考えることが大切です。

事業場外みなし労働時間制を適用する場合、労働者の業務内容や労働環境など、さまざまな要素を具体的に考慮する必要があります。

従業員の実際の業務内容を丁寧に分析し、適切なみなし労働時間を設定することで、より公正で従業員に配慮した環境整備につながります。

すべての労働が事業場外で行われる場合、労働時間は事業場外のみなし労働時間制に基づいて考慮されます。例えば、営業職の従業員が一日中外回りで業務を行い、オフィスに戻らずに仕事を終えるような場合です。

オフィスに出社しない場合は労働時間の正確な管理が困難であるため、事前に合意された通常必要時間が、労働時間として適用されます。

内勤と外勤が混在している状況においても、内勤の時間と外勤の時間を合算したみなし労働時間を適用します。

直行・直帰を含むケースにおいては、移動時間も含めてみなし労働時間を適用します。具体的には、自宅から直行直帰で働く営業職が挙げられます。

事業場外みなし労働時間制においても、以下のいずれかに該当した場合は、超過時間分の割増賃金を支払わなければなりません。

● 法定労働時間を超えたみなし労働時間を設定したとき

● 深夜労働

● 休日労働

事業場外みなし労働時間制を導入する場合でも、勤怠管理は厳格に行う必要があります。以上のいずれかに該当した場合、割増賃金を支払わないと違法になるため、注意しましょう。

小栗の経営視点のアドバイス

勤怠管理を正確に行わないと、未払賃金が発生し、後々になってトラブルや法的問題が発生する可能性があります。事業場外みなし労働時間制では基本的に残業代は発生しないものの、深夜労働や休日労働をする場面がある場合は、特に注意が必要です。

事業場外みなし労働時間制を導入することで、事業主と従業員の双方にさまざまなメリットが期待できます。

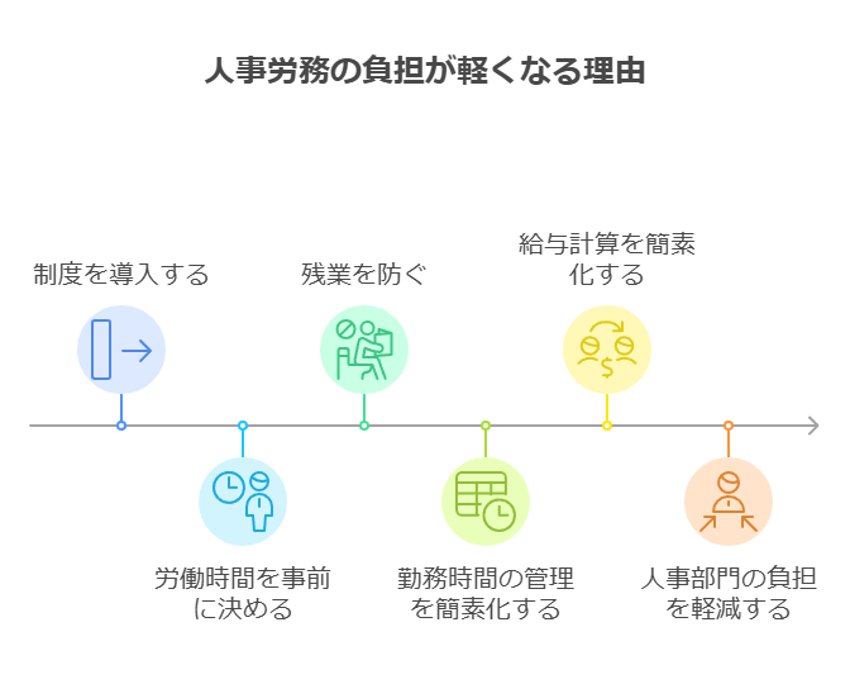

事業場外みなし労働時間制を導入すると、従業員が時間に縛られず、自分の都合に合った柔軟な就労環境を実現できます。「何時から何時まで出社」という縛りがないため、自分のペースで仕事ができるメリットがあります。

時間配分を自分で決められるため、効率的なスケジュール管理が可能です。また、「何時間働いたか」ではなく「どれだけ成果を出したか」が評価されるため、自然とモチベーションや生産性が向上するでしょう。

さらに、プライベートとの両立がしやすく、ワークライフバランスを実現しやすい点もメリットです。例えば、午前中に集中して仕事をして、午後は少し早めに切り上げて家族の用事に対応するといった対応が可能です。

休憩時間も自由に決められるため、無理なスケジュールで働くことによる疲労やストレスを軽減できます。自分のペースで適度な休息を取りながら働けるため、集中力が持続し、ミスの減少につながるメリットが期待できます。

柔軟な働き方を実現することにより、従業員個人だけでなく企業全体における生産性向上につながります。働く時間帯を決めることなく、従業員の自由に委ねるため、各従業員は自分の集中力や効率が最も高い時間帯に業務を行えるためです。

成果が評価されやすくなることで、各従業員は「どのようにすれば成果を出せるか」「短い労働時間で成果を出すためには何をすべきか」「いかに効率よく結果を出すか」という意識を持ちます。

これにより、従業員は創意工夫を凝らして業務プロセスを改善しようとするでしょう。

事業場外みなし労働時間制は労働時間を事前に決めるため、原則として残業が発生しません。そのため、勤務時間の管理や給与計算が楽になり、人事労務部門の負担を軽減できるメリットがあります。

従来の労働時間管理では、従業員一人ひとりの出退勤時刻を正確に記録し、実労働時間を計算しなければなりません。事業場外労働のみなし労働時間制では、あらかじめ定められた時間を労働したものとみなすため、タイムカードや勤怠システムへの細かな記録が不要になります。

労働時間が一定とみなされるため、給与計算がシンプルになり、勤怠不備による給与計算の修正作業が減少します。人事労務担当者の工数削減により、他の重要業務へリソースを振り向けられるメリットも期待できるでしょう。

事業場外みなし労働時間制では原則として残業がないため、割増賃金が発生しません(「みなし労働時間」が法定労働時間(1日8時間・週40時間)以内に設定されている場合)。

これにより、事業主は人件費を削減できます。昨今はさまざまなモノやサービスの価格が上昇して企業の利益を圧迫していますが、人件費も例外ではありません。

割増賃金の発生を抑えることにより、企業の収益にもよい影響がもたらされるでしょう。

さらに、毎月の人件費が安定して変動が少なくなるため、予算管理がしやすくなります。資金繰りの見通しを立てやすくなる点も、事業場外みなし労働時間制のメリットといえるでしょう。

事業主が事業場外みなし労働時間制を導入するデメリットを解説します。

事業主が事業場外みなし労働時間制は、メリットばかりではありません。デメリットもあるため、自社に適しているかどうかを確認しましょう。

事業主が事業場外みなし労働時間制を導入するためには、就業規則の改定と労使協定の締結が必要です。また、協定で定めるみなし労働時間が法定労働時間を超える場合は、協定を所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。

導入にあたって、労使間の折衝や事務コストが発生する点は、デメリットとして押さえておきましょう。

事業場外みなし労働時間制が法的に認められない状況で運用すると、予期せぬ「未払賃金」が発生するリスクがあります。事業場外みなし労働時間制を導入する要件の一つに「労働時間を算定することが困難である」という点がありますが、場合によっては否認される可能性があります。

例えば、携帯電話や社内の勤怠管理システムなどで労働時間の把握が可能である場合や、上司の具体的な指示を受けて業務を行い実質的に時間管理されている場合は、「労働時間を算定することが困難である」とはいえません。

あとになって、労使トラブルが発生すると、過去分も含めた割増賃金の支払いを命じられる可能性があります。

鶴見の経営視点のアドバイス

適切に事業場外みなし労働時間制を運用するためにも、適用条件を事前に確認することが欠かせません。不安がある場合は労働基準監督署や社会保険労務士などに相談して法的要件を検討し、導入後も定期的に実態との乖離がないか確認しましょう。

事業場外みなし労働時間制と固定残業代は、以下のような違いがあります。

|

| 事業場外みなし労働時間制 | 固定残業代(みなし残業代) |

| 考え方 | あらかじめ定められた時間を働いたものと「みなす」制度 | 一定時間分の残業代をあらかじめ支給する制度 |

| 対象 | 営業職や出張が多い職種など、会社以外の場所で働く従業員 | 残業が恒常的に発生する職種の従業員 |

| 特徴 | 実際の労働時間にかかわらず、一定の時間働いたとみなされる | 実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合は追加支給が必要 |

事業場外みなし労働時間制は、労働時間の把握が困難な場合に、労働時間の管理と算定を簡素化するときに用いられます。

一方で、固定残業代はあらかじめ一定時間分の残業代を、基本給とは別に支給する制度です。あらかじめ「毎月〇時間残業する」という前提のもとで、残業代を固定で支給します。ただし、実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合は、追加支給が必要です。

固定残業代は、残業が恒常的に発生する職場において、毎月の給与計算を簡素化したいときや労務管理を効率化したいときに用いられます。

事業場外みなし労働時間制導入における注意点を紹介します。

事業場外みなし労働時間制を導入する場合でも、勤怠状況の適正な管理は欠かせません。

労働基準法を遵守した運用を実現することで、労使間の信頼関係が深まり、従業員の帰属意識を高める効果が期待できるでしょう。

事業場外のみなし労働時間制は、あらかじめ決めた時間を労働時間として取り扱います。しかし、労働時間の管理を全くしなくてもよい、というわけではありません。

従業員が毎日どの程度働いているのか、みなし労働時間内で業務が完了しているのかを確認しましょう。例えば、みなし労働時間が8時間でも、実際に毎日10時間近く働いている場合、いわゆる「ただ働き」が発生しています。

この状況だと、従業員のモチベーションを損ねてしまうだけでなく、心身の負担につながってしまうでしょう。生産性の維持や健康確保を図るためにも、労働時間をきちんと管理する必要があります。

大矢の経営視点のアドバイス

従業員が業務に従事する際に通常必要とされる時間を適切に見積もり、みなしの労働時間を決めましょう。「柔軟に働ける」という事業場外のみなし労働時間制のメリットを活かすためにも、常に従業員を気にかけてあげることが大切です。

事業場外みなし労働時間制の導入は、企業にとって柔軟な労働環境を実現するための手段です。この制度を適切に運用することで、従業員の働きやすさと業務の効率化、人事労務管理の事務負担軽減を実現できます。

導入にあたっては、「当該業務の遂行に通常必要な時間」を設定したうえで、就業規則の変更や労使協定の締結が必要です。また、未払賃金や割増賃金の発生リスクを抑えるためにも、事前に法的要件を満たしているか確認しましょう。

制度の導入後も、定期的な見直しや改善を行うことで、事業場外みなし労働時間制はより効果的に機能します。労働環境の変化に応じて、制度を柔軟に更新し続ける姿勢が、職場の健全な発展に寄与するでしょう。

就業規則や労使協定の作成、人事労務の業務効率化を検討しているときは、全国対応の社会保険労務士法人とうかいへご相談ください。弊社はチャットとZOOMでクイックレスポンスを行っており、事業主様の貴重な時間を無駄にはしません。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

弊社では、企業規模に関係なくアウトソーシングを承っております。さまざまな面から、企業の成長につながるサポートをいたしますので、お気軽に無料相談へお申込みください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」