【テンプレート付き】育児介護休業法改正に合わせて

労使協定書を見直すときのポイントを解説!

2025年4月1日より、育児介護休業法の改正が行われます。企業には、就業規則の改正や労使協定の見直しを行う必要性が出てくるでしょう。

労使協定の見直し作業では、法律の改正内容を十分に理解したうえで、企業と従業員の双方にとって適切なバランスが取れる形での対応が求められます。

育児介護休業法の改正により、従業員の権利がどのように変更されるのかを踏まえ、育児や介護を担う従業員が十分なサポートを受けられるよう配慮しましょう。

今回は、育児介護休業法の改正内容や育児介護休業等に関する労使協定書の見直しポイントなどを解説します。子どもが出生した従業員や要介護者がいる従業員が、安心して働ける環境を整備しましょう。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

育児介護休業法改正の背景とポイントを解説します。

育児介護休業法は、子育てや介護などの事情を抱える従業員でも、柔軟な働き方を実現できるように支援するための法律です。

2025年4月に、育児介護休業法が改正されます。子の看護休暇を取得する条件が見直されたり、残業免除の対象が拡大されたり、従業員がより働きやすくなる改正内容となっています。

少子高齢化が進む社会において、労働力を確保することは喫緊の課題です。就労意欲がありながらも、育児や介護を理由に離職を余儀なくされてしまうのは、事業主にとっても社会全体にとっても損失です。

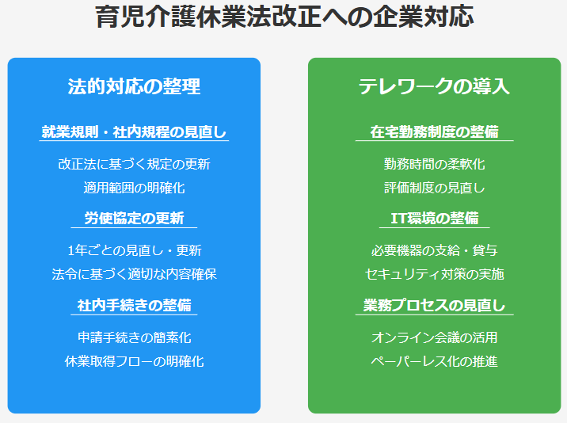

そこで、働きやすい環境への変革が求められるようになりました。法改正を受けて、企業側も就業規則や労使協定を見直して、改正に対応しなければなりません。

労使協定の役割と重要性についてお話しします。

労使協定とは、事業主が従業員が労働環境に関する取り決めを文書で結んだ協定です。労働基準法の規定を超えた取り決めが含まれており、繁忙期における労働時間の調整や育児休業・介護休業の対象者などが定められています。

就業規則と労使協定は似ていますが、以下のような違いがあります。

|

| 就業規則 | 労使協定 |

| 作成者 | 事業主が単独で作成 | 事業主と従業員が話し合い、同意したうえで作成 |

| 目的 | 職場全体の労働条件を統一的に制定し、採用から退職までの統一的なルールを作る | 労働基準法の例外措置を認めるための取り決めや、特定事項についての調整 |

| 効力と適用範囲 | 全従業員に対して、労働条件の最低基準として効力を持ち、合理的な範囲で労働契約内容に反映される場合がある | 全従業員に対して、締結事項について労働基準法の例外措置を認める効力がある |

| 作成義務 | 常時10人以上の従業員を雇用する場合に作成義務が発生 | 該当する規定に基づき、必要に応じて作成 |

適切な労使協定が整備されていれば、育児や介護に関わる職場環境が明確になります。その結果、育児や介護などの事情を抱えている従業員のモチベーションが向上し、安心して働ける環境を整備できるでしょう。

大矢の経営視点のアドバイス

なお、育児・介護休業等に関する労使協定は労働基準監督署への届出が不要です。労使協定を作成または見直した後、いつでも見れるよう周知しましょう。

育児介護休業等に関する労使協定書

-【2025年4月1日以降対応】育児介護休業法に基づき、育児介護休業、短時間勤務などの制度の適用除外となる社員について定めた合意書

育児介護休業法の改正に伴って、既に締結している育児介護休業等に関する労使協定書の見直しが必要となります。

以下で、どのような見直しが求められるのかを見ていきましょう。

子の看護休暇の見直しについて、改正前と改正後の違いは以下のとおりです。

|

| 改正前 | 改正後 |

| 対象となる子の範囲 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |

| 取得事由 | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 |

| 除外できる従業員 | ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6カ月未満 | ①週の所定労働日数が2日以下 |

対象となる子の範囲と取得事由、休暇制度の対象から除外できる従業員の範囲が変更されます。

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大について、改正前と改正後の違いは以下のとおりです。

|

| 改正前 | 改正後 |

| 請求可能となる従業員の 範囲 | 3歳未満の子を養育する従業員 | 小学校就学前の子を養育する従業員 |

昨今は共働き世帯が増えている関係もあり、保育園を利用する世帯が増えています。残業を免除する従業員の対象範囲が「小学校就学前の子を養育する従業員」まで拡大されたため、必要に応じて見直しましょう。

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置の見直しについて、改正前と改正後の違いは以下のとおりです。

|

| 改正前 | 改正後 |

| 代替措置(※)の メニューを追加 | ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 | ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 ③テレワーク |

※短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する従業員がいる場合

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置に、テレワークが追加されました。テレワークであれば自宅にいながら業務に取り組めるため、小さい子どもがいる家庭でも、欠勤せずに済みます。

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和の見直しについて、改正前と改正後の違いは以下のとおりです。

|

| 改正前 | 改正後 |

| 介護休暇を取得できる従業員の要件 | ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6カ月未満 | ①週の所定労働日数が2日以下 |

※短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する従業員がいる場合

介護休暇を取得できる従業員の範囲が拡大されました。従前の法律では「継続雇用期間6カ月未満」の従業員を対象から除外できましたが、改正後は雇用期間が6カ月に満たない従業員でも対象としなければなりません。

高谷の経営視点のアドバイス

法律の改正に伴い、育児休業や介護休業の取得を申出た際の社内手続きが変更となるケースも考えられます。従業員が新しい制度の内容や手続きを十分に理解できるよう、内部周知の取り組みを積極的に進めることが大切です。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

また、多様な働き方に対応することで従業員のワークライフバランスが向上し、結果として組織全体の生産性が高まるメリットが期待できます。従業員の定着率向上や企業イメージの向上にも寄与するでしょう。

労使協定締結における注意事項をご紹介します。

労使協定を締結する際には、法律に則った内容であることが求められます。育児介護休業法やその他関連する法令に基づき、適切な項目を確実に取り入れましょう。

また、労使協定は使用者と従業員が話し合い、合意した上で決定・作成されるものです。双方が納得できるルールを作成するためにも、従業員とコミュニケーションを取りながら、実情を反映した内容にすることも大切です。

育児休業や介護休業に関する事項以外にも、労使協定において定めるべき内容は多岐に渡ります。

| 時間外労働・休日労働に関する協定 | ・時間外労働の上限 ・休日労働の条件 ・対象期間 |

| 変形労働時間制に関する協定 | ・1カ月単位、1年単位、1週間単位の非定型変形労働時間制 ・フレックスタイム制 |

| 休憩・休暇に関する協定 | ・一斉休憩の適用除外 ・計画年休 ・時間単位年休 |

| 賃金に関する協定 | ・任意貯蓄金 ・賃金控除 |

労使協定を締結する際は、従業員の権利を保護しつつ、企業の実態に合った柔軟な労働条件を設定することが求められます。また、協定内容によっては労働基準監督署への届出が必要な場合があり、届出をしないと効力が発生しません。

協定で定めた内容が適切かつ効果的に運用されるためには、内部での周知徹底を目的とした取り組みや、定期的な見直しのルールを労使協定の中に盛り込むことが効果的です。

定められた有効期間を基に、適宜適切な内容の更新を行い、現状に即した協定内容を維持しましょう。

労使協定を締結する際には、双方の合意が明確であることが欠かせません。明確な合意形成が行われない場合、あとになってトラブルが発生するリスクがあります。

従業員との意見交換を通じて、従業員が感じている点や要望を十分に把握し、それに応じた内容を反映させましょう。

育児介護休業等に関する労使協定書

-【2025年4月1日以降対応】育児介護休業法に基づき、育児介護休業、短時間勤務などの制度の適用除外となる社員について定めた合意書

育児介護休業法の改正は、企業活動や従業員の働き方に影響を与えます。育児や介護などの事情を抱える従業員が、家庭と仕事を両立できる柔軟な働き方を実現する基盤となるため、法改正の内容を十分に理解し労使協定を見直しましょう。

テレワークの導入をはじめとした具体的な対応策を整えると同時に、適切な情報提供を行うことで、従業員との信頼関係を構築できます。従業員のモチベーションや生産性の向上は、離職率の低下や企業としての競争力向上にもつながるでしょう。

社会保険労務士法人とうかいでは、企業規模に関係なく、最新の法改正に対応したルール作りをサポートしています。企業ごとの状況をヒアリングしたうえで、最適な働き方改革も提案させていただきます。

小栗の経営視点のアドバイス

弊社ではチーム体制でサポートを行っており、素早いレスポンスを実現している点が強みです。社会保険労務士の中には対応が遅いケースがありますが、弊社ではコア業務に集中できる時間を創出するために、素早く対応いたします。

無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」