公務員の給与計算方法は?残業代の計算や職歴加算についても解説

公務員の給与は法令によって定められており、民間企業とは計算方法が異なります。「俸給表」という給与テーブルが定められており、役職に応じた「級」と「号俸」を当てはめて給与を計算する点が特徴です。

なお、中途採用の公務員に関しては、前職の経験を給与に反映させる「職歴加算」という仕組みもあります。

今回は、公務員の給与計算方法や残業代、職歴加算に関する内容を解説します。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

公務員の基本給とその計算方法について解説します。

公務員の基本給は「俸給」と呼びます。「給与」と呼ぶこともありますが、基本的に意味は同じです。

まずは、公務員の給与体系や計算方法、決定要素などを解説します。

国家公務員の給与は「俸給+諸手当」で決まります。

国家公務員の給与は「国家公務員法」という法律に基づいて定められており(給与法定主義)、担当する職務の複雑さや困難さ、責任の度合いに基づいて決められます(職務給の原則)。

俸給を決める際に重要となるのが「級」と「号俸」です。職務段階に応じて職務の級と号俸を定め、俸給表に当てはめれば給与を計算できます。

例えば、令和6年度における「1級25号俸(大卒1年目)」の俸給は196,200円です。数年経過して「3級10号俸」になると、俸給は253,400円となります。

なお、評価期間中にどのような実績を残したかを評価する「業績評価」が年に2回、どのような能力を有しているかを評価する「能力評価」が年に1回行われます。評価を経て俸給が見直され、昇給・昇進していく仕組みです。

なお、国家公務員の諸手当は扶養手当や通勤手当、住居手当などさまざまです。民間企業の賃金水準が高い地域に勤務する職員に関しては、俸給に所定の割合を乗じた「地域手当」が支給されます。

地方公務員の給与体系も、国家公務員と基本的に同じです。

「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければない」と定められていますが、「俸給+諸手当」で給与を決定します。

公務員の残業代について解説していきます。

公務員は、所定の労働時間を超えて労働した場合は残業代(超過勤務手当・時間外勤務手当)が支給されます。

以下で、公務員の残業代を計算するルールを見ていきましょう。

国家公務員の残業代は「超過勤務手当」と呼ばれます。勤務1時間あたりの給与額を計算したうえで、支給割合を乗じれば残業代を計算できます。

なお、支給割合は以下のとおりです。

| 正規の勤務時間が割り振られた日(休日勤務手当が支給される日以外) | 125/100 | ||

|---|---|---|---|

| それ以外の日 | 135/100 | ||

例えば、勤務1時間あたりの給与額が1,500円の職員が月間10時間残業をした場合、残業代は「1,500円×125/100×10=時間18,750円」となります。

地方公務員の残業代(時間外勤務手当)の計算方法も、基本的には国家公務員と同じです。勤務1時間あたりの給与額を計算したうえで、支給割合を乗じて残業代を計算します。

支給割合は自治体ごとに定められていますが、国家公務員と同じ率となっているケースが一般的です。

職歴加算の重要性と仕組みついてご紹介します。

民間企業から公務員へ転職する場合は、経験を給与へ反映させるために「職歴加算」という仕組みが適用されます。

職歴加算とは、公務員採用前の経歴を給与に反映するための制度です。優れた能力や専門性を有する者を適切に評価し、民間企業における経験を考慮することで、待遇に不公平が生じないような仕組みといえるでしょう、

職歴加算は、昇格に必要な在級期間の短縮を含め、採用後の職員の処遇にも影響します。公務員になる前の経験年数に「換算率」を乗じ、当該年数分働いた職員と同程度の給与を支給する仕組みです。

例えば、国家公務員の職歴加算の加算率は以下のようになっています。

| 経歴 | 換算率 | |||

|---|---|---|---|---|

| 国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 | ||

| 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |||

| その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |||

| 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |||

| その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 | ||

| 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |||

| その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下) | |||

例えば民間企業で5年間の職務経験があり、当該経験の換算率が「100/100」となる場合、5年目の職員と同じ水準の給与が初任給となります。

地方公務員でも、国家公務員と同様に職歴加算の仕組みが採用されています。換算率は自治体によって個別で定められていますが、多くの自治体は国家公務員の職歴加算と同じ水準と考えられるでしょう。

ただし、自治体によって運用が異なる場合があります。具体的について知りたい場合は、各自治体の人事担当部署に確認すると確実です。

職歴加算の結果を給与に反映させるためには、就職する省庁や自治体に対して、これまでの職歴を証明する書類を提出します。

フォーマットは各省庁や自治体で異なりますが、在職期間や担当した業務を前職の担当者に証明してもらう「職歴証明書」を用いるのが一般的です。

中途で公務員になる場合、前職の数だけ職歴証明書を用意しなければなりません。3社に在籍していた方であれば、ぞれぞれの企業に職歴証明書の記載を依頼する必要があります。

公務員の転職とその影響について解説します。

昨今は人材の流動化が進んでいる影響もあり、「民間企業から公務員」への転職や「公務員から公務員」への転職が見られます。

以下で、それぞれどのような影響があるのか見ていきましょう。

公務員は、給与が俸給表に沿って決まります。着実に勤続年数を重ねれば給与が上昇する安定性に魅力を感じ、民間企業から公務員への転職を検討している方もいるのではないでしょうか。

民間企業から公務員へ転職する際には、職歴加算が給与へ大きく影響します。公務員としての職務に関係性が深い業務経験を持つ方の場合、高い換算率が適用されるため給与水準が高くなります。

なお、人事院の資料によると、令和5年度における国家公務員のモデル給与は以下のとおりでした。

| 役職 | 年齢 | 給与月額 | 年収 | |

|---|---|---|---|---|

| 係員 | 25歳 | 196,900円 | 3,213,000円 | |

| 係長 | 35歳 | 274,600円 | 4,541,000円 | |

| 地方機関課長 | 50歳 | 413,200円 | 6,702,000円 | |

| 本府省課長補佐 | 35歳 | 435,320円 | 7,192,000円 | |

| 本府省課長 | 50歳 | 749,400円 | 12,601,000円 | |

あくまでもモデルではありますが、年齢に合わせて考えれば概ねの給与をイメージできるでしょう。

地方公務員から国家公務員へ転職する(逆を含む)のように、公務員間の転職をする人もいます。この場合、「職員として同種の職務に従事した期間」として評価されるため、転職後も同じ水準の給与を維持できる公算が高いでしょう。

なお、省庁や自治体によって受験枠や受験年齢に差があります。昨今は中途採用者を対象とした「経験者採用枠」を導入する省庁や自治体が増えていますが、年齢制限によって受験できない恐れがある点には留意しましょう。

公務員間で転職する場合、公務員としての働き方や雰囲気に慣れているため、職場になじみやすいメリットがあります。一方で、改めて公務員試験を受験する必要があるため、民間企業へ転職する場合よりも手間と労力がかかる点に注意しましょう。

独立行政法人の給与計算についてお話します。

独立行政法人とは、国民生活や社会経済の安定などの公共上の見地から、国が直接実施する必要のない事務や事業を効果的かつ効率的に行うために設立される法人です。

「半官半民」のような立ち位置である特性上、独立行政法人の給与計算も公務員と似通っている特徴があります。

独立行政法人通則法において、独立行政法人の職員の給与は、国家公務員や民間企業の従業員の給与などを考慮して定められなければならない旨が規定されているためです。

公務員と給与計算の方法が全く同じというわけではありませんが、民間企業とも異なります。また、法人によって職歴加算の仕組みが異なるため、独立行政法人の給与計算は複雑になりやすい点を押さえておきましょう。

公務員の給与計算は、「級」と「号俸」を俸給表に当てはめて計算します。俸給表がいわゆる基本給にあたり、さらに各種手当(扶養手当や住居手当など)が上乗せされる給与体系です。

独立行政法人の給与計算も、公務員の計算方法と一部共通しています。ただし、全く同じというわけでないため、やや複雑である点は否めません。

社会保険労務士法人とうかいでは、一般企業だけでなく独立行政法人へ給与計算アウトソーシングサービスを提供しております。独立行政法人の特有の給与計算にも対応しているので、安心してご依頼ください。

給与計算だけでなく、社会保険手続きや労務管理全般もサポートいたします。無料相談を通じて弊社のサービスをお伝えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

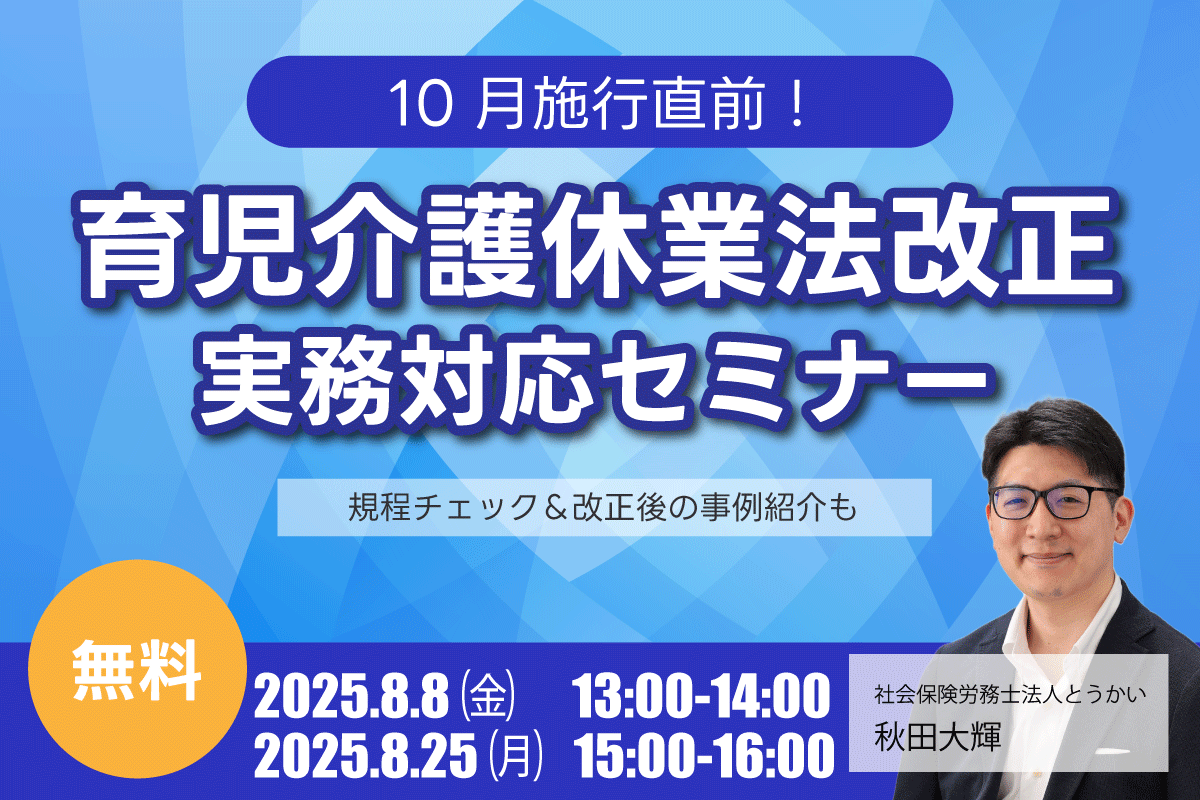

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」