50人未満の事業場もストレスチェックが義務化に?

対象拡大について解説

2024年10月、ストレスチェック制度の対象が、従業員50人未満の事業場にも拡大される方針が決定されました。従業員規模の大小に関わらず、すべての事業場が従業員のストレス状態を把握しメンタルケアなど職場環境の改善に取り組むことが求められます。2025年現在、従業員50人未満の企業については、努力義務とされています。今後は、小規模の企業においても職場全体の環境改善と労働者の健康維持がさらに強化されることとなります。今回は、ストレスチェック義務化への対応について、解説していきます。

目次

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

ストレスチェック制度義務化の概要を詳しく解説します。

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、労働者の心理的なストレス状態を把握し、メンタルヘルスの不調を早期に発見、もしくは不調を未然に防ぐことを目的としています。これまでは従業員50人以上の事業所を対象とされていましたが、2024年10月、50人未満の事業場にも適用範囲が拡大され、努力義務が課される方針です。すべての事業場がストレスチェック制度の実施義務を負うこととなり、企業は従業員のメンタルヘルスケアへの対応強化が求められています。

ストレスチェック制度は、2015年に労働安全衛生法が改正され、従業員50人以上の事業所を対象に実施が義務付けられましたが、その背景には職場におけるメンタルヘルス不調の深刻化が挙げられます。メンタルヘルス問題は従業員個人だけでなく、組織全体の生産性や離職率に大きな影響を及ぼすため、企業にとってメンタルヘルス対策は欠かせない課題とされています。

本制度は、労働者が自身のストレス状態を的確に把握し、必要な場合には専門家の助言や支援を受けることを促進する点にあります。加えて、労働環境の改善と労働者の健康管理において重要な役割を果たしています。今後は、全事業場へ実施拡大されたことで、小規模事業場でもメンタルヘルス対策が徹底されることが期待されています。

高谷の経営視点のアドバイス

ストレスチェックに抵抗感を持つ従業員も一定数いるものです。「チェック結果が会社にわかってしまうのでは?」「何かキャリアアップや評価に影響しそう」などといったイメージを持つ人もいるものです。会社としては、健康診断同様、従業員の心の健康管理のために、必要であることを丁寧に説明し、データの取扱いなどへの理解を求めていくプロセスが重要になります。

労働者のメンタルヘルスケアが重視される背景についてです。

労働者のメンタルヘルスケアが重視される背景には、働く環境の変化や社会的な要因が密接に関係しています。近年、長時間労働や過重な業務負担が常態化しており、このような働き方が引き起こすストレスやメンタルヘルスの不調を抱える労働者が増加しています。

さらに、新型コロナウイルスの影響によりリモートワークが急速に普及したことも、メンタルヘルス問題の一因と言われています。在宅勤務の増加に伴い、人と直接顔を合わせる機会が激減した結果、多くの労働者が孤立感や不安感を抱え、精神的な健康を維持することが一層困難になっています。これらの背景から、企業は労働者の健康を守るために戦略的なメンタルヘルス対策を強化し、安心して働ける環境作りが求められています。労働者のメンタルヘルスケアにしっかり取り組むことが、今後の企業の持続可能な成長を支える重要な課題となっています。

厚生労働省がストレスチェック制度義務化の取り組みを推進する背景には、労働者のメンタルヘルス問題が増加、深刻化し、対策への重要性が高まっていることにあります。近年、メンタルヘルス不調による労災申請が増加しており、見過ごせない状況です。メンタルヘルス問題は、労働者の働きやすさや企業の生産性、さらに労働環境全体に深刻な影響を与えている現状が明らかです。厚生労働省は、健全な職場環境の実現をするために、ストレスチェック制度の義務化を進めることに、舵を切りました。企業は、従業員のストレスレベルを適切に把握し、必要に応じて迅速な対策を講じることで、働く人々の健康を守る取り組みを果たすよう、制度を設けています。ストレスチェックのプロセスによって、メンタルヘルス不調の早期発見と予防が実現し、労働者の離職リスクを軽減する効果も見込まれます。個々の従業員へのアプローチが、企業全体のメンタルヘルスへの意識向上を促します。ストレスチェックをきっかけに職場の現状を検証し、必要な改善施策を実行することになれば、作業環境や生産性向上や職場内の良好な人間関係の形成にもつながることでしょう。このようにストレスチェックの義務化は、すべての労働者が平等に支援を受け、仕事と健康を両立させるための仕組みを整えること、そして働きやすい環境作りと労働者の幸福度の向上を目指しているのです。

企業が従業員の健康管理に関する課題の一つに、メンタルヘルスへの対応不足が挙げられます。特に中小企業では、リソースの限界により十分な対策が講じられていないケースが多く見受けられます。コストや運用面での負担を感じる経営者もおり、メンタルヘルス対策を積極的に進める割合は依然として低く、導入が進みにくい現状があります。とはいえ、メンタルヘルスに関する課題解決には、企業全体での取り組み強化が欠かせません。企業環境の改善を促進し、働きやすい職場づくりをサポートする一助となります。中小企業を含め、全ての企業がメンタルヘルス対策を進めることで、持続可能な経営を実現する可能性が広がります。

そこで、ストレスチェック制度とあわせて、外部機関を活用した支援や、専門的な知識を持つアドバイザーからの助言も有効な手段です。

職場環境改善は、労働者のメンタルヘルスケアに欠かせない要素です。快適で安全な労働環境を整えることで、ストレスを軽減し、より生産性の高い業務が可能となります。従業員の労働時間の管理や休暇の取得促進、職場の人間関係の良好化が求められます。企業が積極的にこうした取り組みを進めることが求められています。

厚生労働省が推進しているストレスチェック制度の活用や、専門家によるメンタルヘルス研修の導入は、労働者が自分のストレス状態を定期的に把握しやすくなる有用な方法です。これにより職場全体のメンタルヘルス意識が高まり、企業としての社会的責任を果たしつつ、結果的に離職率の低下や業績の向上といったメリットが期待されます。

50人未満が対象となる理由を確認しましょう。

ストレスチェックの義務化の対象が50人未満の事業場へと拡大される方針です。その理由には、メンタルヘルスの重要性が深く関わっています。職場のストレスは労働者の健康や生産性に悪影響を及ぼすことが、多くの研究で示されています。メンタルヘルス不調による健康への影響、生産性へのインパクトは、事業場規模や従業員人数に関係なく発生しうる事象です。とくに、労働環境の急速な変化や経済的不安が続く中で、ストレスを抱える労働者も増加傾向であり、50人未満の事業場であっても、対策を講じる必要性が高まっています。

さらに、50人未満の従業員規模の事業場が抱える特有の課題もあります。小規模事業場では、従業員一人ひとりのストレスや声が十分に配慮されにくい状況が生じる可能性があります。そのため、従業員が自身の心の健康状態を振り返り、適切なケアを受けるきっかけとするよう期待されています。また、職場全体としても、人数が少ないことで生じやすいコミュニケーション不足や不均衡な業務負担の発見につながるという効果も見込まれています。

義務化後どうなるのか考えてみましょう。

ストレスチェック制度の義務化が実施されることで、すべての事業場が従業員の心理的な健康状態を把握する機会が確保されることが期待されています。企業全体でメンタルヘルス対策が進展することが見込まれています。

労働者にとっても、ストレスチェック制度を通じて自らのストレス状態を把握するきっかけを得ることで、必要に応じて専門的な支援を受ける道が開かれます。労働者が自身の心理的負担を認識し、早期に問題解決を図れる体制が整うことで、ハードルの高い医療機関などへの受診にもつながるかもしれません。職場全体のストレス管理が向上することが期待されます。制度の義務化は、労働者一人ひとりの健康維持を支えるだけでなく、働きやすい職場環境の構築にもつながります。

今後は従業員数50人未満の企業も義務化の対象となる方針です。正規社員に加え、パートタイムや契約社員などの非正規雇用労働者も対象者に含まれるため、より広範な労働者がストレスの評価やその対策に参加できる仕組みが整備されています。ただし、パートタイムや契約社員などの非正規雇用労働者の場合には、1年以上の期間を定めた契約の人、1週間の労働時間数が同じ業務にあたる通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上である人が対象となります。

対象者が職場内でのストレス状況を把握し、適切な改善策に関与することが可能となります。企業は、ストレスチェックを自社の特性や労働環境に合わせた方法で実施する責任を負います。また、チェック結果のフィードバックを通じて、労働環境の改善に向けた具体的かつ効果的な施策を講じる必要があります。

ストレスチェック制度と定期健康診断はそれぞれ異なる目的を持った重要な制度です。会社と従業員に義務付けられている定期健康診断は、主に身体的健康を評価し、疾患の早期発見や予防に役立てられる一方、ストレスチェックは心理的健康に焦点を当て、精神的なストレスレベルを測定します。この二つの制度を適切に活用することによって、労働者の全体的な健康状態を効果的に向上させることが可能です。

健康診断の結果を活用しつつ、ストレスチェック制度を効率的に実施することが連携の鍵となります。たとえば、健康診断で身体的には健康と評価されたとしても、心理的なストレスが蓄積している場合、見過ごしてしまうリスクがあるかもしれません。このようなケースを減らすため、双方を活用し、包括的なサポート体制を整備することが重要です。身体面と精神面の両方から労働者を支援することができ、結果として企業全体の生産性やパフォーマンス向上につながるでしょう。

ストレスチェック制度を有効に活用し、健康診断と連携することで、心身の健康管理をより高度化していく取り組みが求められます。労働者一人ひとりの健康を守ることが、企業と労働者双方にとって持続可能な成長を実現する基盤となるでしょう。

大矢の経営視点のアドバイス

身体の健康診断と心のストレスチェックの両輪で健康管理をしていくことは、大切です。ただ、注意していただきたいのが、健康診断の受診が従業員に義務が課されている一方で、ストレスチェックを行うかどうかは従業員の選択に任されている点です。さらにストレスチェックの結果についても、会社に開示するかは本人次第の部分もあります。慎重に取り扱うべきものであるだけに、体制作りやプロセスにも留意する必要があります。

ストレスチェック義務化はいつからでしょうか。

ストレスチェックの義務化は、2024年10月に方針が示され、従業員数50人未満の事業場を含めたすべての事業場が対象となります。義務化に伴い、企業は法令に基づき、正確かつ適切なストレスチェックを実施しなければなりません。

2024年10月、50人未満の事業場を含めたすべての事業場が、ストレスチェック義務化対象となる方針が固められました。現時点で施行日は明らかになっていませんが、企業は必要な体制や手続きの準備を整える必要があります。2015年に導入されたストレスチェック制度の重要性は年々増しており、職場環境改善への意識が高まっています。制度に対する理解を一層深め、具体的な対応実施スケジュールを策定することが不可欠です。

ストレスチェック制度への対応おいては、チェック実施のみならず、その後の結果分析や評価の仕組みを確立することが重要です。ストレスチェックの実施結果を適切に評価し、従業員の健康維持や職場環境の改善へつなげることで、企業全体としての取り組みの方向性がより明確になっていくでしょう。また、長期的な改善を見据えた具体的な行動計画を構築することが求められています。日々の業務プロセスにどのように反映させるかを慎重に検討していきましょう。また、ストレスチェックの具体的な実施方法や結果の取り扱いについても、従業員に対して丁寧に説明を行わなくてはなりません。丁寧に準備を進めることにより、企業はスムーズな施行に向けた体制を整えることができます。

企業がストレスチェック義務化に向けて準備を進める際には、団体や外部機関を活用するかを検討することも有効です。とくに、小規模の事業場では、社内の人材で実施するよりも、信頼できる外部機関に委託することが推奨されます。プライバシー保護が強化されるだけでなく、外部の専門家のノウハウを活用できます。厚生労働省のガイドラインや関連情報を参考にし、適切な外部機関の選定やプロセスの整備が可能となります。

小栗の経営視点のアドバイス

ストレスチェックを導入、体制を整える場合には、社内規則の整備も重要です。従業員のプライバシーに関わることですので、十分な説明を行って、安心してストレスチェックを行える環境を整えることも必要です。

ストレスチェック実施後の対応策を確認しましょう。

ストレスチェックの実施後には、結果に基づく効果的な対応が求められます。ストレスチェック制度に基づいて得られた結果を活用することで、労働者が自身のストレス状況を正確に理解し、それを今後の行動や生活の改善につなげることが可能です。そのため、企業側は効果的な情報提供を行い、労働者が適切に行動を起こせるよう支援することが重要です。

従業員のストレスチェック結果を効果的に活かすためには、チェック結果を各労働者ごとにフィードバックし、個別の状況に基づいた具体的な改善案が有効です。労働者が自身の置かれた状況を正確に把握し、対処方法を理解するきっかけともなるでしょう。

さらに、研修やワークショップを通じてストレス管理やメンタルヘルスに関する知識を深める場を定期的に提供することも、従業員へのサポートとなります。従業員は自分自身の健康管理についての意識を高め、日常的に実践に取り組むことが期待されます。また、職場内のメンタルヘルスへの関心を全体で高めることが、従業員それぞれの健康促進、社内風土の醸成に繋がります。

チェック結果は単なる数値データではありません。メンタルヘルスを促進するための貴重な資源です。高ストレスと判定された従業員に対してのサポートは欠かせません。専門家によるカウンセリングの場を設けたり、必要に応じてフォローアップ面談を実施したりすることで、安心して働ける環境を整えることが求められます。このような適切なサポート体制を構築することで、企業全体のメンタルヘルス向上が実現していくでしょう。

ストレスチェック義務化に伴い、チェック未実施への罰則はないものの、ストレスチェックの結果についての報告を怠った場合には罰則が設けられています。また、ストレスチェックの結果、面談などにおいて従業員に不利益な取扱いをしてはならないと定められています。

さらに、従業員のストレスチェックを実施したにも関わらず、必要なフォローアップが十分に行われない場合、労働者の健康に対する責任を問われる事例が増えることが懸念されます。企業は、厚生労働省のガイドラインを踏まえたうえで、しっかりとした制度を整備し、定期的にその運用状況を見直すことが重要です。

何より、従業員とのトラブルを未然に防ぐためには、十分な説明と情報提供を行い、透明性の高い運用を実現する努力も必要でしょう。企業はストレスチェックの取り組みを単なる義務ではなく、長期的な企業戦略の一環として積極的に取り組む姿勢が求められるでしょう。

企業が従業員のメンタルヘルスを守る重要な施策には、福利厚生の充実も欠かせない要素です。福利厚生の一つとして、カウンセリングサービスやメンタルヘルスプログラムの導入といった取り組みにより、労働者が安心して悩みを相談できる職場環境を整えることも有効でしょう。

さらに、福利厚生の一環として企画される社内イベントやアクティビティは、社内コミュニケーションの活性化に貢献します。リフレッシュの場やチームビルディングを目的とした活動を充実させることで、ストレス軽減につながるだけでなく、職場の雰囲気を前向きに改善する効果も期待されます。充実した福利厚生は、企業の魅力を高めるだけでなく、求職者からの注目を集める重要な要素でもあります。これにより、企業は優秀な人材を確保し、長期的な人材定着を促すことにもつながるでしょう。福利厚生の充実は、従業員の満足度向上と企業の成長を同時に実現する鍵となります。

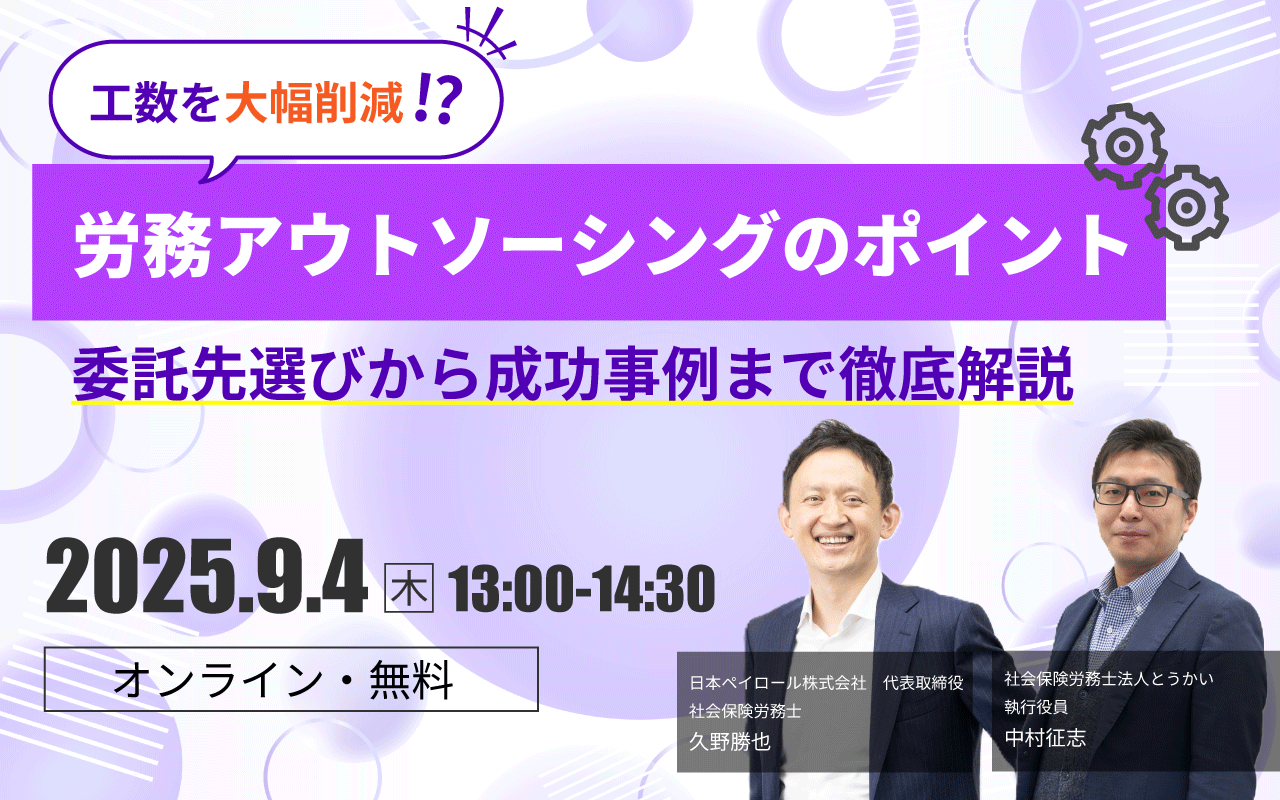

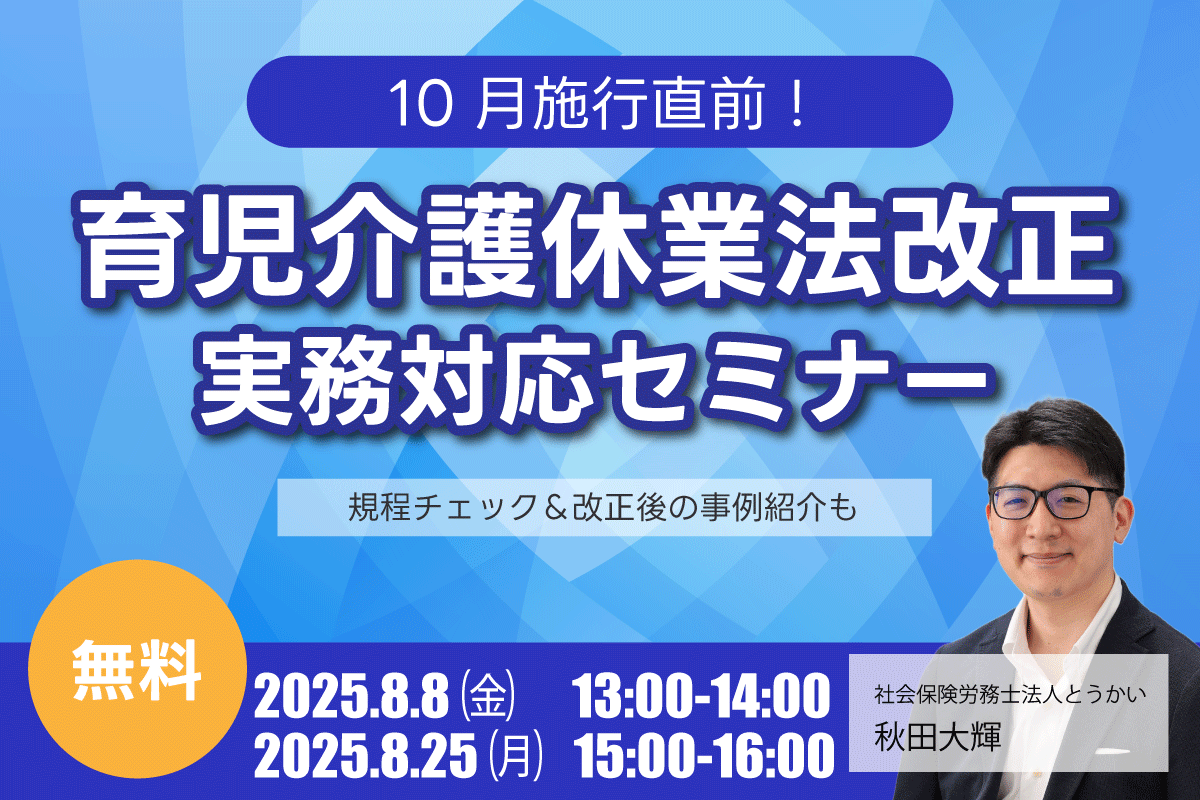

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」