【テンプレート付き】「賃金控除に関する協定書」とは?

賃金から控除できる項目や労使協定で定める際のポイント

企業によっては、従業員の給与から何らかの費用を控除することがあるかもしれません。社宅使用料や食費などが代表的ですが、控除をするためには「賃金一部控除に関する協定書」が必要です。

「賃金一部控除に関する協定書」とは、労働基準法に基づいて、労使間で合意された賃金からの控除に関する内容を文書化したものです。従業員が「勝手に給与から差し引かれていた」と誤解する事態を防ぐためにも、適切に手続きを済ませておきましょう。

今回は、「賃金一部控除に関する協定書」に含めるべき内容について解説します。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

賃金控除に関する労使協定が必要な理由について解説します。

原則として、従業員へ支払う給与は、その全額を支払う必要があります。労働基準法第24条では、以下のように賃金支払いに関する5原則が設けられているためです。

- 通貨支払の原則 「賃金は通貨で支払わなければならない」

- 直接払いの原則 「賃金は直接労働者本人に支払わなければならない」

- 全額払いの原則 「賃金は支払うべき額の全額を支払わなければならない」

- 毎月払いの原則 「賃金は毎月少なくとも1回以上支払わなければならない」

- 一定期日払いの原則 「賃金は一定期日に支払わなければならない」

「全額払いの原則」に反して、企業が給与から特定の金額を控除する場合には、協定書が必要です。企業側と従業員側で、「給与から所定の項目を控除することに合意します」という証拠を残すために、労使協定を締結しましょう。

労使協定を締結していないにもかかわらず、給与から税金や社会保険料以外の費用を控除するのは、労働基準法違反です。30万円以下の罰金が科されてしまう可能性があるため、注意しましょう。

適切な手続きを踏んで事前の合意を得ることにより、控除に関するトラブルを未然に防げます。これにより、従業員の権利が守られるだけでなく、企業側も安心して給与計算を行えます。

高谷の経営視点のアドバイス

なお、税金と社会保険料に関しては、法令で控除することが定められているため労使協定は不要です。「税金と社会保険料以外」の項目を控除するときに、「賃金控除に関する協定書」が必要です。

賃金から控除できる項目の具体例を見ていきましょう。

賃金から控除できる項目には、法律に基づくものと、労使協定に基づくものがあります。法律に基づく控除の代表的な例としては、所得税・住民税の源泉徴収、社会保険料の天引きなどが挙げられます。

法律に基づいて控除する項目をまとめると、以下のとおりです。

● 所得税

● 復興特別所得税

● 住民税

● 健康保険料

● 厚生年金保険料

● 介護保険料

● 雇用保険料

これらの項目を控除する際には、労使協定の締結は不要です。

労使協定において定められた項目は、企業によって異なります。具体的に考えられる控除項目として考えられるのは、以下のとおりです。

● 社員会費

● 教育費

● 研修費

● 通信教育受講料

● 互助会会費

● 社宅使用料

● 寮の使用料

● 貸付金の返済金

● 社員販売代金

● 財産形成貯蓄

● 団体生命保険(生命保険、個人年金、損害保険の保険料など)

● 持株会拠出金

● 駐車場使用料

● 企業バス乗車料

● 福利厚生施設利用料

● 労働組合の組合費

● その他社員本人が個別に同意したもの

これらの項目は、企業と従業員の合意(協定の作成)があって、はじめて控除が可能となります。

賃金から控除できる項目は多岐にわたり、法律や協定に則った適切な運用が求められます。特に給与は従業員の生活に大きな影響を与える要素となるため、適切な管理を行い、従業員の安心につなげましょう。

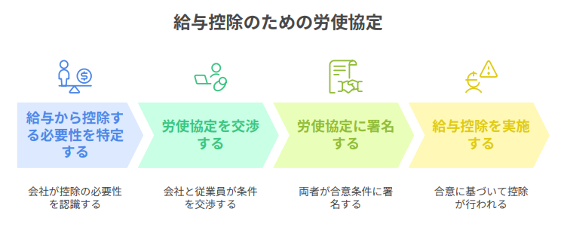

労使協定を締結するためには、まず事業主側で協定書を作成しましょう。協定書の内容を労働者代表に確認してもらい、修正点がないか確認してもらい、労使協定を締結するのが一般的な流れです。

実際に協定書に記名押印する際には、どのような控除項目や条件を含むのかを事前に明示しましょう。これにより、従業員が「よくわからない控除がある」という不信感を持つ事態を防げます。

労使協定書は正式な文書としての効力を持つため、関係者がいつでも参照できるよう、適切な場所に保存する必要があります。

また、協定を更新する際には、必要に応じて見直しを行うとよいでしょう。例えば、自社で新しく財形貯蓄制度を設けた場合、控除項目の追加が必要です。

内容の見直しを忘れずに実施し、適宜調整することで、健全な労使関係の構築に繋がります。

アウトソーシングする重要性をお話しします。

給与からさまざまな控除が発生する場合、計算ミスが発生しないように注意しましょう。給与計算業務を手作業で行うと計算ミスを招いてしまうため、必要に応じて会計ソフトの導入や、社会保険労務士へのアウトソーシングを検討するとよいでしょう。

計算ミスがあると、従業員から不信感を持たれてしまう可能性があります。労使間の信頼関係を良好に保つためにも、間違いのない給与計算を行い、正確で迅速な処理が求められます。

給与計算業務を自動化またはアウトソーシングすれば、人事労務部門の業務負担を軽減できます。人事・労務担当者が生産性のある業務に集中できるようになれば、人的リソースを最適化でき、組織全体の生産性向上が期待できるでしょう。

大矢の経営視点のアドバイス

社会保険労務士へのアウトソーシングをする場合、「レスポンスは早いか」「個人情報保護のセキュリティはしっかりしているか」「デジタル化・IT化に柔軟に対応しているか」を確認しましょう。業務効率性の向上を図りつつ、従業員のプライバシーをきちんと守るためにも、信頼できる社会保険労務士に依頼することが大切です。

賃金控除に関する協定書を適切に作成し、整備することで給与から控除される項目についての透明性が高まります。協定書には、「控除を行う賃金の支払い日」「控除の対象となる具体的な項目」「協定の有効期間」の3項目を必ず記載しましょう。

また、労使協定書はいつでも確認できるように備えれば、従業員自身も控除の内容を理解できるでしょう。

実際に給与から控除する際には、間違いがないように気をつける必要があります。給与計算業務の自動化や社会保険労務士へのアウトソーシングなどを通じて、正確な給与計算を行いましょう。

協定書の作成支援や給与計算のアウトソーシングを検討中の方は、社会保険労務士とうかいへご相談ください。弊社は担当者制によるクイックレスポンスを実現しており、企業の貴重な時間を無駄にはしません。

実際に弊社へご依頼いただいた事業主様からは、「人事労務関係が楽になった」「チャットワークでスムーズに連絡が取れるのは助かる」といった旨のコメントをいただいています。

興味がある方は、ぜひ無料相談へお申し込みください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」