【テンプレート付き】労働条件通知書とは?

記載事項や記入例、交付方法、雇用契約書との違いを解説

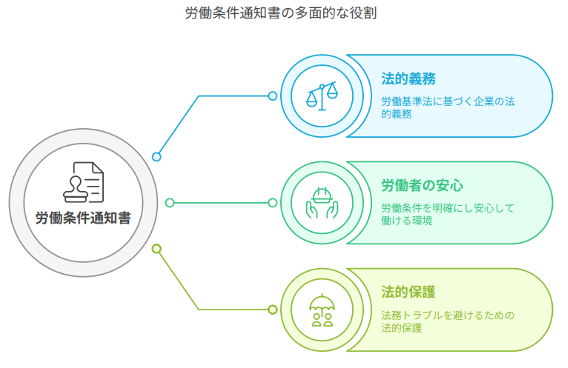

労働条件通知書は、企業が従業員に対して明示すべき労働条件を記載した書類です。労働基準法に基づき交付が義務付けられており、雇用形態に関係なく、従業員を雇用する場合は交付しなければなりません。

労働条件通知書を交付する目的は、労働契約の内容を明確化し、労働契約におけるトラブルを未然に防ぐことです。また、労働条件通知書は法律で定められた項目を網羅しているため、労働者の権利を守る役割も果たします。

労働条件通知書には、必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」があります。労務トラブルを未然に防ぐためにも、労働条件通知書の作成方法や記載すべき内容を知っておきましょう。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

労働条件通知書は、労働契約を締結するにあたって、企業が従業員へ交付する書類です。「このような条件で働いてもらいます」という情報を文書化したもので、賃金や手当、労働時間などの条件を明示します。

まずは、労働条件通知書が果たしている役割について見ていきましょう。

労働条件通知書は、雇用契約に伴う具体的な条件について、これから雇用する予定の人に通知する文書です。労働条件を明確に伝えて、安心して働ける環境を整えるために大切な役割を果たします。

そもそも、労働条件通知書の発行は企業の義務です。労働基準法において、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められています。

つまり、企業としては法務トラブルを避けるためにも、労働条件通知書を作成しなければなりません。入社する人の不安を払拭するだけでなく、労使間の誤解や認識の齟齬などを防ぐうえでも、労働契約や就労条件の内容について確実に通知することが大切です。

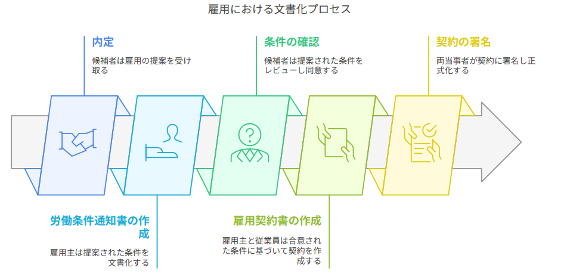

労働条件通知書と雇用契約書は、いずれも従業員を雇用するときにおける重要な書類です。一つにまとめて「労働条件通知書兼就業条件明示書」を作成するケースもありますが、それぞれ以下のように異なる目的と役割を持っています。

| 労働条件通知書 | 内定後、労働条件を通知して「この条件でも問題ないか」を確認する |

| 雇用契約書 | 労働条件通知書に基づいて、労使の双方が納得したうえで記名押印する |

労働条件通知書は、労働基準法に基づいて、労働者に対して明示すべき労働条件を記載する書類です。労働時間や休日、退職に関する事項などが記載され、労働者が働くうえでの権利や義務を明確にします。

雇用契約書は、労使間で合意した契約内容を明記したものです。労働契約そのものが成立したことを証明する文書として、企業と従業員がそれぞれ記名押印をしたうえで保管します。

業務内容や勤務時間、給与など労使間で合意済みの具体的な条件が記載され、契約の信頼性を高める役割を果たします。

労働条件通知書を発行するタイミングは、主に以下の二つです。

- 従業員を新規で雇用するとき

- 雇用している従業員の労働条件が変わるとき

雇用形態に関係なく、新規で従業員を雇用するときは労働条件通知書を交付しなければなりません。つまり、正社員だけでなくパート・アルバイト・契約社員に対しても、通知書を発行する必要があります(派遣社員の場合は派遣元が発行)。

明確な期日はありませんが、採用面接が完了した後、できるだけ早い段階で交付しましょう。内定の連絡をしたあと、実際に入社するまでの間に通知すれば問題はありません。

また、定年後再雇用のときや非正規雇用の従業員を正規雇用に登用するときは、労働条件が変わります。この場合、新しい条件を記載した労働条件通知書を交付しましょう。

大矢の経営視点のアドバイス

海外労務管理は、国際的な業務環境において重要な役割を果たしています。グローバルに展開する企業や海外拠点での事業展開を考えている場合、現地の法律や規制を遵守しつつ、適切な労務管理を行うことが不可欠です。

労働条件通知書に記載すべき内容を確認しましょう。

労働条件通知書には、どのような条件で働くのかを明確に示す必要があります。入社する従業員は、「安心して働けるのかどうか」という不安や疑問を、多少なりとも抱えているためです。

企業側が明確にすべき項目を書面に落とし込み、丁寧に説明することで従業員の安心につながります。業務へ集中し、高いパフォーマンスを発揮してもらうためにも、以下で解説する内容を労働条件通知書に落とし込みましょう。

有期雇用の従業員を雇い入れる場合は、契約期間や更新条件を明記します。労働契約が終了する時期や更新が可能であるかどうか、可能な場合はその条件を明示することが求められます。

契約更新の条件は、企業側の方針や業務の状況によって多様です。「原則更新」としたり、「業務態度に問題がない限り更新」としたり、さまざまな条件を付加できます。

更新の有無をめぐって、従業員とトラブルになるケースは少なくありません。更新に条件を設ける場合は、従業員に誤解を与えるないためにも、できるだけ具体的に記載しましょう。

あわせて、試用期間を設ける場合は「〇カ月を試用期間とする」のような記載が必要です。

就業場所や業務内容は、従業員にとって重要なポイントです。「どこで、どのような業務を担当するのか」を、明示しましょう。

あわせて、転勤の可能性や部署が変わる可能性がある場合、その旨も記載する必要があります。具体的な転勤の範囲や、配属となる可能性がある部署を記載し、将来のキャリアについても明示しましょう。

労働条件通知書への記載が曖昧だと、転勤や配置換えを命じたときに「聞いていない」と、混乱やトラブルを招く恐れがあります。従業員の安心感を高めるだけでなく、スムーズな業務遂行を実現するためにも、あらかじめ変更の範囲や条件を説明しておくことが重要です。

始業・終業の時刻や休日・休憩時間の詳細についても、労働条件通知書で明確に記載しましょう。生活との調和を図ったり、業務の疲れをとるために、始業・終業の時刻や休憩時間を明らかにすることは大切です。

異なる勤務時間が設定されている場合や、従事する業務に応じて勤務時間や休憩時間に変動がある場合は、その詳細も正確に盛り込む必要があります。

休日が特定の曜日で決まっている場合はその曜日、シフト制で休日が不定期の場合は、シフト制である旨を記載します。また、完全週休二日制なのか、部分的な週休二日制なのかも明示しましょう。

年次有給休暇の付与日数について明記します。一日単位だけでなく、半日単位や時間単位の年次有給休暇を取得できる場合は、その旨も記載しましょう。

年次有給休暇のほかに、特別休暇(慶弔休暇や病気休暇など)の制度がある場合も、休暇制度として明記します。

賃金や手当の記載も欠かせません。従業員にとって受け取れる給与は気になるポイントであるため、「どのような給与体系が適用されるのか」「自分が受け取れる手当はあるか」の詳細を記載します。

賃金や手当は、従業員の生活設計に直結すするため、十分な情報提供が求められます。また、賃金の決定方法や支払いのタイミング、昇給・賞与の有無なども明確に記載しましょう。

時間外労働をした場合の割増賃金率についても記載します。割増賃金率が法律で決まっているため、基準を下回らないように注意が必要です。

退職に関する事項も、労働条件通知書に不可欠な要素です。退職手続きや退職に際しての条件、「◯日前までに意思表示すること」のように、必要な手続きを示しましょう。

定年制と継続雇用制度についても、退職に関する事項に含まれます。具体的な年齢や継続雇用の上限について、詳細に記載しましょう。

あわせて、解雇対象となる条件を明示することもあります。解雇に関する規定が詳細に定められている場合、「就業規則 第◯条による」という形で記載しても問題ありません。

2024年4月の法改正で導入される新ルールを解説します。

2024年4月に労働条件明示に関する法改正が行われ、労働条件通知書に記載すべき項目が追加されました。

- 就業場所および従事すべき業務の変更の範囲

- 更新上限の有無および内容(有期雇用の従業員)

- 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(有期雇用の従業員)

- 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件(有期雇用の従業員)

企業は新しく雇用する従業員に対して、より詳細な条件を明示しなければなりません。

全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時において、就業場所や業務変更の範囲の明示が義務付けられます。

現在の職務環境だけでなく、将来的に変更が生じる可能性がある職場環境や従事する業務内容について、詳細に説明する必要があります。

就業場所や業務変更の範囲を明示することにより、従業員は自らの仕事や勤務地の変化に関する情報を事前に把握でき、安心して働けます。

例えば、全国に支店や営業所があり、全国転勤があり得る場合は「会社の定める営業所」のように記載するとよいでしょう。テレワークの可能性がある場合、会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)のように記載します。

従事すべき業務の範囲が広範にわたる場合、「会社の定める業務」のように記載すれば問題ありません。

有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限の有無とその内容について明示する必要があります。また、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明しなければなりません。

この規定により、曖昧だった更新条件が具体化され、契約の更新可能性や条件に関する重要な情報を事前に把握できます。特に、将来的に無期転換への期待を持っている有期雇用従業員にとって有益な情報です。

無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時において、無期転換を申し込める旨(無期転換申込機会)の明示をしなければなりません。

無期転換ルールとは、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、当該従業員からの申し込みがあったとき、期間の定めのない労働契約へ転換するルールです。

事業主は、該当する有期労働契約の「契約期間の初日から満了する日までの間」に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示しましょう。

無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時において、無期転換後の労働条件を明示する必要があります。無期転換の前後では労働条件が変わるため、新しい条件における労働条件を通知しましょう。

事項ごとに明示するほか、無期転換の前後を比較したときの変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも問題ありません。

社会保険労務士法人とうかいへご相談ください。

社会保険労務士法人とうかいでは、労務・経営に関する相談顧問に力を入れています。昨今は雇用の流動化が進んでおり、人材確保や人材定着を進める重要性が高まっています。

労働条件通知書の作成はもちろん、採用時のトラブル(提示された労働条件との乖離)やハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ防止研修)などを通じて、従業員の皆様が安心して働ける環境の提案をさせていただいております。

弊社では、複数担当制を導入しており、またオンラインコミュニケーションを原則としています。質問や疑問に対してスムーズに対応し、貴重な時間を無駄にしないように取り組んでいるため、事業にリソースを集中できるでしょう。

実際に弊社へご依頼いただいている企業様からは、「とうかいさんなら何とかしてくれる」「何を相談してもしっかり回答をいただける」といった声をいただいております。

「とうかいさんなら何とかしてくれる」という信頼があります。中小企業の成長のプラットフォームとして期待しています。

労働条件通知書は、新たに従業員を雇い入れるときや労働条件を変更したとき、作成・交付する必要があります。従業員が不安や不信感を感じることなく、業務に集中できるようにするためにも、賃金・就業場所・労働時間・業務内容などを明らかにしましょう。

2024年4月から、労働条件通知書で明示すべき項目が増えました。最新の法律に沿って、従業員の雇用を進めていきましょう。

社会保険労務士法人とうかいでは、労務相談顧問として事業主の方をサポートいたします。企業が成長するための支援を心がけており、経営者様が本業に専念できる環境を作るためのサービスを提供しております。

無料相談を行っておりますので、興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」