職場のルールブックと就業規則の違いは?

メリットや作成方法についても解説

職場のルールブックは、企業が独自に定めた職場の運営に関するルールやガイドラインです。法的な効力は持ちませんが、従業員が遵守すべき行動基準や業務の進め方を明示し、職場の秩序を守る際に役立ちます。

また、ルールブックは業務における基本的な考え方や価値観を共有し、労使間・従業員同士の一体感を高める役割も果たしています。チーム全体が同じ方向を向いて業務に取り組むことが可能となり、結果的に企業の生産性向上につながるでしょう。

今回は、職場のルールブックの作り方や就業規則との違いなどを解説します。ルールブックのテンプレートも用意しておりますので、ぜひご活用ください(お客様と直接接して接客する業種・職種について、就業規則より簡易な社内ルールの例として作成しております。各社の事情による異なる部分については適宜ご変更のうえご利用ください)。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

職場のルールブックとはいったい何なのでしょうか。

職場のルールブックとは、企業が設定した独自の運営ルールやガイドラインです。出退勤のルールや残業の申請・報告手続き、会社として禁止していることなどを明文化し、従業員が職場内でどのように行動すべきかを示します。

企業が独自に作成できるため、服装規定やテレワークのルールなど、より具体的な項目を含めても問題ありません。つまり、従業員が日常業務を遂行するうえでの指針といえるでしょう。

職場のルールブックは、主に職場風土の醸成と従業員の行動を促すことを目的として作成します。また、ルールブックは定期的に見直しを行い、時代の変化や従業員のニーズに応じたアップデートが求められます。

職場のルールブックと就業規則の違いについてお話しします。

職場のルールブックと就業規則は、企業における運営のために作成される文書ですが、それぞれ異なる目的や役割を持っています。具体的な違いをまとめると、以下の表のとおりです。

| 項目 | 就業規則 | 職場のルールブック |

|---|---|---|

| 目的 | 労使トラブル防止 | 組織風土の醸成 従業員意識の向上 |

| 法的な要件 | 労働基準法等で規定 | 特になし |

| ビジュアル | 文章のみ | 適宜イラストや図表を用いても構わない |

以下で、詳しく解説します。

ルールブックの目的は、主に組織風土の醸成や従業員意識の向上です。他にも、職場内での行動やコミュニケーションの基準を示し、従業員同士の関係性を円滑にする役割も果たしています。

企業によっては、服装のガイドラインやオフィスでの利用規則などをルールブックで明文化しています。ルールブックのフォーマットは自由なので、イラストや図表を用いて視覚的にわかりやすく示すとよいでしょう。

一方で、就業規則は主に労働条件に関する規定が中心であり、賃金や労働時間、休暇など従業員の権利や義務を具体的に定めています。主に労使トラブルを未然に防ぐ目的があります。

ルールブックには通常、法的効力はありません。これは、企業内部での運用に関するものであり、従業員がルールに従わない場合に法的措置を取ることは難しいのが実情です。

ルールブックは、あくまでも企業の自律的なルールを示しているに過ぎず、遵守されるかどうかは従業員自身の意思次第となります。

一方で、就業規則は労働基準法やその他の法律に基づいて作成されるため、法的な拘束力を持ちます。従業員が就業規則に違反した場合、企業は法的措置を取ることが可能で、その内容は全従業員に適用されます。

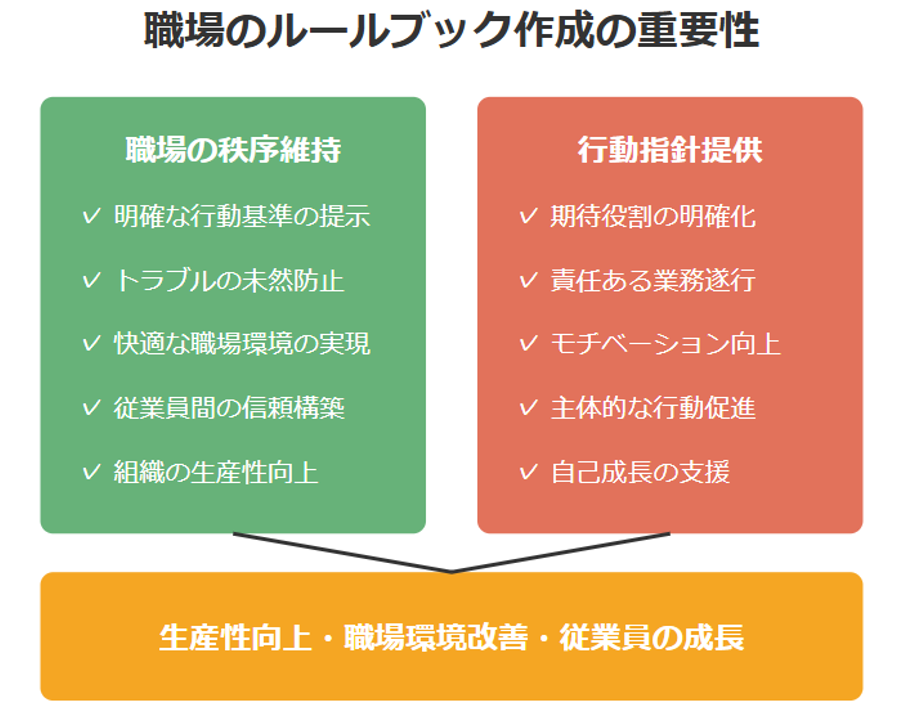

ルールブックが必要な理由をご説明します。

ルールブックの作成は企業に義務付けられているわけではありません。しかし、明確な基準を設けることで職場環境を健全に保てるため、円滑な事業を実現するうえで重要な役割を果たしています。

特に、従業員が多様化する現代では、共通の価値観や行動指針が存在しないとトラブルが起こりやすくなります。従業員のモラルを高めて業務生産性の向上や職場環境の改善を進めるうえで、ルールブックの作成は有意義です。

職場の秩序を維持するためには、明確なルールの存在が欠かせません。ルールブックによって行動基準や業務の進め方を示し、従業員全体で共有すれば、職場の秩序を維持できるでしょう。

「何をやってはいけないのか」をルールとして明文化すれば、従業員間のトラブルを防止できます。また、快適な職場環境を実現できれば、仕事の進行がスムーズになるでしょう。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

秩序が保たれた環境では、従業員同士の信頼関係も深まり、相互の協力が得やすくなります。結果として、組織全体としての生産性が向上し、従業員も安心して働くことができるでしょう。

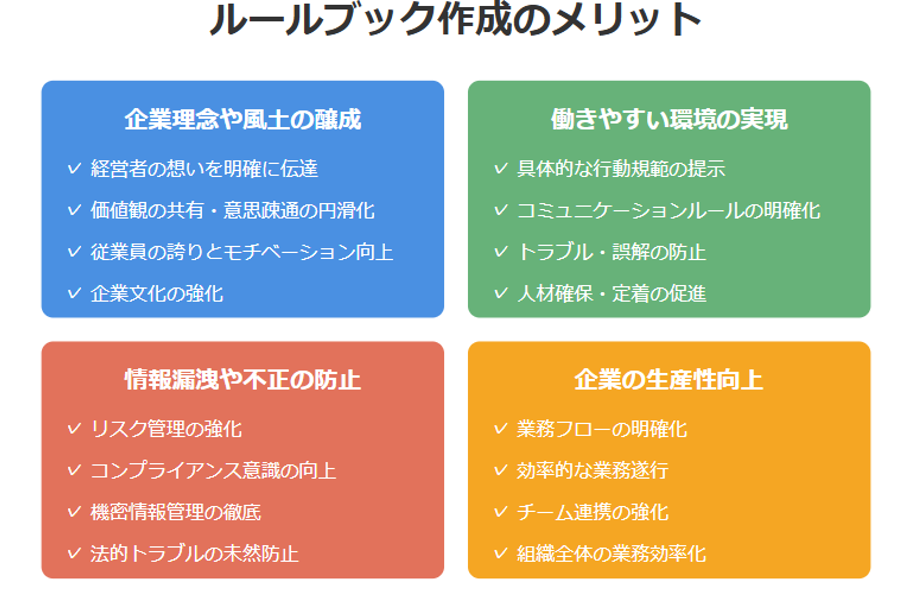

ルールブックのメリットを見ていきましょう。

ルールブックを整備することによって、さまざまなメリットが得られます。企業の理念や風土の醸成を促進し、働きやすい環境を実現するためにも、ルールブックの作成は欠かせません。

以下で、それぞれ詳しく解説します。

ルールブックを作成し、働き方のルールや経営者の想いを伝えることで、企業理念や風土の醸成を促進できます。経営者と従業員が同じ価値観を持つことで、意思疎通がスムーズになるでしょう。

理念は、言葉だけでは伝わりにくいことが少なくありません。ルールブックの中で具体化し、従業員に意義をわかりやすく伝えることで、従業員は自らの行動に一貫性を持って臨めるでしょう。

このように、企業理念や風土の醸成が進み、企業文化が強化されれば従業員の意識が高まります。各従業員が誇りを持ち、モチベーションを高く保てば、企業全体の目標達成に向けた動きが一層スムーズに進むでしょう。

ルールブックを作成し、適切に運用することで従業員が働きやすい環境を整備できます。具体的な行動規範やコミュニケーションのルールが示されることで、従業員は何をどのようにするべきかを理解できるためです。

従業員が増えるほど人間関係が複雑になり、無用なトラブルや誤解が生まれがちです。ルールブックの中で基本的なルールを設けることで、トラブルが起こるリスクを軽減できるでしょう。

高谷の経営視点のアドバイス

職場の雰囲気も明るくなり、働きやすい環境が整うことで、従業員のモチベーションや生産性も向上します。「この企業で働き続けたい」と感じてもらえれば、人材確保・人材定着にもつながるでしょう。

ルールブックは、情報漏洩や不正行為を防ぐためのリスク管理にも役立ちます。従業員が一人でもコンプライアンス違反を起こすと、企業全体の信頼が失われるリスクが考えられるでしょう。

具体的な情報管理のルールや遵守すべき内容を明示することで、従業員は機密情報の取り扱いに注意を払うようになります。その結果、重大なトラブルや問題の発生を回避できるでしょう。

企業の信用を守り、法的トラブルを未然に防ぐうえで、ルールブックを作成し抑止力を高めることは有意義です。

ルールブックを通じて整備された制度は、企業の生産性向上にも寄与します。明確なルールがあれば、従業員は自分の役割や業務フローを理解でき、効率的に業務を進められます。

働きやすい環境を整備し、コミュニケーションが活発になれば、従業員同士での連携も強化されます。その結果、チーム全体の業務が円滑に進むようになります。

ルールブックのデメリットを見ていきましょう。

ルールブックを策定することにより、いくつかデメリットも発生します。せっかくルールを作成しても、従業員が守れなければ意味がありません。

以下の内容を参考にして、自社にとって最適なルールブックを作成しましょう。

ルールが増えると、従業員にとってすべての遵守が困難になります。特に新入社員の場合、ルールが多岐にわたると何から手を付けてよいのか分からなくなる可能性が考えられるでしょう。

その結果、重要なルールがないがしろにされたり、誤解に基づく行動が発生してしまいかねません。

また、ルールが多すぎると従業員の士気が低下する要因ともなります。複雑なルールの遵守に追われてしまい、自分の裁量や創意工夫を生かす機会が失われるためです。

闇雲にルールを作成するのではなく、本当に必要な内容に留め、従業員の士気に影響しないように意識しましょう。

ルールブックが過度に厳格だと、従業員の発案力や思考力が低下する可能性があります。あらゆる行動がルールによって制限されると、従業員のアイデアやイノベーションの可能性を奪ってしまうでしょう。

従業員が自ら考えたり、新たなアイデアを生み出したりする余地がなくなると、結果として業務の活性化を妨げる要因となります。

企業の成長や発展には、創造的な従業員の意見やアイデアが欠かせません。ルールブックを作成する際には、秩序や風紀を守るための内容を軸にして、従業員が自由に考えられる余地を持つ内容にすることが重要です。

ルールブックが厳格だと、企業自体の硬直化が進むことがあります。変更や改善が困難な体制が整ってしまうと、従業員は「前例踏襲したほうが無難だろう」と判断し、新しい市場のニーズに応えることが難しくなります。

つまり、従業員がルールに則って行動するあまり、柔軟な対応ができなくなってしまうのです。組織が硬直化すると、市場から取り残されてしまい、競争力も失ってしまうでしょう。

ルールブックを作成する際には、一定の柔軟性を持たせ、時代に合わせて見直すことが大切です。企業が生き残るためには、必要に応じた改革が常に求められる点を意識すべきでしょう。

ルールブックの主な項目について解説します。

ルールブックには、職場環境を整えるために必要なさまざまな項目が含まれています。これらの項目は、企業ごとの文化や業務内容に応じてアレンジされることが多く、従業員がスムーズに業務を遂行するために役立つ基準となります。

以下で、ルールブックに記載される主な項目を解説します。

オフィスの運用に関するルールは、職場環境を快適に保つために不可欠な要素です。オフィスの使用ルールとして、整理整頓や清掃に関する指針が含まれ、従業員が快適に業務を行えるよう配慮するのが一般的です。

また、共用スペースの使い方やミーティングルームの利用方法も明記するとよいでしょう。

運用ルールが整備されることで、快適な職場環境を維持でき、従業員が余計なストレスを感じずに済みます。その結果、業務の効率化が実現され、従業員同士も円滑にコミュニケーションを取れるようになるでしょう。

テレワークが広がる中、リモート環境での業務を適切に進めるためのルールを設けることもあります。テレワークの規定を設ける際には、業務時間の管理やコミュニケーションに関する具体的な方針を明文化するのが一般的です。

たとえば、業務報告の頻度や使用すべきツールに関するルールが示されることで、チームメンバー間での情報共有が円滑になります。また、リモート勤務における心理的な安心感も得られるため、従業員が集中して業務に取り組めるでしょう。

ルールブックを効果的に作成するための手順を解説します。

現状を把握して目的を明確したり、経営者として従業員にどのような役割を求めているのか、社会にどのような価値を生み出したいのかを明らかにしましょう。

企業内で発生している課題や、従業員からのフィードバックを収集し、現状の課題を把握しましょう。ルールブックに盛り込むべき内容や優先順位を決定したら、ルールブックに落とし込みます。

目的に合った項目を設定することで、従業員が業務を進めやすくなり、果たすべき役割を理解するのに役立ちます。あわせて、企業の理念や文化を反映させましょう。

ルールブックの草案ができたら、ルール内容の整合性を確認しましょう。異なるセクションや項目が互いに矛盾していないか、また企業の目的や方向性と整合しているかをチェックします。

客観的に見て「ルールが厳しすぎる」と判断した場合は、項目の削除や要件の緩和などを行いましょう。

整合性が取れていれば、従業員の間に混乱が生じることを防げます。また、ルールの遵守を促進できるでしょう。

ルールブックが完成した後は、従業員への周知と教育が欠かせません。ルールの理解を深め、実際の業務においてどう活用するかを明確に示しましょう。

周知の方法としては、社内セミナーやワークショップを開催する方法が効果的です。

具体的な事例を交えた説明を行うことで、従業員の関心を高め、ルールの重要性を感じてもらえます。また、継続的・定期的にルールの確認や再教育を行えば、職場環境を適切に保てます。

ルールブック作成時の注意点を見ていきましょう。

ルールブックを作成する際には、企業の理念に基づいた内容にすること、組織全体の意見を反映させることが重要です。

ルールブックの内容は、企業の理念や価値観に基づくものであることが必要です。理念から外れたルールが存在すると、従業員が混乱してしまい、整合性のない行動を取る事態になりかねません。

その結果、企業全体の目指す方向性と実際の行動に乖離が生じる恐れが考えられるでしょう。

一方で、企業の理念が浸透しているルールブックは、従業員の意識を高め業務を進めるうえでの有用な指針となります。理念や価値観が明確であれば、従業員が自らの行動を振り返る手助けにもなるはずです。

ルールブックを作成する際には、一部の人たちだけで作成するのではなく、多様な意見を取り入れる必要があります。特定の部署や役職者だけで決定されたルールは、従業員にとって不便やストレスの原因となる可能性があります。

従業員の意見を反映させないと、「現場の苦労を知らずにルールを作成している」「従業員をないがしろにしている」という不満が生まれかねません。

そのため、さまざまな観点を持つ従業員が参加し、より実用的で効果的なルールを作成しましょう。多くの人の意見を反映させることで、従業員に受け入れられやすいルールを作成でき、結果として企業全体の協力体制も強化されるでしょう。

ルールブックにおいて、例外を認めることは避けましょう。特定の従業員に対する特別扱いが発生すると、他の従業員の不満を招き、組織内の士気が低下するためです。

全ての従業員に対して公平なルールを適用することを前提にして、ルールブックを作成しましょう。

ルールが一貫して適用されることで、従業員は自分の行動が評価されるかどうかについて判断しやすくなります。組織の基盤を強化し、信頼関係を構築するためにも、公平性の維持は欠かせません。

ルールブックは一度作成したあとも、必要に応じて修正を行わなければなりません。企業の環境や市場が変化する中で、ルールが時代遅れとなってしまうことがあるため、定期的に見直しましょう。

定期的に見直すことで、ルールが実用的かつ適切なものとして機能します。

修正の際には、従業員からのフィードバックを取り入れることも大切です。従業員の意見を反映させることで、ルールブックの信頼性が高まり、現場での実効性が向上することに繋がります。

職場のルールブックと就業規則は、それぞれ異なる目的と役割を持つ企業運営の重要な文書です。ルールブックは、職場内での行動基準やコミュニケーションのルールを示し、企業文化を醸成しつつ職場環境を健全に保つ役割を果たします。

さらに、職場のルールブックを作成することで、社内のルールをわかりやすく伝えられます。従業員教育のツールとしても機能するだけでなく、全従業員で価値観を共有することにより、経営者と従業員の信頼関係が深まるでしょう。

社会保険労務士法人とうかいは、「人」に関するスペシャリストとして、働く人の幸せと会社の利益を両立する経営をサポートしています。

職場のルールブック作成をはじめ、労務トラブルを事前に予防し、働きやすい環境を整えるアドバイスをいたします。困ったときにすぐご相談いただける環境を整えておりますので、いつでも相談可能です。

無料相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にお申し込みください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」