給与計算時に雇用保険料はどう計算する?対象者や計算時の注意点を解説

給与計算時における雇用保険料の計算方法を解説します。雇用保険の対象者や注意点も解説するので、参考にしてみてください。

雇用保険に加入する従業員を雇用している場合、毎月の給与から雇用保険料を控除する必要があります。事業主や給与担当者は、雇用保険料の計算方法を把握しなければなりません。

雇用保険料は、給与総額に対して一定の保険料率を乗じて算出します。保険料率は毎年見直されるため、都度対応しましょう。

今回は、給与計算時における雇用保険料の計算方法を解説します。雇用保険の対象者や注意点も解説するので、参考にしてみてください。

【更新情報】 2024年12月11日 追記

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

雇用保険の対象者とはだれでしょうか?おさらいしていきましょう。

以下に該当する従業員は、雇用保険の対象者となります。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上である

- 31日以上の雇用見込みがある

なお、雇用保険の対象者は常用・パート・アルバイト・派遣など名称や雇用形態は関係ありません。条件を満たしていれば、正社員だけでなく派遣社員やパート・アルバイト従業員も雇用保険の対象者です。

ただし、同居の親族や昼間学生、家事使用人は原則として雇用保険の対象外です。

雇用保険対象者となる従業員を雇用したときは、管轄のハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」提出する必要があります。そのうえで、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」を従業員へ渡しましょう。

雇用保険料を計算する際の具体的な流れを解説します。

雇用保険料は、支払った給与の総額に対して一定の保険料率を乗じて算出します。

以下で、雇用保険料を計算する際の具体的な流れを解説します。

雇用保険料を算定する際には、給与の総額をベースにします。支給する給与でも、雇用保険料の算定になるものとならないものがあるため、注意しましょう。

| 雇用保険料の対象になる給与 | 雇用保険料の対象にならない給与 |

|---|---|

| 基本給 賞与 残業手当 深夜手当 地域手当 扶養手当 家族手当 宿直手当 日直手当 住宅手当 子供手当 技能手当 教育手当 特殊作業手当 通勤手当 定期券・回数券(通勤のための現物支給分) | 退職金 |

雇用保険料の対象になる給与を正確に認識しないと、控除する雇用保険料に過不足が発生します。

労働局による算定調査で不足を指摘されると、本来納めるべき保険料を納めなければなりません。また、追徴金を課されるケースもあるため、注意しましょう。

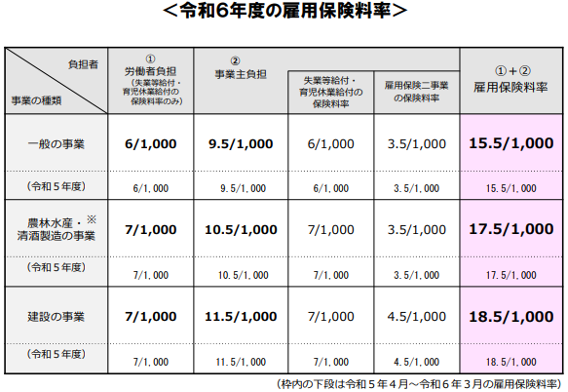

雇用保険の算定対象を計算したら、雇用保険料率を乗じます。令和6年度における雇用保険料率は以下のとおりです。

一般の事業では従業員が負担する料率が6/1000(0.6%)ですが、農林水産・清酒製造の事業や建設業の事業では7/1000となっています。料率は毎年見直されるため、最新情報の確認が必要です。

雇用保険の算定対象となる給与総額と雇用保険料率を乗じれば、雇用保険料を計算できます。令和6年度の料率に基づいて、雇用保険料を計算してみましょう(従業員負担分)。

| 一般の事業 | 農林水産・清酒製造の事業 建設業の事業 | |

|---|---|---|

| 15万円 | 900円 | 1,050円 |

| 20万円 | 1,200円 | 1,400円 |

| 25万円 | 1,500円 | 1,750円 |

| 30万円 | 1,800円 | 2,100円 |

算定基礎となる給与の計算さえ間違えなければ、雇用保険料の計算は難しくありません。

しかし、給与計算初心者の方にとっては、戸惑うことがあるかもしれません。ベテランの給与担当者が退職することになり、引き継ぎで苦慮している事業主の方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

雇用保険料を計算する際には、いくつか注意すべき点があります。

給与担当者が間違えやすい点を解説するので、参考にしてみてください。

雇用保険料は、毎月の給与だけでなく賞与からも控除する必要があります。雇用保険料の対象になる給与には賞与も含まれるため、賞与を支給する際には雇用保険料を控除しましょう。

なお、賞与に対する雇用保険料の計算は給与と同じです。例えば、賞与支給額が100万円で従業員負担分の雇用保険料率が0.6%の場合、雇用保険料は9,000円となります。

雇用保険料の計算時に、小数点以下の端数処理を間違えないように注意しましょう。計算した結果1円未満の端数が生じたときは50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げます。

65歳以上の従業員も、雇用保険の加入条件を満たす場合は雇用保険に加入します。令和2年4月1日より、65歳以上の従業員も雇用保険料の支払いが義務付けられました。

65歳以上の従業員がいる場合やこれから雇用する場合は、週の所定労働時間を把握したうえで雇用保険に加入すべきか判断しましょう。

特に、昨今は65歳以上でも就労する人が増えているため、雇用保険の加入や計算を間違えないように注意しましょう。

給与計算をアウトソーシングするのも選択肢の一つです。

給与計算を自社で行うのではなく、外部にアウトソーシングする選択肢があります。社会保険や給与計算の専門家にアウトソーシングすれば、自社で社会保険手続きや給与計算を行う必要がありません。

さらに、雇用保険料の計算ミスを防げる点もアウトソーシングするメリットです。労働局による調査を受けて雇用保険料の計算ミスや雇用保険に加入させるべき労働者を加入させていないことが判明すると、追徴金を課される恐れがあります。

雇用保険の加入手続きや雇用保険料の計算を適切に行えば、追徴金を課されるリスクを軽減できます。適切な手続きを行い、従業員が安心して働ける環境を整備するためにも、専門家へのアウトシーシングは有用です。

給与計算をアウトソーシングすることには、いくつかのメリットとデメリットがあります。メリットとしては、専門的な知識を持った外部のプロに任せることで、正確な計算と法令遵守が期待できる点です。また、自社のリソースを他の業務に集中させられるため、生産性が向上する可能性もあります。一方で、デメリットには、外部委託にかかる費用や、社内にノウハウが蓄積されにくいことが挙げられます。どちらを選択するかは、自社の状況によって判断が必要です。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

給与計算をアウトソーシングするときは、社会保険労務士に依頼するのが一般的です。アウトソーシングの費用は発生しますが、貴重な人員を生産性の高い業務に充てられることを考えると、長期的に見ればプラスになるでしょう。

雇用保険に加入している従業員へ給与を支払う際には、その都度雇用保険料を計算したうえで控除する必要があります。算定対象となる給与を正しく計算し、雇用保険料率を乗じましょう。

雇用保険の加入対象者は正社員に限りません。契約社員やパート・アルバイトも加入対象となり得るので、注意しましょう

正しく雇用保険料を計算したいときは、専門家へのアウトソーシングが一つの手段となります。労務管理や社会保険の専門家である社会保険労務士に依頼すれば、正しく手続きや計算を行ってくれるでしょう。

社会保険労務士法人とうかいでは、給与計算や社会保険手続きをすべてお任せいただけます。事業主や従業員が本業に集中できるようにサポートしつつ、労務相談や経営のサポートも行っています。

社会保険や給与計算のアウトソーシングを検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」