【テンプレート付き】マイカー通勤規程の作り方は?

導入する際に気を付けることを確認し、労務トラブルを回避!

企業においてマイカー通勤を導入する際は、適切な規程を整備しましょう。マイカー通勤を希望する従業員が行うべき手続きや遵守すべきルール、加入しなければならない保険などを明記することが大切です。

マイカー通勤規程は、従業員の安全を確保し、企業全体のリスク管理を適切に行ううえで欠かせません。就業環境を整えつつ、従業員が通勤時するときの安心感を高めましょう。

今回は、マイカー通勤規程の作り方や導入する際に気を付けることを解説します。規程のテンプレートもお配りしておりますので、ぜひご活用ください。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

マイカー通勤の必要性について解説します。

「マイカー通勤規程」は、自家用車やバイクなどで通勤する従業員の管理について定め、マイカー通勤者の安全と事故の未然防止に役立てるための規程です。

公共交通機関のアクセスが悪い事業場や心身の都合でマイカー通勤を希望する従業員がいる場合、マイカー通勤規程を設けるケースが考えられます。通勤しやすい環境の整備は、人材確保や人材定着の効果が見込めるでしょう。

マイカー通勤を認めれば、通勤の利便性を高めつつストレスを軽減できますが、事故のリスクに配慮しなければなりません。

従業員がマイカー通勤して事故やトラブルを起こした場合、使用者責任として責任が企業にも及ぶ可能性があります。規程の中でマイカー通勤者が加入すべき保険や求償に関するルールを整備しておけば、万が一の事態に備えられます。

交通事故はいつ起こるかわかりません。事前に明確なルールを策定し、従業員と企業の対処方針を明確にすることで、従業員に安心感を与えられるでしょう。

なお、規程の数が増えてくると規程の管理が煩雑になってくるため、管理責任の明確化や、制定・改廃等の手続きの標準化等を目的として、規程管理規程を作成します。

この規程管理規程において、規程毎に管理責任者を定めることとしている場合、それぞれの規程に管理責任者の明記が必要となります。

鶴見の経営視点のアドバイス

具体的には、「マイカー通勤者が運行中に起こした事故について、会社は賠償責任を負わない。」「規程に違反して起こした事故については、会社は賠償責任を負わない。」のような規程を設けるとよいでしょう。

マイカー通勤の導入時に確認することを解説します。

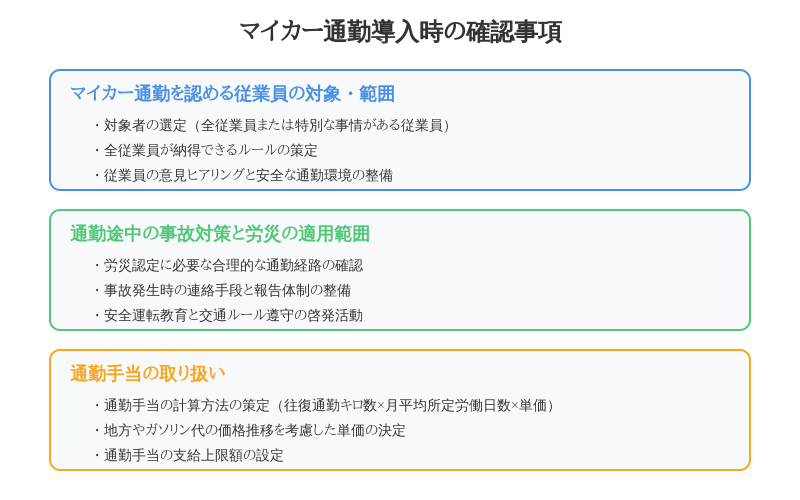

マイカー通勤の制度を導入する際には、企業の方針と従業員の希望をしっかりと照らし合わせ、どのような形で運用するのが最適かを確認しましょう。

具体的に、企業としてマイカー通勤制度を導入するときに確認しておくべきことを解説します。

マイカー通勤の制度を円滑かつ適切に運用するために、対象者を選定しましょう。すべての従業員を対象とする場合はその旨を記載し、特別な事情を抱えている者のみを対象とする場合、具体的な要件を記載します。

企業全体としての統一性と実効性を担保するためにも、全従業員が納得できるルールを策定しましょう。必要に応じて従業員の意見をヒアリングし、従業員が安心して通勤できる環境を整備することが大切です。

マイカー通勤中に事故が発生すると、労災の対象となります。ただし、労災として認められるためには、その経路が合理的である必要があります。

また、労災が発生したあとは労災申請の書類を用意する必要があるため、事故が発生した場合の適切な連絡手段や報告体制を整備しておきましょう。

自己のリスクを軽減するために、従業員には通勤中の安全運転を促す教育や、交通ルールの遵守に関する啓発活動を強化することも大切です。

マイカー通勤は、公共交通機関を利用した通勤と比べて、通勤手当の支給が複雑になりがちです。公共交通機関のように金額が明確ではないため、規程内でルールを定める必要があります。

マイカー通勤者にも通勤手当を支給する場合、「往復通勤キロ数×月平均所定労働日数×単価」のように計算するルールを作るのが一般的です。単価は、地方やガソリン代の価格推移などを踏まえて決定します。

また、支給する上限額を設ける企業もあります。

マイカー通勤規程には、以下のように基本的な項目を含めましょう。

- マイカー通勤の許可基準

- マイカー通勤の対象者

- 業務利用の有無

- 運転中の厳守事項

- 駐車場代の負担と駐車場の場所

- 加入すべき保険と補償内容

- 事故が起きたときの連絡方法

- マイカー通勤の有効期間

- マイカー通勤許可の取り消し基準

- 会社の費用負担範囲

- 会社の免責事項

例えば、マイカー通勤を許可する条件や対象者を明文化し、「どのような状況ならマイカー通勤できるのか」を具体的に明示します。

さらに、「速度違反をしない」「携帯電話・スマートフォンを使用しながらの運転をしない」などの厳守事項を定め、必ず加入すべき保険も示します。事故に対するリスクにきちんと備えることで、労使の双方に安心感をもたらすでしょう。

ただし、交通事故のリスクはゼロにできません。実際に事故が発生した際の連絡方法について具体的に規程し、企業側の責務と従業員側の責務を明確に記載しましょう。

任意保険の加入は、マイカー通勤者がリスクに備えるうえで欠かせません。万が一事故が発生した場合、任意保険に加入していないと大きな経済的負担を背負う可能性があります。

対人・対物を無制限にすることを求め、きちんと保険に加入している事実を確認できた場合のみ、マイカー通勤を認めるとよいでしょう。企業としては、保険証のコピーの提出を求めたり、定期的に任意保険の加入状況を確認したりすることが求められます。

減できます。交通安全に関する教育や意識の向上を規程に盛り込み、周知すれば安全意識を高められるでしょう。

具体的な講義内容としては、基本的な交通ルールの確認や過去の事故事例の提示などが挙げられます。安全運転の徹底を義務化し、組織全体での安全管理体制を強化すれば、事故のリスクの最小化できるでしょう。

また、運転免許の更新前に会社から声掛けをしたり、更新後の運転免許証の提示を求めたりすることも有効です。

従業員にどのように周知するか、その方法を見ていきましょう。

マイカー通勤規程を作成した後は、その内容を適切に周知することが欠かせません。

また、必要に応じて規程を改定してブラッシュアップすれば、従業員のニーズや時代の変化にも対応できるでしょう。

規程を周知する際には、従業員が規程の存在を知り、理解できなければ意味がありません。単に配布するだけでなく、定期的なセミナーや講習会を実施して、重要なポイントを伝えましょう。

実際に事故が発生してから対処するのはなく、事故が発生しないように未然に防ぐ意識を持つことが大切です。

さらに、作成した規程はいつでもすぐ確認できるように、書面やデータで保管しましょう。

マイカー通勤規程は、一度作成したら終わりではありません。継続的に見直しと改善を行い、快適かつ安全にマイカー通勤できるように配慮しましょう。

実際に運用を開始すると、新たな課題や問題が明らかになることがあります。定期的な確認や従業員からのヒアリングなどを行い、アップデートに着手しましょう。

規程の解釈について疑義が生じた場合は、関係部署の長及び外部の専門家の意見を勘案し、会社が最終的に決定するのが一般的です。

一人でもマイカー通勤者がいる場合、マイカー通勤の規程が欠かせません。安全に通勤できる環境を作るだけでなく、企業が負うリスクを軽減するうえで、マイカー規程が果たす役割は大きいでしょう。

明確でわかりやすい規程を設けることで、通勤に伴う様々なトラブルを未然に防げます。また、定期的に規程を見直して法律や社会状況の変化に柔軟に対応し、労使双方が納得できる環境を作りましょう。

社会保険労務士法人とうかいでは、各種規程の作成や改定を承っています。企業の状況に合わせて、働きやすい環境作りと企業のリスク管理などの観点から、最適な規程作りをサポートいたします。

「どのように規程を作成すればよいのかわからない」「従業員のニーズをつかみきれない」「法的に問題がない規程を作りたい」とお考えの方は、ぜひ無料相談へお申し込みください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」