【テンプレート付き】定年後の再雇用制度・嘱託社員とは?

規程の作り方や導入の注意点

現行制度において、企業には従業員に対する65歳までの雇用確保義務と、70歳までの雇用確保の努力義務が課せられています。

生産労働人口の減少が見込まれている中で、高齢者の活用は企業にとっても重要な戦略となります。知識・経験・スキルを持ち、企業文化にも精通している従業員を長く雇用することで、労働力を最大限に活用できるでしょう。

今回は、企業が定年後の再雇用契約規程を作成する際の流れや知っておくべきポイントなどを解説します。規程のテンプレートもお配りしておりますので、ぜひご活用ください。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

定年後の再雇用について解説します。

再雇用制度とは、定年退職後に再び同じ企業に雇用される仕組みです。企業にとっては、高いスキルや経験を持つ従業員を継続的に活用できるメリットがあります。

一方で、従業員側にもメリットがあります。長く働いて給与を得る経済的なメリットだけでなく、持っている知識・スキル・経験などを活かして貢献できることで、心身共に健康的な生活を送れるでしょう。

再雇用制度は、定年を迎えた従業員が一度退職した扱いにして、新たな契約で雇用されることを指します。1年ごとの更新制となる有期雇用契約を締結し、嘱託社員として扱われるのが一般的です。

一方で、勤務延長制度は従来の契約を継続する形での定年延長を意味します。現行の身分や契約条件が維持され、特に変更はありません。

それぞれの違いをまとめると、下表のとおりです。

| 再雇用制度 | 勤務延長制度 | |

| 雇用契約 | 新たに契約を結ぶ | 現行契約がそのまま延長 |

| 労働条件 | 新しい条件で設定可能 | 既存の条件が維持 |

| 退職金 | 定年時に支給 | 支給されない |

| 雇用形態 | 契約社員やパート等に変更可能 | 正社員として継続 |

再雇用では新しい雇用契約が結ばれるため、労働条件や給与体系を改定する余地があります。一方、勤務延長では条件が変わらず、現行の給与体系がそのまま継続されます。

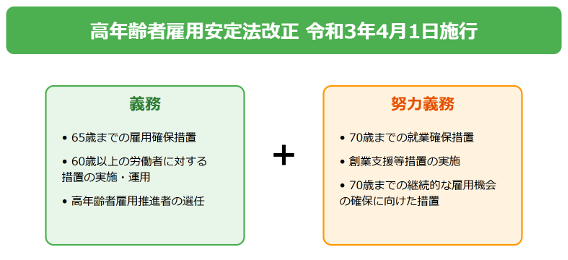

高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用機会の確保を企業に義務付ける法律です。この法律は、高齢者が社会で活躍できるようにするための重要なフレームワークとなっています。

企業は定年を65歳まで引き上げたり、再雇用制度を導入したりする必要があります。具体的には「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかを実施しなければなりません。

さらに、2021年4月1日から施行された改正法では、70歳までの就業機会確保が努力義務として新たに追加されました。これにより、以下のいずれかの導入が努力義務となっています。

● 70歳までの定年引き上げ

● 定年制の廃止

● 70歳までの継続雇用制度の導入

● 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

● 70 歳まで継続的に社会貢献事業へ従事する制度の導入

高齢者人口がさらに増加すると見込まれている中で、今後は70歳までの雇用確保が義務化される可能性があります。企業としては、高年齢者雇用安定法の改正に関する最新情報を確認し、適切に遵守しなければなりません。

大矢の経営視点のアドバイス

知識やスキル、就労意欲を持つ高齢者が就業する意欲を失わないようにするために、高年齢者雇用安定法が果たす役割は大きくなっていくでしょう。企業にとっても、有益な人材資源を取り込む手段となります。

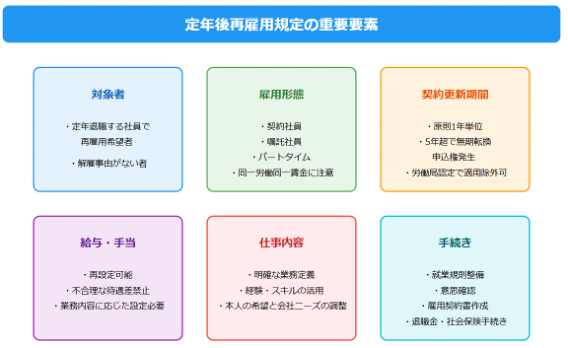

再雇用制度の設計と契約のポイントです。

再雇用制度を設計する際には、いくつかの要素を考慮する必要があります。雇用形態(契約社員やパートタイム、嘱託社員など)や労働条件などを設定し、労使の双方が納得できる形で高齢者雇用を促進しましょう。

なお、規程の数が増えてくると規程の管理が煩雑になってくるため、管理責任の明確化や、制定・改廃等の手続きの標準化等を目的として、規程管理規程を作成します。

この規程管理規程において、規程毎に管理責任者を定めることとしている場合、それぞれの規程に管理責任者の明記が必要となります。

定年後再雇用の対象者となる従業員を、規程で明記します。「定年により会社を退職する社員であって再雇用を希望する者」のような書き方をするケースが一般的です。

なお、「解雇に該当する事由がある者を除く」という制限を設けることが可能です。

再雇用制度における雇用形態は、契約社員としての再雇用か、パートタイムとしての雇用かによって異なります。企業としては、自社の業務ニーズや人員管理の方針に応じて、どの形態が最も適しているかを判断することが大切です。

契約社員や嘱託社員として再雇用するケースが一般的ですが、労使の双方が同意すれば、パート勤務での再雇用も可能です。業務内容や責任範囲、労働条件も業務内容に応じて調整して問題ありません。

ただし、同一労働同一賃金の原則により、パートタイムで再雇用する場合は、正社員とパート間で不合理な待遇差を設けることは禁止されています。

再雇用契約における契約更新期間は、1年単位で設定されることが一般的です。

再雇用契約が通算5年を超える場合、「5年ルール」により、無期雇用労働者へ転換する必要があります。本人が無期転換へ申し込んだ場合、期間の定めのない雇用契約となる点に注意しましょう。

定年後再雇用の場合、都道府県労働局長の認定を受ければ、無期転換ルールの適用対象外とすることが可能です。長期にわたって再雇用する可能性が見込まれる場合は、適切な手続きをしておくとよいでしょう。

再雇用者の給与や賞与、各種手当は、定年後再雇用に転換するタイミングで再設定できます。再雇用制度になると、定年前よりも給与が減少するのが一般的です。

ただし、「不合理な待遇差」が発生しないよう配慮しなければなりません。業務の内容や責任範囲に応じて賞与や手当を設定し、再雇用者の就労意欲を阻害しないように配慮することが大切です。

再雇用契約においては、具体的な仕事内容を明確にしましょう。再雇用者の経験やスキルなどを考慮し、高いパフォーマンスを発揮できる仕事内容を任せることで、モチベーションを保ちながら業務に取り組んでくれるでしょう。

再雇用者の希望を踏まえつつ、自社が求めている役割や担当して欲しい仕事内容との折り合いを付けることが大切です。

再雇用者は労働者である以上、労働基準法に基づいて有給休暇を付与しなければなりません。「雇い入れの日から6ヶ月経過していること」「その期間の全労働日の8割以上出勤したこと」という要件をクリアしている場合、有給休暇を付与する必要があります。

定年後再雇用の具体的な手続きを紹介します。

実際に定年後再雇用で高齢者を雇用する場合、適切に手続きを踏む必要があります。就業規則や再雇用契約規程を作成し、自社のルールに基づいて手続きを進めましょう。

就業規則や再雇用契約規程は、再雇用制度の導入において最初のステップとなります。具体的な規程を作成することで、実際に従業員が「どのような再雇用制度となっているのか」を理解できます。

また、再雇用の対象となる条件や手続きのを規則や規程に記載することで、全従業員に統一的なルールを適用できます。定年を控えている従業員が安心できるように、明瞭なルール作りと、わかりやすく明文化することを意識しましょう。

再雇用を希望するかどうか、該当従業員の意思確認が重要です。そもそも定年後再雇用を希望するのかどうか、再雇用を希望する場合はどのような条件で働きたいのかをヒアリングしましょう。

「業務上の必要性と本人の希望を勘案して決定する」のように、柔軟に対応できる規程を作成することをおすすめします。

今後のキャリアプランや希望部署をできるだけ反映させることで、再雇用後の業務に対するモチベーションを高めることにつながるでしょう。

再雇用の手続きにおいて、雇用契約書の作成は不可欠です。契約書がないと後々になってトラブルになる可能性があるため、雇用期間・業務内容・給与・福利厚生など、すべての労働条件を明確に記載しましょう。

定年後再雇用では、一旦退職したあとに再度雇用する形となります。そのため、定年退職に伴って退職金の手続きを進める必要があります。

また、社会保険に関して再雇用は継続勤務とみなされるため、加入は継続されます。

事業主は、該当する従業員の被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出しましょう。

添付書類として、「就業規則や退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類および継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)」または「事業主の証明」が必要です。

なお、雇用保険に関しても社会保険と同様に継続して加入します。退職がなかったものとして扱われるため、特別な手続きは不要です。

雇用契約書の作成ポイントを詳しく解説します。

定年後再雇用に伴って、雇用契約書を作成する際には、細部まで慎重に配慮する必要があります。雇用形態や雇用契約の期間、更新の基準などを明記しましょう。

雇用契約書には、雇用形態や雇用契約の期間を正確に記載します。どのような身分で働くことになるのか、雇用形態としてどのような選択肢があるのかを明記しましょう。

あわせて、契約期間を設ける場合は更新の条件を記載し、明確な雇用条件を示しましょう。

以下のように、就労条件を契約書に記載します。

● 就業場所

● 従事する業務の内容

● 始業時刻・終業時刻

● 所定労働時間を超える労働の有無

● 休憩時間

● 休日

● 休暇

● 交替制勤務に関する事項

● 賃金の決定・計算方法

● 賃金の支払方法

● 賃金の締切り・支払時期

● 退職に関する事項

すべての労働者にとって、どのような条件で働くのかは重要な要素です。契約書できちんと就労条件を明示し、労使の双方が納得することが大切です。

定年後再雇用となる従業員に、定年前と同様の業務を任せることがあるかもしれません。しかし、正社員との労働条件を比較して契約書に明示し、待遇に不公平感が生じないように配慮することが求められます。

具体的には、給与・手当・労働時間・福利厚生において、正社員との差が生じる場合が考えられます。実際に差を設ける際には、具体的・合理的な理由を説明しなければなりません。

再雇用者が不利益を被るような条件を設定すると、法的な問題に発展する可能性があります。他の雇用形態との待遇差が不合理でないかを十分に検討し、すべての従業員が安心して働ける環境を作りましょう。

鶴見の経営視点のアドバイス

貴重な人材である従業員にモチベーションを保って働いてもらうためにも、労働契約は双方が納得できる内容で締結しなければなりません。また、規程を作成して労働条件や待遇に関する内容を明文化しておけば、定年を控えた従業員も安心できるでしょう。

社会保険労務士法人とうかいでは、企業の規程作成や改定のサポートを承っております。ほかにも、最新法改正や労務リスクへの対応をすべてお任せいただけます。

360社以上の作成実績があるため、業種特有のトラブルや幅広いお悩みに対応可能です。定年後再雇用規程作りをはじめ、人事や労務に関してお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」