【テンプレート付き】内部通報制度(公益通報制度)とは?

社内規程を作成するときに抑えておくべきポイント

内部通報制度は、企業において従業員が内部の不正や違法行為を報告するための仕組みです。この制度を通じて、企業はコンプライアンス違反に対する抑止力を高め、自浄作用を発揮できる体制を整えられます。

従業員による違法行為を未然に防ぐだけでなく、早期に発見して企業が被る被害を最小限にとどめる意味でも、内部通報制度を定めることは有意義です。公益通報者保護法に基づいて、適切に運用しましょう。

今回は、内部通報制度を制定する意義や規程の作成方法などを解説します。規程のテンプレートも用意していますので、必要に応じてご活用ください。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

コンプライアンス規程

ハラスメント防止規程

内部通報規程

-従業員に対してハラスメントの防止措置や内部通報窓口・相談窓口などを定めた規程

内部通報制度の基本と目的について解説します。

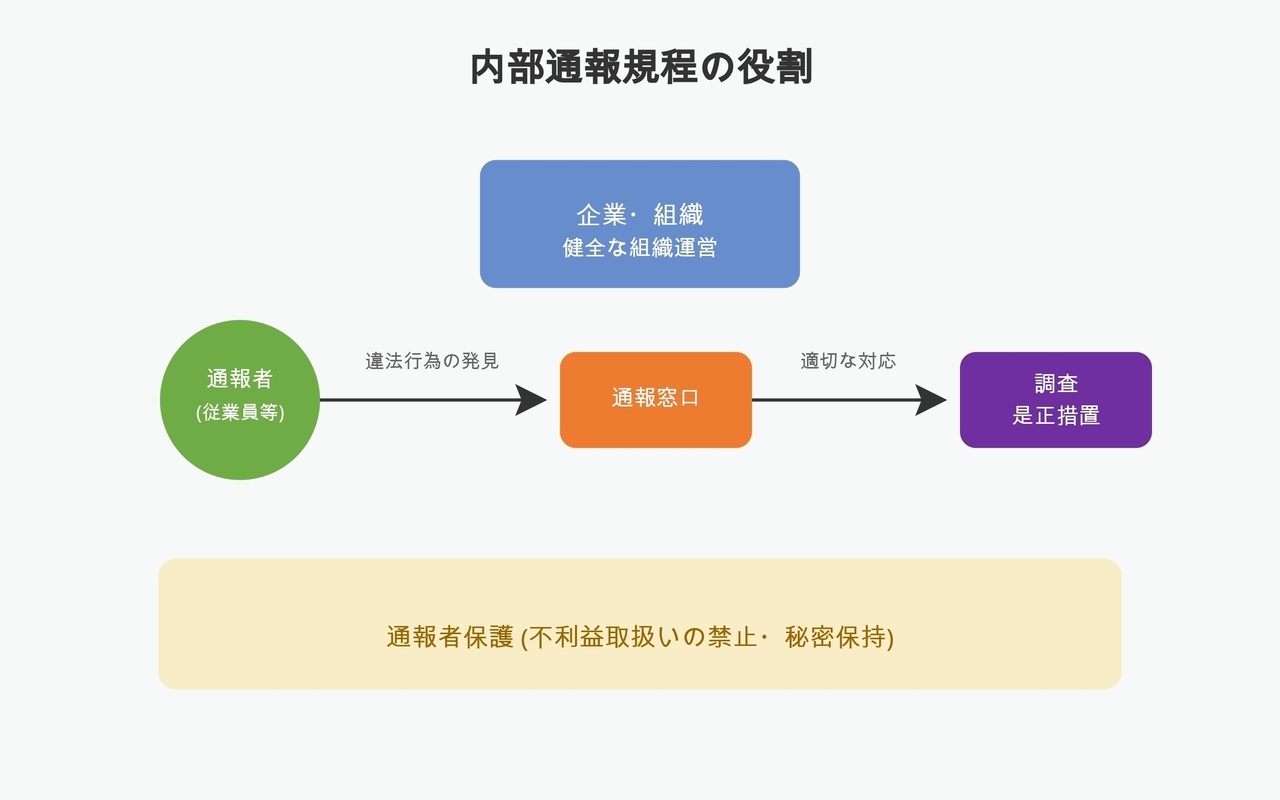

内部通報制度は、業務上の不正行為や法律違反を企業内部から通報できる仕組みです。

従業員による犯罪行為や違法行為や明るみに出ると、企業の信用が失墜してしまいます。しかし、内部通報制度を設けることにより事案の発生を未然に防ぎ、被害を最小限に留められます。

公益通報者保護法により、通報者の保護が法的に義務付けられているため、通報した従業員が不利益な扱いを受けることはありません。

公益通報者保護法とは、公益通報をしたことを理由とした解雇等の不利益取扱いを禁止する法律です。事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより公益通報者の保護を図り、事業者が国民の生命・身体・財産その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を図ることを目的としています。

同僚や上司に通報するのは気が引ける、という従業員にとっても、内部通報制度を定めておけば問題行為をスムーズに報告できるでしょう。企業にとって、透明性を向上させつつコンプライアンスを強化するためにも、内部通報制度は重要な役割を果たします。

鶴見の経営視点のアドバイス

公益通報者保護法により、従業員数が300人を超える企業には内部通報制度の導入が義務付けられています。従業員数が300人以下の企業も、内部通報制度の整備に努めることが求められているため、未整備の企業は規程の作成を検討してみてください。

内部通報制度をする導入メリットを見ていきましょう。

内部通報制度を導入することにより、企業内の不正を早期に発見して企業と従業員を守れます。また、内部の不正行為を迅速に通報できる環境を整備することで、潜在的なリスクを早期に認識し、適切に対処できるでしょう。

以下で、具体的なメリットを解説します。

内部通報制度を整備すれば、社内の不正を早期の段階で発見し、素早く対処できます。問題が深刻化してから事態が発覚すると、信用の失墜や損害賠償など、企業が負う打撃が大きくなってしまいます。

社内の不正を早期に発見し、迅速な対処が実現できる体制を設けておけば、従業員による犯罪行為・問題行為を未然に防げるでしょう。また、問題を早い段階で把握し、素早く対処することで被害の拡大を防げます。

通報先は、勤務先・外部の専門窓口・行政機関・報道機関などさまざまです。優先順序はなく、通報者は自由に通報先を選べます。内部よりも先に外部へ情報が漏れると、対応が後手に回ってしまうリスクが考えられるでしょう。

内部通報制度により、従業員が企業内で問題を通報できるシステムを整備すれば、外部機関へ直接通報する必要が薄れます。これにより、企業としても内部で適切に対処でき、信頼性やイメージを大きく毀損してしまう事態を防げるでしょう。

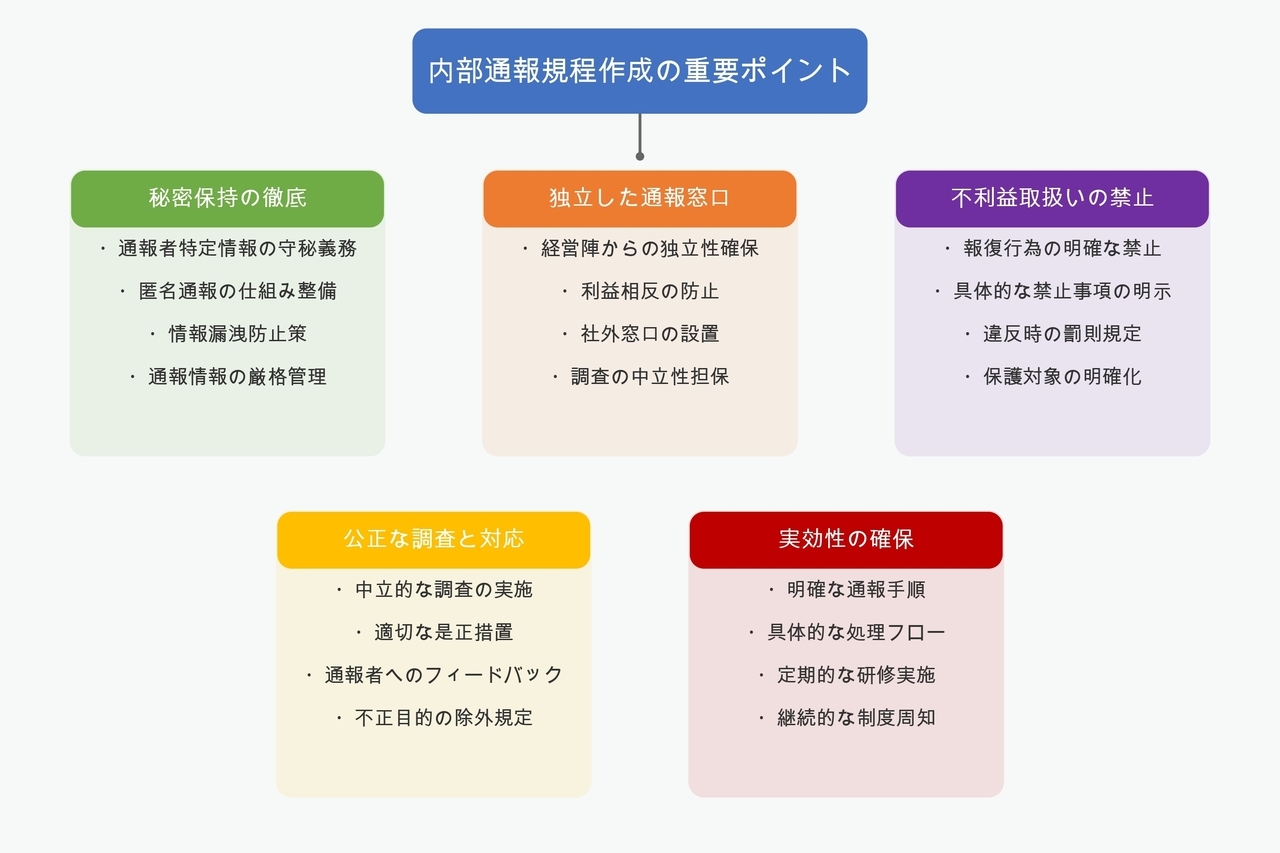

内部通報制度規程を作成するときのポイントを解説します。

内部通報制度を作成し、適切に運用するためには規程でわかりやすく明文化する必要があります。また、実際に通報する際の窓口を明確にしなければなりません。

以下で、内部通報制度規程を作成するときのポイントを解説します。

内部通報制度においては、通報者を保護することは欠かせません。通報窓口の担当者には通報者を特定させる情報の守秘義務が課せられているため、通報に関する秘密保持は非常に重要です。

通報者が特定されない安心感がなければ、従業員は報復を恐れて通報できない可能性があります。通報内容や通報者の情報が漏洩することは、従業員の不安を招き制度を制定した意義が損なわれてしまうため、注意しましょう。

そのため、内部通報制度は通報者の特定を禁止し、匿名での通報が可能な仕組みを構築しましょう。従業員が自分の身を守りつつ、企業の問題解決に貢献できる環境を整えることが大切です。

内部通報制度の有効性を高めるためには、経営陣から独立した内部通報窓口を設置する必要があります。経営陣に通報の事実を知られると、報復を受ける恐怖を感じる従業員がいるかもしれません。

また、もし経営陣の中に不正行為に関与している人物がいる場合、問題を調査されない可能性があります。内部通報によって違法行為の疑いがあるとされた本人が通報の調査に携わると、利益相反が発生し不適切な調査に終始する可能性があります。

内部通報の実効性を高めるためにも、独立した窓口を設けましょう。通報内容に関する当事者と近しい関係にある者は、調査業務に参加させないような体制作りを進めることをおすすめします。

通報者が不利益な扱いを受けないように、規程内で明文化する必要があります。たとえば、不正を報告した従業員が減給や降格、合理的な理由のない地方への転勤を命じることは許されません。

規程内において、通報を受けた者が通報者に対して不利益な取り扱いをしてはいけない旨を明文化しましょう。有事の際に、従業員が安心して通報できる体制を整えることが大切です。

内部通報制度で通報された内容については、公正な調査と適切な対応が求められます。通報を受けた側は中立的に問題を調査し、結果をもとに適切な措置を講じなければなりません。

また、通報者へのフィードバックも重要です。調査結果や対応内容について通報者に知らせることで、報告することの意味を再確認し、制度への信頼性を持続させることができます。

なお、内部通報は通報者自身に「不正の目的」でないことが必要です。たとえば、通報を手段として金品をゆすりたかり不正の利益を得たり、対象事業者や対象行為者の信用を失墜させるなどの有形無形の損害を加えたりする目的がある場合、内部通報には当たりません。

内部通報制度を策定しても、実効性がなければ意味がありません。規程内に明確なガイドラインを定め、「内部通報をするときは誰に伝えればよいのか」「通報を受けた担当者はどのように事案を処理するのか」を明文化することが欠かせません。

規程で具体的な通報の流れを明文化することで、従業員が制度を理解しやすくなります。また、企業内全体で定期的な研修や情報提供を行い、全従業員の間で内部通報制度の重要性を継続的に認識させる取り組みも効果的です。

改正公益通報者保護法による整備義務化についてお話しします。

2022年6月に公益通報者保護法が改正され、従業員数301人以上の事業者には内部通報制度を設けることが義務化されています。未整備の場合、企業としての信用が損なわれるリスクが大きくなる点に注意が必要です。

具体的には、公益通報に対応するための体制を整備する義務を負います。また、公益通報対応業務の独立性・中立性・公正性を確保するための措置を取らなければなりません。

また、窓口で通報を受け付ける者や調査等に従事する者、是正措置を実施する者などを「従事者」として指定する必要があります。通報者に対する不利益取扱いや通報者を特定させる情報の漏洩から保護するための措置を取ることも、事業主の義務です。

消費者庁では「公益通報者保護制度相談ダイヤル」という相談窓口を用意しているため、必要に応じて活用するとよいでしょう。

なお、内部通報制度を整備していない場合は消費者庁による行政措置(報告徴収・助言・指導・勧告)の対象となり、企業名が公表されることがあります。報告徴収に応じないときや、虚偽報告をしたときは20万円以下の過料を科されることもあるため、注意が必要です。

内部通報制度規程に盛り込むべき内容を解説します。

内部通報制度を効果的に運用するためには、明確な規程を設けることが重要です。運用する規程内において、以下の項目を定めましょう。

● 通報できる対象者

● 通報対象事実(通報の対象となる行為)

● 通報の手順

● 報告先

● 通報方法(電話、メールなど)

● 通報後の調査手順

● 不利益な取り扱いを禁止する旨

通報する際の具体的な流れや、通報者の権利が適切に保護されることを明確にしましょう。また、通報者へのフィードバックを行うプロセスや、調査担当者の業務についても記載することで、安心して制度を利用できる環境が整います。

内部通報制度構築の具体的な流れとステップを見ていきましょう。

内部通報制度を構築する際には、最初に制度の目的や方針を明確に定める必要があります。事前に調査と分析を行い、現在の内部統制やリスクマネジメントの状況を評価し、不足している部分を特定しましょう。

通報窓口を内部に設置する場合は担当者を決定し、社外に窓口を用意する場合は専門家へ委託する必要があります。通報窓口を設置・選定したら制度を具体的に設計し、通報の手続き方法や報告する方法などを決めましょう。

この際には、通報者の情報が漏れないような体制を構築しなければなりません。また、運用開始前には従業員への周知徹底と研修を行い、制度を安心して利用できる環境を整えましょう。

内部通報制度を構築し、規程を作成したあとも継続的な見直しと改善が不可欠です。定期的なフィードバックを通じて制度の利用状況を把握し、その結果に基づいた見直しを行いましょう。

規程の数が増えてくると規程の管理が煩雑になってくるため、管理責任の明確化や制定・改廃等の手続の標準化等を目的として、規程管理規程を作成します。

この規程管理規程において、規程毎に管理責任者を定めることとしている場合、それぞれの規程に管理責任者の明記が必要です。

なお、規程の解釈について疑義が生じた場合は、関係部署の長及び外部の専門家の意見を勘案したうえで会社が決定する流れが一般的です。

大矢の経営視点のアドバイス

内部通報制度の設計や運用には、高度な専門知識が必要とされる場面もあります。適正な通報ルートの構築や実効性の高い内部通報制度を構築するためにも、必要に応じて外部の専門家やコンサルタントに頼ることも検討しましょう。

内部通報制度は、企業におけるコンプライアンスの維持と不正行為の早期発見に貢献する重要な仕組みです。制度を整備する際には、通報する際の具体的な方法や報告先、通報者を保護する旨を明文化しましょう。

実効性を高めるためには、通報者が安心して制度を利用できる必要があります。これにより、企業としては企業内の不正や不祥事を早期に発見して是正し、従業員としては快適な職場環境を守れます。

規程を作成する際には、人事や労務に関するトラブルに強い専門家に頼りましょう。社会保険労務士法人とうかいでは、内部通報規程の作成をはじめ、企業を大きく成長するための組織づくりをサポートしています。

規程の見直しや改正を検討しており、実効性を高めたい場合もご利用いただけます。専門家が企業と従業員を守るための最適な方法を提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

コンプライアンス規程

ハラスメント防止規程

内部通報規程

-従業員に対してハラスメントの防止措置や内部通報窓口・相談窓口などを定めた規程

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」