フレックスタイム制の見直し

働き方改革で柔軟になるフレックスタイム制。その使い勝手は?

2019年4月から働き方改革関連法が施行されました。とくに労働基準法は長時間労働の防止と多様で柔軟な働き方の実現のため、さまざまな改正が行われます。主に「時間外労働の罰則付き上限規制」「割増賃金率引き上げの猶予措置の廃止」「年次有給休暇の時季指定義務化」「フレックスタイム制の清算期間延長」「高度プロフェッショナル制度」など、大きな制度改正が行われています。

今回はそのうちの「フレックスタイム制の清算期間延長」にクローズアップし、法的観点を踏まえながら、フレックスタイム制度を理解するためのポイントを解説します。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

そもそも「フレックスタイム制」とはどのような制度なのでしょう。

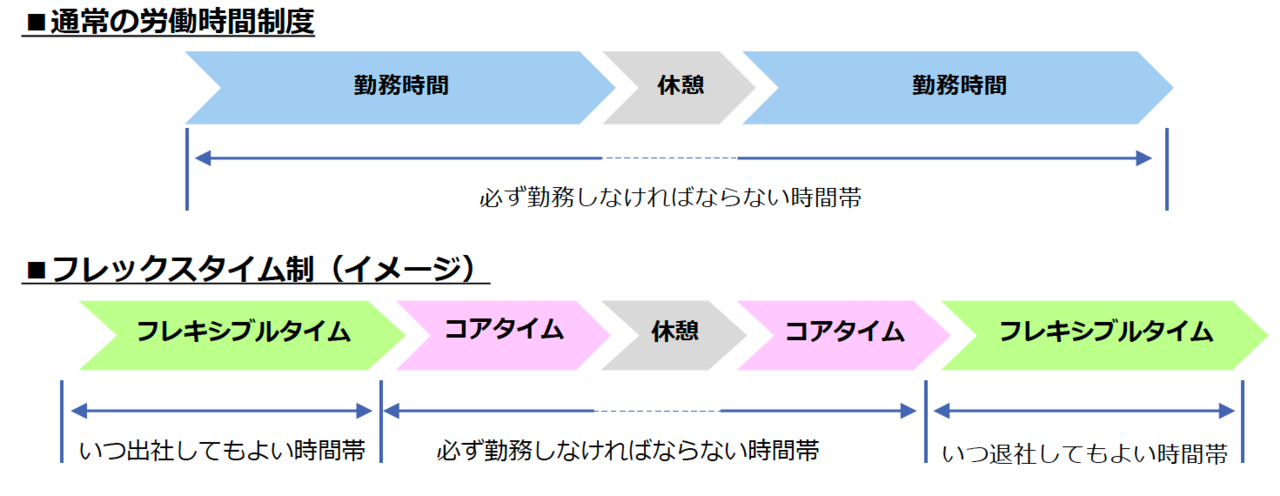

「フレックスタイム制」は、一定の期間(清算期間といいます)の総労働時間を定めておき、その総労働時間の範囲で、従業員が各労働日の始業・終業時刻、労働時間を自分で決めて勤務ができる制度です。

「フレックスタイム制」の導入により、従業員は、仕事とプライベートとの調和を図りながら効率的に働くことが可能となり、残業の軽減やライフ・ワーク・バランスの向上が期待されます。

以下の、フレックスタイム制導入にあたって、押さえておきたいポイントをチェックしてみましょう。

参考:厚生労働省

フレックスタイム制を採用するには、次の2つのポイントがあります。

◯ポイント1 始業、終業時刻を従業員自身の決定に委ねること

始業、終業時刻の両方を従業員自身の決定に委ねることが必要です。どちらか一方、例えば始業時刻が決められていて、終業時刻のみ従業員の決定に委ねるとか、具体的に始業や終業時刻を指示することは、フレックスタイム制には当たりません、違法な業務命令となりますので、要注意です。

【フレックス制度に該当しない例】

「午前9時に出社してください。終業時刻は任せます」

「今日は忙しいので21時まで残業してほしい」

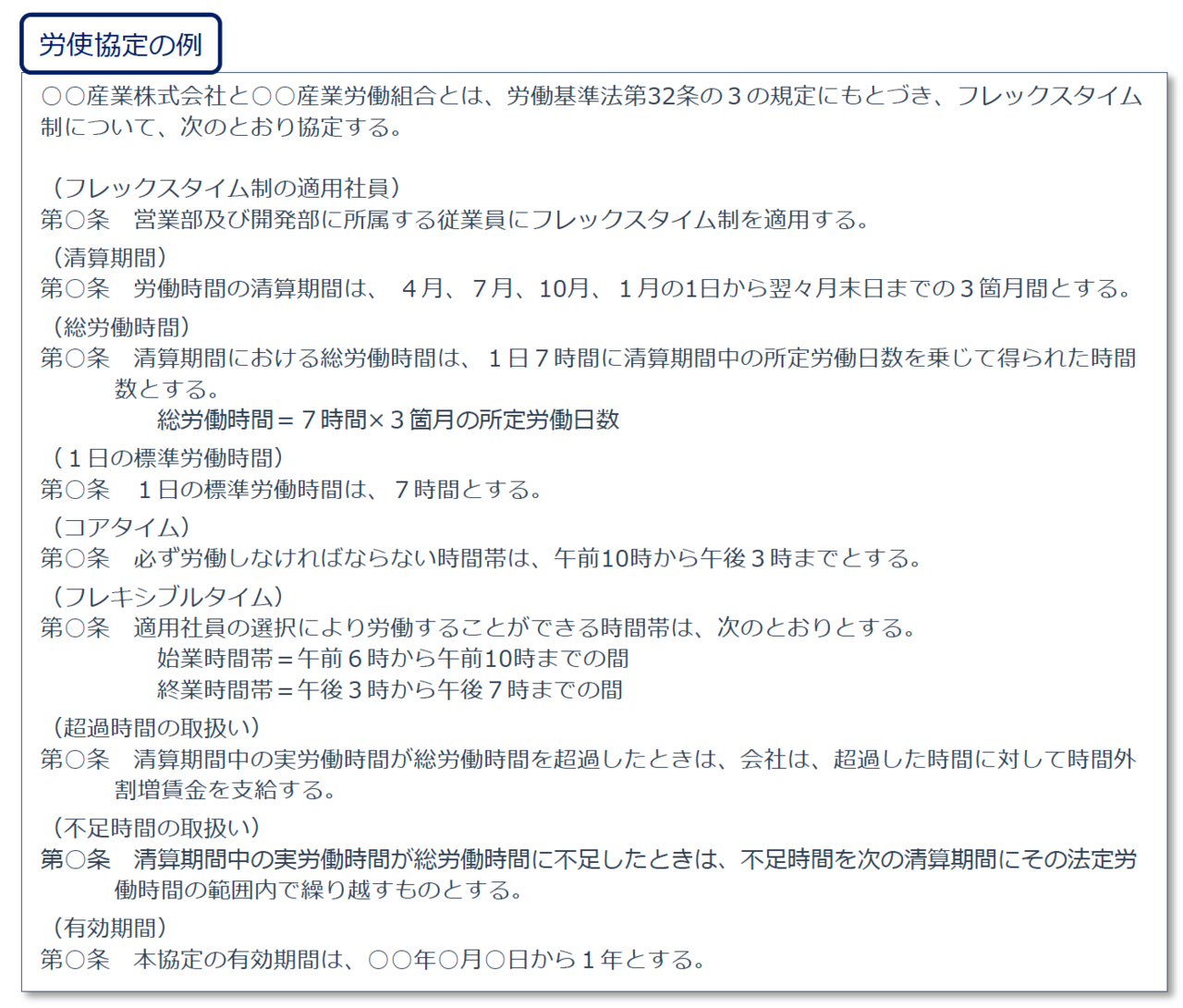

◯ポイント2 フレックスタイム制の骨子を定め、「労使協定」を締結すること

フレックスタイム制についての骨子を定め、労使協定を締結する必要があります。

労使協定に定めなければならない要件は以下の通りです。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間

- 標準となる1日の労働時間

- コアタイム(設定する場合には、定める必要あり)

- フレキシブルタイム(設定する場合には、定める必要あり)

フレックスタイム制における清算期間とは、労働者が労働すべき時間を定める期間のこと。

清算期間の長さは、これまで上限を1か月以内と決められていましたが、法改正により3か月以内と改正されました。「毎月1日から月末まで」など、起算日と長さを定めることが必要です。

従業員それぞれが始業・終業時刻、労働時間を決定できるので、1日の労働時間は人によって日々まちまち。

しかしながら、会社は標準となる1日の労働時間を決めておかなくてはなりません。フレックスタイム制の適用対象者が年次有給休暇を取得した際に、何時間労働したと考えて賃金計算を行うのか、明確にしておくことが必要です。

例えば、1日標準労働時間を8時間と定めている場合、フレックスタイム制の従業員が年次有給休暇を取得したときには、8時間労働したものとみなして、賃金計算を行うことになります。

会社は、その1日の労働時間帯の中であれば、いつ出勤または退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)と、必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)を設定することが可能です。ただし、フレキシブルタイムが極めて短く、コアタイムがほとんどといった場合には、始業・終業時刻を従業員の決定に委ねたことにはなりません。フレックスタイム制とみなされない場合がありますので、注意が必要です。

一方で、コアタイムを設けない、「完全フレックスタイム制」の導入も可能です。

フレックスタイム制のメリットとデメリットとはなんでしょうか? 導入する際には導入の目的を明確にして、自社にとってのメリット・デメリットを検証しつつ、従業員が正しく制度を理解・運用することが必要です。

■会社のメリット

・従業員が自分自身で始業・終業時刻、労働時間を選択するため、業務効率の向上が期待できる

・残業時間は清算期間の総労働時間で判断するので、残業時間の短縮や時間外手当の削減が期待できる

・規定された労働時間内で勤務することができない人材の確保や、人材流失防止につながる

■従業員のメリット

・私生活との両立が図りやすい

・繁忙期やその他の期間などに柔軟に対応でき、効率がよい

・自分自身の判断で仕事をコントロールすることにつながるので、モチベーションがあがる

・育児や介護など、退職することなく働き続けることができる

■会社のデメリット

・担当者不在の時間が発生する可能性がある

・労働時間の確認や時間外手当の計算など、労務管理が複雑になる

・運用の仕方によっては、社員同士のコミュニケーション不足となる可能性もある

・自己管理ができない従業員は、時間に対してルーズさが許されるものと勘違いされやすい

・取引会社や他部門との連携が多い職種の場合には、時間の設定が難しくなるため、導入できる職種が限られやすい

■従業員のデメリット

・高い自己管理能力や調整力が必要になるので、自己管理できない従業員においては、意欲低下につながることもある

・コアタイムに打ち合わせなどが集中することとなりがち

フレックスタイム制を導入した場合、時間外労働の算定方法が異なりますので、注意が必要です。

フレックスタイム制は、清算期間中の労働時間の範囲内で、日々の労働時間は従業自身の判断に委ねられていますので、特定の日や週の労働時間が長くなったとしても時間外労働にはあたらず、時間外手当を支払う義務は生じません。しかしながら、清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超える労働を行わせた場合には、時間外労働となり、時間外手当の支払いが必要です。

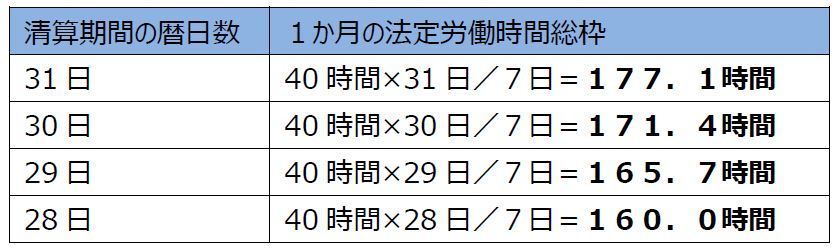

| 清算期間における法定労働時間の総枠 =1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数/7日 |

※週の法定労働時間が44時間の場合には、44時間としてカウントします。

たとえば、清算期間が31日のケースにおいて、その月の実労働時間が200時間だった場合は、「200時間-177.1時間=22.9時間」なので、22.9時間分の時間外手当の支払いが必要となります。

また、深夜割増賃金と休日割増賃金についても、労働基準法の原則通り、適用されますので注意が必要です。フレックスタイム制の従業員が午後10時から午前5時までの深夜時間帯に勤務すれば、深夜割増賃金が発生します。さらに、就業規則等で休日とされている日に、勤務すれば休日出勤手当が発生することになります。

従来、清算期間は最大で1ヶ月までとされていましたが、今回の法改正により、最大で3ヶ月までを清算期間とすることが認められることになりました。

1)清算期間の上限が1か月から3か月に延長

従来、清算期間は最大で1か月までとされていましたが、今回の法改正により、最大で3か月までとすることが認められました。

【例】清算期間を7月1日から9月30日までの3ヶ月(92日)とした場合

清算期間の総労働時間は、525.7時間(40時間×92日÷7)となります。従業員は、3か月間に525.7時間の労働時間の枠の中で、自由に時間を配分することができます。

これにより、従来はできなかった月をまたいだ繁閑への効率的な業務配分や、社員の生活上のニーズへの対応が出来るようになり、より柔軟な働き方が可能になります。

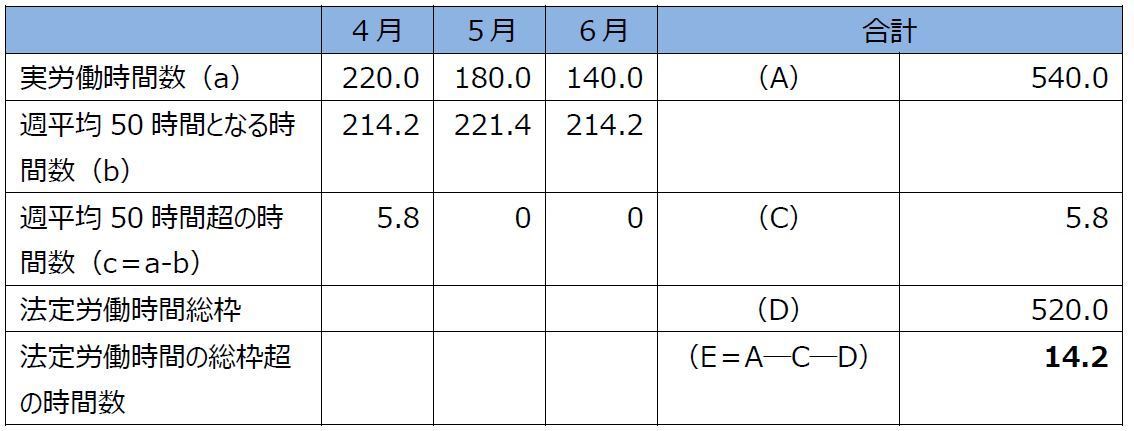

2)清算期間が1か月を超える場合の時間外労働の計算

3か月のフレックスタイム制においては、時間外労働の計算がさらに複雑になるため、注意が必要です。

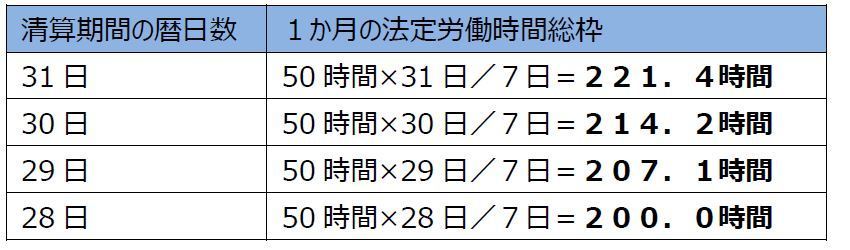

清算期間を3か月にした場合でも、清算期間を通じて週平均40時間を超える時間が時間外労働となるのは従来と変わりありません。ただし、これに加えて、清算期間を1か月ごとに区分した各月において、週平均50時間を超える労働時間は、その月の時間外労働として取り扱われます。

つまり、清算期間が1か月を超える場合には、

|

・各月の終了時に週平均50時間 |

いずれかを超えている労働時間が時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。

今後の多様な働き方に大きなメリットのあるフレックス制度ですが、導入にあたっては、対象となる従業員の範囲の選定、時間外労働の算定方法、また働き方改革関連法で同じく改正された「時間外労働の上限規制」との兼ね合い、就業規則の作成や労使協定の締結・届出、賃金支払い管理の複雑化となることによる運用方法など、検討事項が多いため、慎重な検討を重ね、導入する必要があるでしょう。

1)対象となる従業員の範囲を決定

労働時間を従業員自身の判断に委ねられるからといって、どの職種にも適しているとは限りません。連携する人や事業所が増えるほど、フレックスタイム制を運用するのが難しくなってきます。また業務の性質上、始業・終業時刻を労働者が自主的に決定できないような職種(例えば、常に待機していなければならない受付係など)は、フレックスタイム制に適した職種とはいえないでしょう。この制度を適用する従業員の範囲を明確にすることが必要です。

参考:フレックスタイム制が適している職種

・一人ひとりの作業分担がかなり独立的に決められている職種

・社員の裁量や判断が重視され、上司が細部的な指示をしなくてもよい職種

営業職、セールス職、システムエンジニア、プログラマー、研究職、技術職、一般事務職

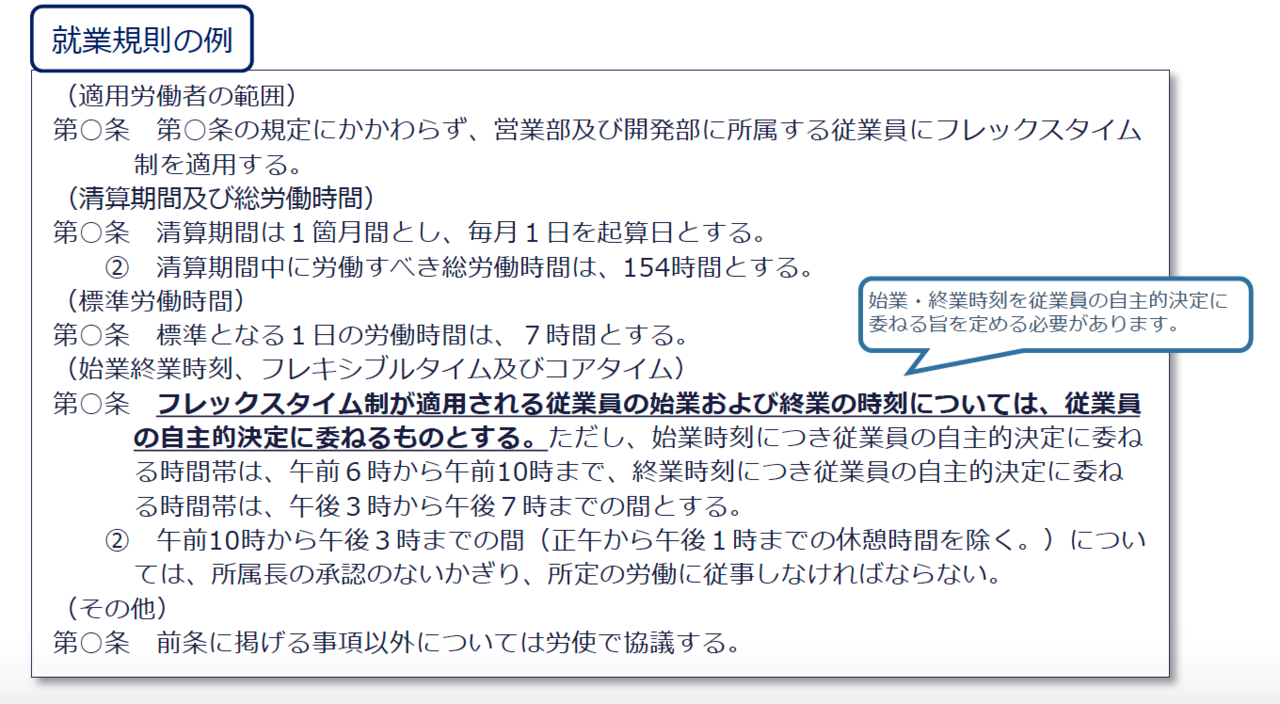

2)就業規則の規定

必ず就業規則その他これに準ずるものに定めなくてはなりません。

労使協定で定めるとされている清算期間、清算期間における総労働時間は、就業規則では労働者の始業及び終業の時刻に係る事項でもあるので、必ず規定しなくてはなりません。

参考:厚生労働省

3)労使協定の締結

前述のように、清算期間が1か月を超える場合には、フレックスタイム制についての骨子を定め、労使協定の締結・届出が必要です。

フレックスタイム制のはずなのに残業命令を言い渡されたり、法的に正しいフレックスタイム制が運用されないなど、トラブルを避けるためにも、会社と従業員ともに話し合い、協定を締結する必要があります。

労使協定に定めなければならない骨子は以下の通りです。

1.対象となる労働者の範囲

2.清算期間

3.清算期間における総労働時間

4.標準となる1日の労働時間

5.コアタイム(設定する場合には、定める必要あり)

6.フレキシブルタイム(設定する場合には、定める必要あり)

フレックスタイム制についても、時間外労働を行う場合は、36協定の締結・届出も必要です。清算期間を通して、法定労働時間の総枠を超えて労働した場合には、時間外労働となります。1日の延長時間の協定は必要ありませんが、清算期間を単位として法定労働を超える部分について、36協定を締結・届出しなくてはなりません。

参考:厚生労働省

4)運用開始

安易にフレックスタイム制を導入しただけでは、業務の効率や業績に悪影響を与えかねません。フレックスタイム制は単に出退時間が自由になるわけではなく、自由な働き方のなかで、求められる生産性を上げる必要があるということ、そのために自分自身で労働時間をコントロールすることが必要です。そうした働き方の変化について、従業員に正しく理解させていくことが会社側に必要となってきます。

会社側は制度の導入の際はもちろんですが、導入後においても、社員への説明をし、必要に応じて勉強会を開くなど、十分な理解を求める運用を行っていくことが大切です。

フレックスタイム制でも勤怠をとらなければいけません。

フレックスタイム制は始業・終業の時間を労働者が自由に選択することができる制度であるだけで、勤怠管理の義務は通常の労働者と変わりません。

フレックスタイム制にみなし残業を組み込むことはできます。

フレックスタイム制の効果として残業時間の削減効果も見込まれますが、残業時間の削減時間自体が制度の目的ではありません。残業時間が発生する可能性がある場合は、通常の労働者と同様にみなし残業を組み込むことは問題ありません。しかしみなし残業制度自体がフレックスにかかわらず認められる場合と認められない場合がありますので、社労士などの専門家に相談して導入することをおすすめします。

フルタイムで働くパートアルバイトの場合は、給与の支給方法が時給であるだけで、労働時間については正社員と同様の考え方ができるからです。

また、労働時間ではなく成果に応じて給与が支給される場合についても、成果を出すために労働時間を自由に調整できることが労働者にとってもメリットになるので、問題がないと考えられます。

尚、成果に応じて給与を支給する場合も最低賃金を満たす必要があるので注意しましょう。一方、フルタイムと比べて所定労働時間が短く、給与も労働時間に応じて支給されるパートアルバイトには、適用がしないほうがいいでしょう。

この場合は、ただの残業代を削減するために不正にフレックスタイム制が適用されるとみなされる可能性が高いためです。いずれにしてもトラブルとならないように事前に労使が話し合いを行ったうえでの導入が望ましいでしょう。

通常の休憩時間とコアタイムの時間が重なる場合は、コアタイムの中で休憩時間を取らせるようにしましょう。

通常の休憩時間とコアタイムの時間が重ならない場合若しくはコアタイムを設定しない場合は、任意の時間に休憩を取らせるようにしましょう。

この場合は、労使協定を締結する必要があります。(※一部業種)

原則は、全ての労働者に一斉に休憩時間を与えなければいけません。

一斉に休憩時間を与えられない場合は、労働者代表との間で労使協定を締結しなければならず、任意の時間に休憩を取らせる場合は労使協定の締結が必要です。

有給休暇取得時は出勤したものとしてみなします。

出勤したものとしてみなすので、総労働時間に有給休暇の時間数も含みます。

有給休暇の時間数と実際の労働時間を合計して、清算期間の総労働時間の時間数を超えた時間が残業時間として割増賃金の対象となる時間数になります。

残業命令はできません。

フレックスタイム制は労働者に始業・終業の時間を自由に選択させる制度です。

残業命令をすると、終業時間を会社側が決めることになります。

終業時間を会社側が決めると、労働者が自由に終業時間を選択するというフレックスタイム制の制度自体の運用に反するため、残業命令はできません。

フレックスタイム制導入後に廃止することは可能です。

ただし、廃止をする場合は、労使協定の破棄と就業規則の改定が必要です。労使協定の破棄は、労働者代表の合意の上、行いましょう。

また、フレックスタイム制の適用があった労働者にとっては、大きな変更になるのでフレックスタイム制が適用となっている労働者には事前に周知を行い、十分な話し合いの上で廃止をすすめましょう。

フレックスタイム制度の導入は自社に合っているか慎重に検討を行いましょう。

フレックスタイム制は、全ての職種に向いている制度ではありません。

まずは、自社の中にフレックスタイム制に向いている職種があるのか確認をしましょう。

フレックスタイム制に向いている職種

・営業職、技術職、研究職、システムエンジニア、プログラマー

特徴

・一人ひとりの作業分担がかなり独立的に決められている

・社員の裁量や判断が重視され、上司が細部的な指示をしなくてもよい

フレックスタイム制に向いていない職種

・飲食業、製造業、受付職

特徴

・決まった時間に必ずいなければならない

・組織として業務を行わなければならない

次に、自社で実際に働いている労働者がフレックスタイム制に適用できる能力があるのかも重要な要素です。

フレックスタイム制は単純に出勤・退勤時間が自由になるだけの制度ではありません。

労働者自身が労働時間を調整しながら業務を遂行していく能力が必要です。

フレックスタイム制を導入する際には、労働者自身が労働時間と業務の管理ができなければいけません。

職種や労働者がフレックスタイム制に適していないと、業務効率や業績に悪影響を与えることもあります。悪い影響が出る場合もあるので、導入の際には事前に社労士などの専門家に相談するなど、慎重に検討を進めていきましょう。

クラウドの勤怠管理ソフトの導入を検討しましょう。

フレックスタイム制は、残業時間を削減するための制度ではありません。

労働者の仕事と私生活を充実させための制度であり、厳密な勤怠管理が求められます。

フレックスタイム制を導入すると労働者が自由に出勤・退勤をするので、紙の出勤簿やExcelで勤怠管理を行っている場合は、労働者の出勤状況を確認することが困難になることが予想されます。そこで、フレックスタイム制を導入する際には、合わせてクラウドの勤怠管理ソフトの導入を検討されてはいかがでしょうか。

クラウドの勤怠管理ソフトのメリット(勤怠管理ソフトごとに使用できる機能が異なります)

・どこにいても従業員の勤務状況がリアルタイムで把握できます

・勤務時間の集計も自動で行えます

・残業時間が多い人に自動で注意喚起も行えます

・年次有給休暇の管理もできます

・スマートフォン等を利用して事業所外での出退勤の記録も取れます

弊社では勤怠ソフトの導入の際の支援も行っています。

・どのクラウドの勤怠管理ソフトを選べばいいか分からない

・クラウドの勤怠管理ソフトの導入はしたいが導入する暇がない

・クラウドの勤怠管理ソフトを導入しているが法律を遵守できているか不安

上記のいずれかに該当する場合は、ぜひご連絡ください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」