「事業再構築補助金」とは?

活用のポイントと注意点を社労士が解説します。

2020年の第3次補正予算により、新たに事業展開をする企業を対象に、「事業再構築補助金」を行うことが発表されました。2月15にその概要が公表されています。

公募が開始は3月。新たに事業展開を行なったり、既存の事業の業態変更などに取り組む企業にとっては、大きなメリットのある補助金となっています。

公募開始までにやっておくべきことなどを含め、活用のポイントや注意点をご紹介します。

また、3月に事業再構築補助金セミナーを実施しますので、こちらもご参加ください。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

中小企業に関心の高い「事業再構築補助金」を解説します

「事業再構築補助金」とは、新規事業分野への進出等、業態転換、事業再編などに取り組む中小企業を支援する補助金です。

政府は、新型コロナウイルス対策や経済構造の転換・好循環の実現などの追加歳出を盛り込んだ2020年度第3次補正予算案を、閣議決定しました。このなかで注目すべきものとして、「事業再構築補助金」に、総額1兆1485億円を計上しています。

新型コロナウイルスの感染に伴い、多くの中小企業がかつて経験したことのない危機に遭遇しています。そうした中、企業の生き残りとして、新たな事業展開や再編を模索している企業も多いはずです。この「事業再構築補助金」が活路となりうるか、関心を寄せている中小企業も多いでしょう。

これまで中小企業の支援のベースは、持続化給付金や家賃支援金が主でした。しかしながら、新型コロナウイルスとの戦いは、一時的な影響にとどまらず、この先も続いていくことが予想されます。中小企業の事業継続をメインとした支援だけでは、限界が見えているとも言われます。こうした課題への対策として導入することになったのが、「事業再構築補助金」です。コロナの中でも、産業の新陳代謝を促して、産業構造の変化、収益の高い事業への転換を促す狙いです。一部、中小企業の淘汰が狙いとの意見には、生産性の向上や賃金上昇につなげ、日本経済の構造転換を促すと打ち出しています。

この「事業再構築補助金」の受給には、さまざまな要件や審査など受給までにはステップが多く、設備を投資したからもらえるといったような補助金とは異なり、補助金額が中小企業で100万円〜最大1億円と規模の大きさも魅力となっています。

一方で、新たに「特別枠」を設けるとの発表もありました。通常枠と比べ、迅速な審査・採択が可能とされ、「事業再構築補助金」とはいえ、資金繰り対策の色合いの濃い内容となっています。

自社が対象要件に該当するのか、しっかり確認しておきましょう。

「事業再構築補助金」の概要について、確認していきます。

公募開始は3月の予定とされていますが、申請には早めの着手がポイントとなります。

補助金額の大きい「通常枠」と、補助金額は少ないものの、審査期間などが迅速で資金繰り色の強い「特別枠」があります。

補助金の公募は、1回ではなく、2021年度中、複数可実施される予定です。

(通常枠)

以下の3つの条件を満たす事業が対象です。

- 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前と比較して10%以上減少している中小企業等

- 自社の強みや経営資源を生かしつつ、事業再構築指針に沿って、事業計画を認定経営革新等支援機関などと策定し、事業再構築に取り組む中小企業等。

- 事業終了後3〜5年で付加価値額、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加を達成すること。

※付加価値額:営業利益、人件費、減価償却費を加算したもの

(特別枠)

- 通常枠の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1〜3月のいずれかの月の売上高が対前年(or対前々年)同月比で30%以上減少していること。

メリット:事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率を中小企業3/4(通常枠2/3)、中堅企業2/3(通常枠1/2)に引き上げ。

通常枠より迅速な審査・採択を行うとともに、特別枠で不採択の場合でも、通常枠で加算の上再審査を受けることが可能。

緊急事態宣言の特別は、採択件数に限りがあります。特別枠で不採択であっても、通常枠で再審査されるときには、その他に比べて採択率が高くなる可能性があります。

「事業再構築補助金」の対象となる中小企業と中堅企業とは?

(中小企業)中小企業基本法と同様

| 業種 | 資本金 | 従業員数 | |

|---|---|---|---|

| 製造業その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |

| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |

| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |

※大企業子会社等の「みなし大企業」は支援の対象外です。

※申告済みの直近過去3年、または過去3年平均の課税所得が15億円を超える場合は、中堅企業として扱われます。

※企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」が規定する「中小企業者」や収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も支援対象です。

(中堅企業)

中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社

ただし、2/15現在、中堅企業の範囲については、「調整中」とされていますので、必ず、最新情報をチェックしてください。

「事業再構築補助金」は個人事業主も対象となるのか?

「事業再構築補助金」は、小規模事業者や個人事業主も対象です。

(通常枠)

| 対象企業 | 類型 | 補助額 | 補助率 |

|---|---|---|---|

| 中小企業 | 通常枠 | 100万円〜6,000万円 | 2/3 |

| 卒業枠 | 6,000万円超〜1億円 | ||

| 中堅企業 | 通常枠 | 100万円〜8,000万円 | 1/2(4,000万円超は1/3) |

| グローバルV字回復枠 | 8,000万円超〜1億円 | 1/2 |

[卒業枠とは?]

卒業枠とは、事業再構築を通じ、事業期間内に「組織再編、新規設備投資、グローバル展開のいずれかにより、資本金または従業員を増やし、中小企業から中堅企業または大企業に成長する事業者を支援する枠となっています。

400社を想定していおり、補助額も最大1億円まで引き上げられており、手厚い支援となっています。

[グローバルV字回復枠とは?]

グローバルV字回復枠とは、中堅企業向けの特別枠で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

- 直前6か月のうち任意の3ヶ月の合計売上高がコロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。

- 補助事業終了後3〜5年で付加価値または従業員ひとりあたり付加価値額の5.0%以上増加を達成すること。

- グローバル展開を果たす事業であること。

100社を想定しています。

(特別枠)

| 従業員 | 補助額上限 | 補助率 |

|---|---|---|

| 5人以下 | 500万円 | 中小企業:3/4 中堅企業:2/3 |

| 6〜20人 | 1,000万円 | |

| 21人以上 | 1,500万円 |

補助金の対象となる経費は決まっています。しっかりポイントを押さえておきましょう。

「事業再構築補助金」の対象となる経費には、どのようなものがあるか一例をみていきます。

【補助対象経費】

| ■主要経費 |

| 建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費 |

| ■関連経費 |

| 外注費(加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費) 研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費、販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等) リース費、クラウドサービス費、専門家経費 |

【対象外経費】

- 従業員の人件費、従業員の旅費

- 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費

- 販売する商品の原材料費、消耗品費、水道光熱費、通信費

飲食業

コロナの影響で客足が遠のき、売上が激減。オンライン注文サービスを開始し、テイクアウト販売を実施。

店舗の改修の費用、オンラインサービスにかかる導入費や広告宣伝費用など

小売業

売上が減少により、新規に業態変更。オンラインフィットネスサービスを展開。新規のオンラインサービス導入にかかるネットワーク構築の費用など

製造業

部品の製造事業の需要が減少。既存事業を圧縮と平行して、技術を応用したAIロボット関連部品製造に着手。事業圧縮にかかる設備撤去費用、新事業への設備投資など

参考:事業再構築補助金リーフレット(中小企業庁)

「事業再構築補助金」は、新規に事業展開するだけでなく、M&Aも選択肢の一つです。

そもそも「事業再構築補助金」は、中小企業の事業継続をメインとした支援だけではなく、中小企業改革を推進し、産業の新陳代謝を通して、生産性の向上や賃金上昇につなげることが目的です。新陳代謝の施策として、中小企業がM&Aを通じて統廃合が行われることで、事業規模の拡大や雇用が促され、その結果、生産性を上げるという狙いです。

M&Aを通じて中?企業等が事業拡?し、中堅企業や大企業に成長を遂げたり、海外展開など新たな市場開拓がなされれば、日本の中小企業、中堅企業の底上げが可能となります。そうした重要性から、中小企業をバックアップしていくため手厚い補助がされるというわけです。

とはいえ、M&Aの場合には、企業の買収費用の補助金といってもDD(デューデリジェンス)にかかる費用やコンサルタント費用等が対象であり、株式取得費用については、対象外となると言われています。

[事業再構築補助金」の対象となるには、事業計画について認定支援機関と策定し、実効性を確認することで申請が可能になるケースがあります。認定支援機関とは、「認定経営革新等支援機関」のことを指します。

中小企業・小規模事業者が経営相談等を目的に、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、審査し認定する公的な支援機関です。

商工会議所をはじめとした中小企業支援者、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士、 社労士等、金融機関等が主な認定支援機関として認定されています。

補助金が3,000万円を超える案件については、金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する必要があります。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみでも可能です。

とくに、小規模企業や、これまで補助金の申請経験のない個人企業主の経営者の方などは、事業計画の策定や書類準備に多くの手間や労力がかかり、ハードルが高いと感じることも多いでしょう。このような場合には、とくに認定支援機関などを積極的に活用することをお勧めします。

参考:認定経営革新等支援機関一覧外部リンク(中小企業庁)

申請までの準備がカギ。しっかり計画を練っていきましょう。

「事業再構築補助金」の公募開始は、現在のところ、3月に予定されています。申請が遅くなるほど、受給も遅くなります。また遅くなればなるほど、ハードルが上がる可能性も大きいものです。申請を予定しているなら、直ちに準備に取り掛かりましょう。

以下の3つのポイントを押さえておくことが必要です。

- 1事業計画策定および必要資料の準備

「事業再構築補助金」の申請には、「事業計画書」「経理関係書類」「経費内容を明らかにする資料」が必要になります。なかでも、「事業計画書」は、応募時に必須となりますので、早期に取り掛かりましょう。

「経理関係書類」や「経費内容を明らかにする資料」は、補助金の交付が決定してから必要になるものですが、提出がスムーズに進むように、契約書類や仕様書、納品書、請求書、支払いの控えなど、事業再構築補助金申請に関連する書類は、予め分けておくなど、保管方法も工夫しておくとよいでしょう。

事業計画策定のポイント!

「事業再構築補助金」が採択されるかどうかは、この事業計画にかかっています。補助金の申請にはプレゼンテーションがあるわけではありません。この事業計画で、表現しなくてはならないのですから、具体的で、実効性のある計画にしなくてはなりません。事業計画についての審査項目については、公募要領に掲載される予定です。現時点では、「事業化に向けた計画の妥当性」「再構築の必要性」「地域経済への貢献」「イノベーションの促進」などが、審査項目にあがる可能性があります。

- 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性

自社のリソースと、自社をとりまく外部要因を照らし合わせて分析し、今後挑戦できる市場や解決すべき事業課題を明らかにしていきます。

- 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)

具体的にどのような製品・サービスを提供していくのか、設備やかかる経費などを検討していきます。

- 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法

経営資源を見直し、自社のブランド力や提供サービス、商品やサービスの質、価格等が、そのように差別化できるのかを検証していかなければなりません。自社の強みを生かし、成長機会による利益を最大化するために、どのようにこの脅威を切り抜けるのか、また自社の弱みをどのように補強したり、影響を最小限に留めるのかといった視点が必要になるでしょう。新たな戦略方針を立てていきます。

- 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

絵に描いた餅にならないよう、具体的な組織体制やスケジュール、資金の調達を決定していきます。

- 2サポート先の確定

認定経営革新等支援機関など、事業計画策定にあたっての、サポート先を選択しておきましょう。

顧問の公認会計士や税理士や社労士などがいる場合には、予めご相談しておくのもよい方法です。専門家の視点から経営や節税、人事面などでのアドバイスを受けることで、事業を成功に導くためのサポートを受けることができます。

- 3GビズIDの取得

「事業再構築補助金」は電子申請のみです。

電子申請は、国が運営する電子申請システム「jGrants」の利用となります。jGrantsの利用には「GビズID」という専用IDが必要です。

GビズIDの登録には、2週間程度かかる予定です。補助金の申請を予定しているのであれば、予めGビズIDの登録手続きを行なっておくことをお勧めします。

また、補助金の申請は、事業者自身が行う必要があります。

GビズID

- 4融資や資金繰り

「事業再構築補助金」の申請から審査、交付決定から振込までは、かなり時間がかかるものと理解しておく必要があります。

新型コロナ影響による特別枠については、迅速な審査、支給ということにはなっていますが、実際にどの程度の機関で補助金が振り込まれるのか、不明瞭です。補助金については、対象の事業後であり、先に経費の支出が発生するわけです。概算支払制度を設ける予定ではありそうですが、現段階では明らかになっていません。その間の資金繰りをどうするかは、慎重に検討しておく必要があるでしょう。

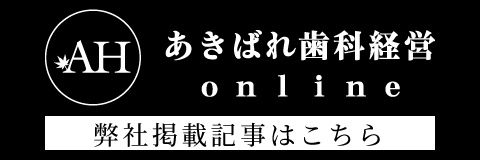

事業再構築補助金事業は、補助事業期間終了後もフォローアップがされます。終了後5年間は、経営状況等の年次報告を行わなければなりません。経営状況や再構築事業の状況確認、補助金を利用して購入した資産がきちんと管理されているかなど、確認が行われます。万が一、不正や不当な行為があった場合には、補助金の返還を求められたり、罰則の適用があるかもしれません。

「事業再構築補助金」は、補助額が大きいメリットはあるものの、先に支出する経費も大きいものです。資金計画は綿密に行なっておく必要があるでしょう。「事業再構築補助金」の他にも、多くの補助金や給付金、助成金などもありますが、ダブル受給はできませんので、資金計画と照らしながら、どのタイミングでどの補助金を申請・受給すればよいのか、なども検討が必要でしょう。

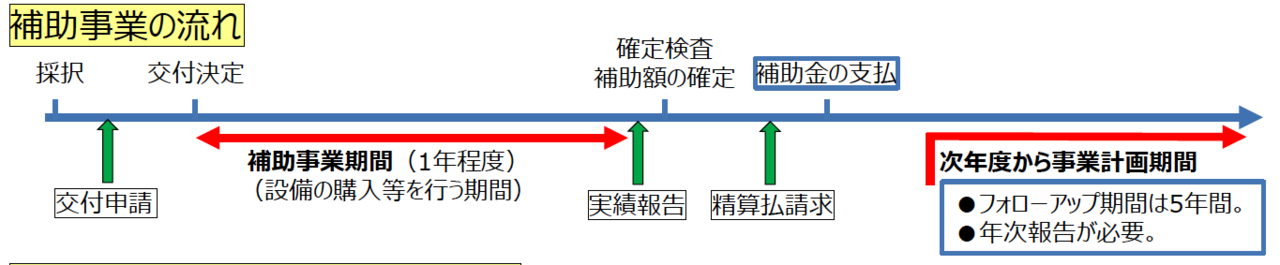

「事業再構築補助金」は、原則として、交付が決定されてから、事業に着手(購入契約の締結等)することになります。しかしながら、公募開始から審査、交付決定までは、期間を要します。事業計画が固まっているなら、早くスタートを切りたいものです。その場合には、公募開始後に、「事前着手申請」を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備購入契約等が補助対象となります。ただし、設備などの購入を行う場合には、入札や相見積もりを取ります。せっかく補助金を申請したのも関わらず、不採択となるリスクがないよう、必ず行いましょう。

労務管理や就業規則の見直しは、ぜひご相談ください。

事業再編には、一般的に弁護士や会計士、税理士、中小企業診断士等の支援を受けることも多くあります。M&Aの場合などは金融機関などのサポートも受けつつ進めるケースが多いようです。法務や会計・税務面からの支援においては、心強い味方です。

一方で、気になるのが、人事・労務面でのサポートです。事業再編には、必ず、人=従業員が動きます。M&Aのようなケースはもちろん、新事業展開を行う際にも、必ず従業員の業務自体はもちろん、働き方に関連する変化が生じるはずです。事業再編後における人事労務面が、果たして機能するのか、運用が円滑に進められるか、労務管理の視点も非常に重要です。

M&Aや組織再編となった場合には、配転や出向、転籍などの人事異動や希望退職の募集、退職勧奨、整理解雇などによる人員の削減等の雇用調整が発生する場合もあるでしょう。また、就業規則や人事制度、退職金の統一や再構築が必要になるケースもあるでしょう。

事業再構築の目的を達成するために、効果的に機能する労務管理や就業規則等の設計が必要です。組織再編を行なったものの、従業員のモチベーション低下や流出につながるのでは、本来の目的を達成できません。

労務管理の視点も忘れずに、円滑に進めるために、アドバイスや支援を受けることをお勧めします。

「事業再構築補助金」の公募は、3月の予定です。補助金の対象範囲が幅広く、補助額も手厚いため、開始されれば応募が殺到する可能性があります。早めの準備、申請を行うためには、最新情報のチェックを欠かさずにお願いいたします。

参考:経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

【その他、お問い合わせ先】

- GビズIDヘルプデスク 06-6225-7877

-

「Jグランツ」経済産業省問い合わせ窓口 https://gbiz-id.go.jp/top/

- 事業再構築補助金コールセンター(今後開設予定)

最新セミナー一覧

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」