6月は労働保険料の年度更新。

手続きのポイントや注意点を社労士が解説します。

令和3年6月1日〜7月12日は、労働保険料の年度更新の提出時期となります。今年度の概算保険料および前年度の確定保険料の申告・納付を行います。直前に慌てないよう、早めに準備しておきましょう。今回は改めて労働保険料の年度更新について、解説していきます。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

執行役員 社会保険労務士 小栗多喜子

同社、人事戦略グループマネージャーを務め、採用・教育を担当する。商工会議所、銀行、Adeco,マネーフォワードなどセミナーや研修講師も精力的に行っている。労働法のアドバイスだけではなく、どのように法律と向き合い企業を成長させるのかという経営視点でのアドバイスを得意としている。

主な出演メディア

その他、記事の監修や寄稿多数。

取材・寄稿のご相談はこちらから

労働保険の年度更新は、年に1度の大事な手続きです。

毎年6月1日〜7月10日(令和3年は7月12日)に行う労働保険の年度更新。一部の適用除外を除き、大企業、中小企業、個人事業所などを問わず、多くの企業がこの手続を行う必要があります。まずは、「労働保険」とはどういうものか、保険料の考え方を確認しておきましょう。

「労働保険」は保険の総称で、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の2つから成り立っています。

労災保険とは?

労災保険とは、雇用形態にかかわらず、従業員全員に適用される保険です。業務上の災害や疾病や通勤途上での災害に備える保険です。

雇用保険とは?

雇用保険は、雇用形態にかかわらず、一定の加入要件を満たす従業員に適用されます。主に離職後の生活補償のための保険です。

労災保険と雇用保険から成る労働保険は、労働者の賃金総額に一定の保険料率を乗じて算出されます。

労災保険料については、全額事業主の負担であり、事業の種類によって料率が細分化されています。労災の発生危険度の高い業種ほど、料率が高くなります。雇用保険料は、事業主と労働者が負担し、事業の種類によって負担割合が定められています。

労災保険料率

| 全額事業主負担 | 2.5/1,000〜88/1,000 |

<林業60/1,000、建設(建築)業9.5/1,000、製造(食料品)業6/1,000、金融・保険業2.5/1,000、その他の各種事業3/1,000など>

詳細な保険料率は厚生労働省のホームページなどでご確認ください。

雇用保険料率

|

| 雇用保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 |

| 一般の事業 | 9/1,000 | 6/1,000 | 3/1,000 |

| 農林水産・清酒製造事業 | 11/1,000 | 7/1,000 | 4/1,000 |

| 建設事業 | 12/1,000 | 8/1,000 | 4/1,000 |

健康保険や厚生年金保険などの社会保険は、加入すると毎月保険料が発生し、翌月末に納付するというものになります。一方、労働保険料は、毎月納付を行うというものではありません。「年度更新」を理解するには、労働保険料の「概算申告納付」と「確定申告納付」という考え方を理解しておかなければなりません。

労働保険料は、保険年度における労働者の賃金総額に保険料率を考慮して決定されます。保険年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とされています。申告の時期は毎年6月〜7月ということになりますから、従業員に支払うであろう賃金総額に対して保険料を概算で算出することになります。いわば前払いの保険料である「概算保険料」です。一方で、前年度に概算で計算した保険料については、申告の時期には、すでに賃金総額が確定し、「確定保険料」が計算できます。そこで前年度に計算した「概算保険料」と「確定保険料」との差額を精算します。

ここまでの「概算」と「確定」の考え方により、年度更新の手続きでは、「前年度に納付した概算保険料を確定精算」し、「今年度で納付すべき概算保険料」を申告・納付することになります。労働保険に加入している限り、毎年必ず手続きをしなければなりません。

また、年度更新時には、石綿(アスベスト)健康被害の救済のために「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、「一般拠出金」という拠出金についても、労働保険の年度更新手続きと一緒に行います。

労働保険は、事業の種類によって手続きが異なるので注意が必要です。

「年度更新」の具体的な進め方には、いくつかの注意ポイントがあります。いきなり労働保険料の計算を始める前に、継続事業を例に、確認しておくべきこと、算出の手順を確認しておきましょう。

労働保険のうち、労災保険には事業の種類によって、「一括有期事業」と「継続事業」の2つに分けられます。

一括有期事業

建設事業や立ち木の伐採業などは、工事期間や活動期間が明確な事業です。そのため、「有期事業」といわれています。有期事業は労災の発生可能性が高い事業で、大きな被害にもなりかねないことから、建設工事や伐採事業ごとに管理をすることとなっています。

とはいえ、小規模な工事などを何度も繰り返す都度、労災保険の申請をするのは、非常に煩雑で不便です。そのため、それぞれの現場の保険料の額が一定ルールにあてはまれば、複数の現場を「一括」して、「継続事業」と同様に、年度更新してもよいことになっています。

これを「一括有期事業」といいます。ただし、継続事業と異なり、労災保険料と雇用保険料の申告書を別々に作成し、それぞれ更新手続きをしなければなりません。

継続事業

継続事業とは、有期事業と異なり事業の期間が予定されていない事業をいいます。多くの会社が該当するでしょう。そして、労災保険料と雇用保険料を一緒に申告・納付することになります。

労災保険と雇用保険の対象従業員を確認します。労災保険は従業員であればすべて対象です。役員であっても、労働者性のある兼務役員などがいないかなども確認しておきます。雇用保険は、一定の加入要件があります。雇用保険の対象である従業員を選定しておきます。対象者を選定したら、前年4月1日〜本年3月31日に賃金を支給したすべての対象従業員(中途採用者、退職者を含む)を確定します。

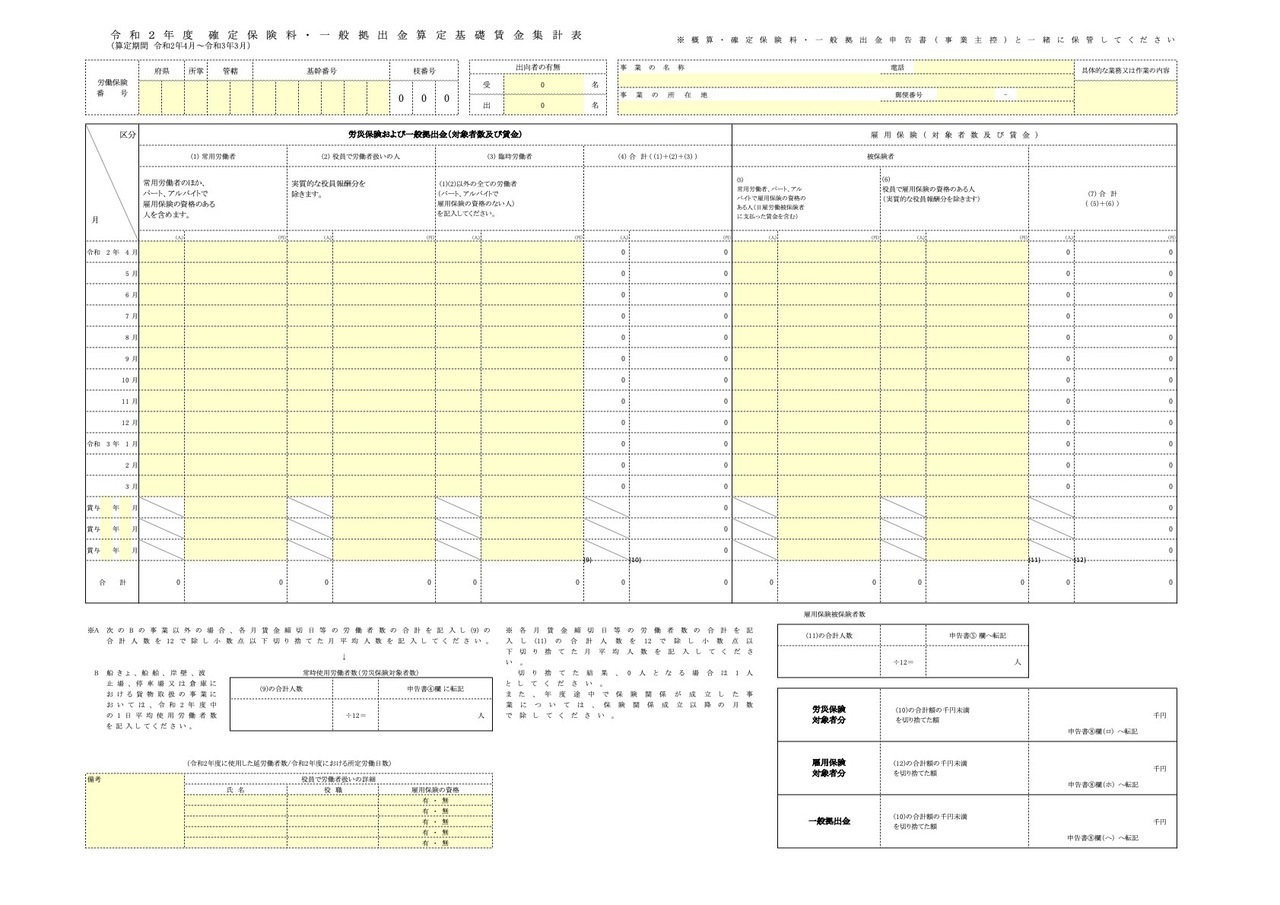

労災保険と雇用保険の対象従業員が確定できたら、「確定保険料」を正確に算出しましょう。確定保険料を算出するためには、前年度の賃金台帳を利用し、前項で確定した対象従業員の賃金総額を算出します。

賃金総額とは?

労働保険料を計算する基礎となる金額なので、賃金台帳を利用して、確認しましょう。所得税や、社会保険料等を控除する前の総額です。以下の例を参考に確認していきます。

基本給、賞与・業績給、残業手当、通勤手当(非課税)、扶養手当、職務手当、住宅手当、調整手当、資格手当、休業手当、社宅利用、食事補助など

厚生労働省に年度更新申告書計算支援ツールが用意されていますので、労災保険対象者分と雇用保険対象者分別にわけて記入していきます。

ここまでで、労働保険料申告書を記載する準備が整います。

申告期限ギリギリで慌てないよう、早めの準備をしましょう。

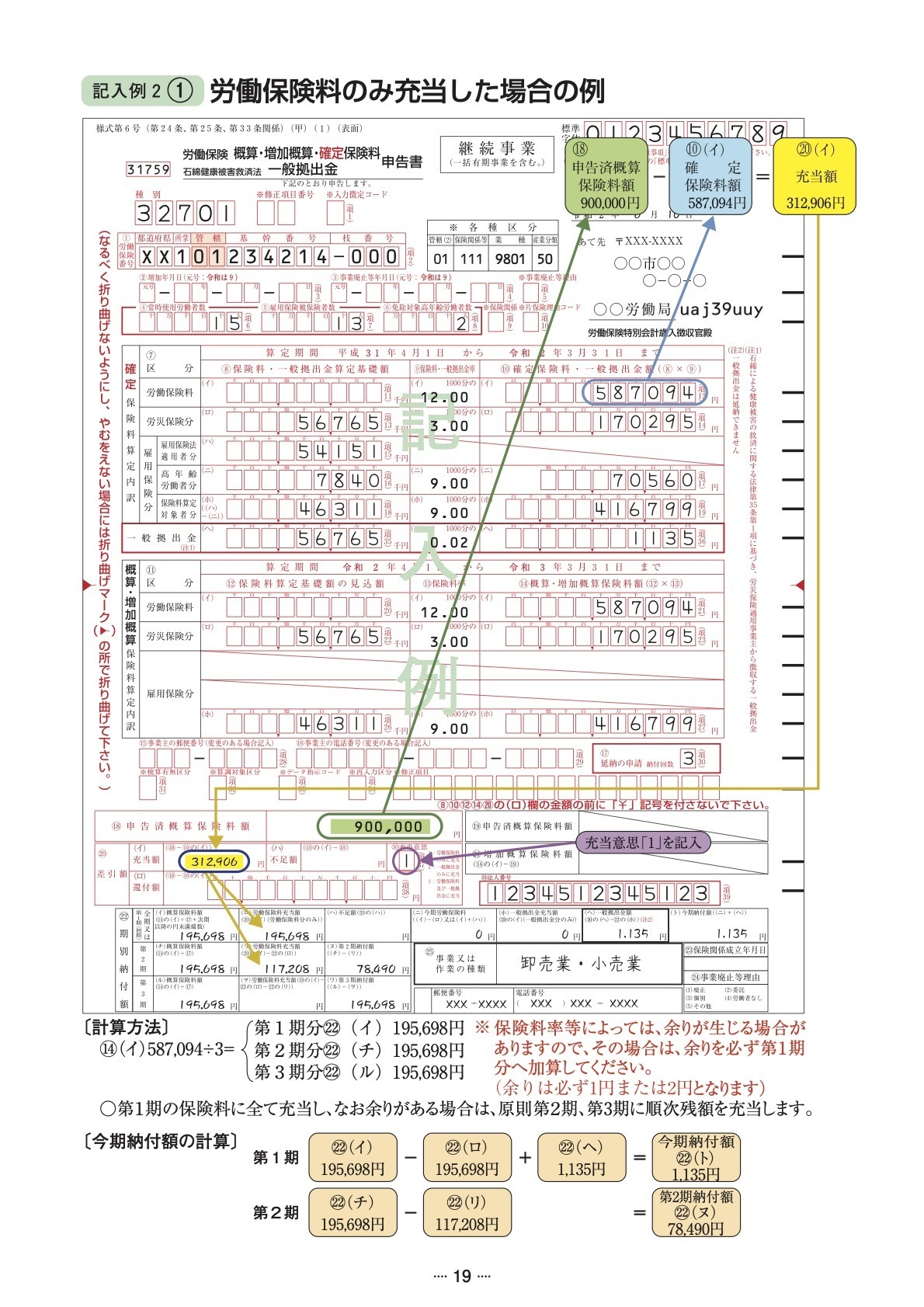

労働保険料申告書は、5月中旬から下旬にかけて、送付されます。前述の賃金集計表をもとに労働保険料申告書に転記していきます。送付された申告書の労災保険料率欄に、予め保険料率が印字されていますので、対象賃金総額にその保険料率をかけて、労災の確定保険料を算出、記入します。今年度分の概算保険料については、賃金総見込額から算出します。ただし、今年度の賃金見込額が前年度の賃金総額の1/2〜2倍の間であれば、前年度の賃金総額を用いて計算することになります。要は、今期の賃金総見込額が、前年度とあまり変わらないのであれば、前年度の確定保険料の額が今年度の概算保険料の額になるというわけです。

一方、「今年度の賃金総額は、2倍以上に大幅に増えそう」といった場合には、「増加概算保険料」を増加した日から30日以内に申告・納付することになっています。

概算保険料・確定保険料の算出後、申告書の上段には前年度の確定保険料、下段には今年度の概算保険料を記入し、今期の労働保険料の納付額を記入します。

計算の結果、労働保険料の概算保険料が40万円以上のときは、「延納の申請」が行えます。延納の申請とは、納付額を3回に分割して支払うことができるというものです。7月10日、10月31日、1月31日に分割が可能です。(口座振替の場合は日程が異なりますので、後出の「納付期限」をご確認ください。

詳しい書き方については、厚生労働省の「労働保険年度更新申告書の書き方」を参考にするとよいでしょう。

厚生労働省「労働保険年度更新申告書の書き方」

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/keizoku.html

労働保険の年度更新は電子申請も可能です。電子申請で申告を行い、ネットバンキングからの納付や口座振替を行えば、窓口への届け出や支払いの必要がありません。労働局から送付される申告書に、8桁のアクセスコードが印刷されていますので、電子申請で年度更新を行う際には、このコードで行うとよいでしょう。

大法人(資本金または出資金が1億円を超える法人等)は、電子申請が義務化されていますので、注意が必要です。

電子申請を行う場合には、2通りの方法があります。政府が提供しているe-Gov(電子政府の総合窓口)のフォームに入力して利用する方法と、市販の労務管理ソフトや労務手続クラウドシステム・サービスなどからAPI連携をして申請を行う方法です。いずれにしても、電子申請にあたっては、あらかじめ電子証明書の取得が必要ですが、他の手続きや届け出など汎用性も高いので、この機会に取得してもよいでしょう。

e-Gov(電子政府の総合窓口)は、市販のソフトやサービスに比べ、無料で行えるのは魅力ですが、入力の手間だったり、手続きがわかりくいなど、操作性への評判があまりよいものではありません。慣れてしまえば、効率よく申請を行えますが、年に一度の手続きは、かえって書面の手続きのほうが早いのではとの意見もよく聞きます。

電子申請を行う場合には、コストだけでなく利便性についても検討したいところです。

申告書と納付書(領収済納付書)の提出とともに所轄都道府県労働局または労働基準監督署や金融機関(本・支店、代理店、歳入代理店)に行います。

所轄都道府県労働局または労働基準監督署

申告書の提出・納付が可能。申告書を所轄都道府県労働局または労働基準監督署に行い、納付は金融機関でもOKです。

金融機関

銀行、信用金庫、郵便局等の金融機関で、申告書の提出・納付を行うことができます。金融機関では申告書の提出のみはできません。

社会保険・労働保険徴収事務センター

申告書の提出のみ可能です。

口座振替の手続きが完了している場合、提出は、所轄都道府県労働局か労働基準監督署になります。

納付期限

労働保険料は、一括支払い以外にも概算保険料が40万円以上であれば、3回にわけて延納も可能です。(労災保険もしくは雇用保険のどちらかのみの場合は、20万円以上)

| 期 | 期間 | 納期限 | 口座振替日 |

|---|---|---|---|

| 第1期 | 4/1〜7/31分 | 7月10日 | 9月6日 |

| 第2期 | 8/1〜11/30分 | 10月31日 | 11月14日 |

| 第3期 | 12/1〜3/31分 | 1月31日 | 2月14日 |

納期限が休日の場合は、翌日

労働保険の年度更新は、その名のとおり、年に1回の申告・納付手続きです。人事労務担当者にとっては、面倒な手続きの一つではないでしょうか。人事労務について、社長が行っているような場合には、なおさらです。

年に1回の手続きなので、「建設業だから、現場が複数あって、どうしたらよいのか」「この手当は賃金総額に入れるのか?」などと、前年の記憶を呼び起こしながら、申告書を作成したり、納付を行うのは、地味な割に労力がいるものです。「もう、専門家にお任せしてスピーディーに処理してほしい」という気持ちはよくわかります。とはいえ、「いくらくらいでお願いするのかわからない」「高いのでは?」と心配になるでしょう。

ただ、金額だけでお悩みなら、一度、ご相談やお見積を取ってみるのをおすすめします。安価で行ってくれるところから、アドバイスなどをしていただきながら行ってくれるところまでさまざまです。スポットで手続きのみを行ってもらう場合、業種や従業員規模によって異なることが多いようですが、50人くらいまでであれば、3万〜10万円の間が相場といったところです。50人以上となると、別途見積もるというケースが多いかもしれません。また、顧問契約の場合には、顧問費用に含む契約などもありますので、スポット契約にするか顧問契約にするかも、あわせて検討するとよいでしょう。

労働保険の年度更新の代行を依頼する場合には、しっかりと社会保険労務士法による国家資格を付与された社会保険労務士であるか、確認が必要です。ネット上には、数多アウトソーシングサービスや労務コンサルティングをうたうサービスがありますが、申請書の作成や届出が行えるのは社会保険労務士となります。

また、電子申請に対応してもらえるのか、やりとりのスピード感、正確性、業界知識など自社にあった社労士を見つけたいところです。各社にご相談して比較検討するのもよいでしょう。問い合わせや相談をしたといっても、契約しなければならないわけではありませんので、納得して信頼できる代行先を選定しましょう。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」