経営ブログ(3)

2017.03.27 経営ブログ 名古屋の社会保険労務士 久野勝也

ビジネスのルール変更

ブログですが198回目になります。

198回も書いていますが、毎月のアクセス数はほとんど同じです。

読む人が増えていないのではなく、新しく読む人と辞めていく人の数がそんなに変わらないのです。

最近、やはりこのブログも進化していないのです。

200回目以降から、何か変えていこうと思います。

毎週、記事の面白さに関わらず読んでくれている人には本当に感謝です。

励みになります。

ありがとうございます。

残業時間の上限を「1か月100時間未満にする」という言葉をニュースで見聞きしていることと思います。

今後はこの時間に対して刑事罰などの厳罰化も検討がされていると言われており、中長期的な観点では労働時間の規制はこれから本格的に厳しくなります。

そもそもなぜ長時間労働がいけないかと言えば、一番は社員の健康のためです。

本来、生活を豊かにするはずの仕事で、健康を損なうことがあってはいけないのです。

ここからは久野の完全な自論ですが、時間が制約される環境下において、これからの経営課題は、社員のスキルアップです。

言い換えれば、社員の健康を維持しながら、社員のスキルを上げていく経営をしないといけません。

少し前は、仕事だからという理由で長時間労働させ、自己研鑽を自宅で強いているような企業も多かったかと思います。

しかし、今後は仕事の量が、仕事の質に変わるからという理由で教育的な長時間労働も常識外の行為になります。これからの時代は、社員の健康を維持しながら、社員のスキルをいかに上げていくか?がキーワードになります。

今までOJTなどを中心に長い労働時間が社員育成の一部だったような会社はこれから事業の転換が求められます。

つまり、短時間で人が戦力になる、人が育つ仕組みを作らないといけません。

反対に、短時間で人が育てられない、戦力にならない仕事はなくなっていきます。

そして、これから人口も大きく減るのだから、根本的に人に頼らないビジネスを構築するという方法もあります。

ビジネスの算式 : ビジネス=しくみ(ビジネスモデル)×人

上記のような公式が成り立つとすると「しくみで勝って、人で圧勝する」企業が強いはずです。しかし、人が育成できないとなると人で圧勝する難易度はますます高まります。

これまで長年にわたって長時間労働の問題が指摘されていながら、改善のきざしが全く見えなかったのは、日本企業のビジネスモデルが依然として労働集約的であり、残業を減らすと売上高や利益が減ってしまうという「不都合な真実」を、多くの人が無意識的に理解してしまっているからです。

時代は大きく変わります。経営者が何を考えて、どう動くか?舵取りが益々重要になっていきます。

2017.03.13 経営ブログ 名古屋の社会保険労務士 久野勝也

生産性を上げることよりも、生産性の低い業務をいっそやめる。

業務の閑散期に生産性をあげるためにやるべきことは、仕事の仕分けです。

1日かけてやる仕事を半分にするのはとても難しいですが、不要な仕事をなくしてしまうのはコストもかからず、すぐにできます。

多くの経営者は案外このことに気づいていません。

社員は自分の仕事に誇りを持っています。

しかし、その中の業務には長年見直されず生産性の低く、まったく無駄な業務があります。

本人は長年かけてやってきてすごいだろと言わんばかりで、その業務が無駄だからやめようなんて提案は絶対にしません。

組織は大きくなるとどんどん仕事が増えていきます。

その中で、不要な仕事を作り出したり、過去は必要だったが今は不要な仕事もでてきます。

この仕事を定期的に棚卸をして捨てていく必要があります。

10人程度の組織では、トップが自ら関与して、思い切ってつぎつぎに捨てていくことが大切です。

そういった仕事が社内に残る理由は様々ですが、もともと生産性が低い人が、あたかも自分しかできないといった仕事を自分で作り出していることもあれば、多くの場合はそんなに価値がない仕事なので新人に移管され、いつしか幹部が多くの時間をかけていることを忘れてしまっていたりします。

業務そのものをなくすという話になると、社員から「しかし、そうは言っても一応やらないといけない」と言った言葉が出てきそうですが、仕事をなくす時の基準は「かかっている時間」と「その仕事から得られるている価値」を比較することです。

価値が全くないわけではないが、時間がかかる仕事は明らかに生産性を下げ、メンバーを残業させ、収益も下げます。

結果、誰も幸せにならなくなります。

仕事をするうえで、そもそもやらなくて良い仕事はないか。

価値の低い仕事はないか。

価値の低い仕事そのものを、時間を短くするのではなく、いっそなくしてしまうことです。

そしてやはりこの業務の廃止はトップ自らが行うことです。

仕事の廃止の議論をするとおそらく社員は自分の仕事がいかに価値があるかをアピールします。

しかし、仕事である以上、時間に成果が見合っているか。

これがどの仕事にも大切なことです。

仕事の廃止、仕事の根本から見直す。

これが大切です

2017.02.20 経営ブログ 名古屋の社会保険労務士 久野勝也

あなたの仕事に「バリュー」はあるか?

昨今のニュースであるように、残業の上限の設定、長時間労働の厳罰化のキーワードからも分かるようにこれから労働時間のルールは大きく変わります。

生産性の向上!新聞紙面ではこの言葉ばかりです。

会社の収益性は、同じ時間のルールの中でどれくらいの金額を稼ぐことができるかということが言えます。人で言うと1人の社員が8時間で30,000円の利益をあげるA社と8時間で15,000円の利益あげるB社があれば、A社のほうが収益性が高い会社です。A社のほうが給与が高く良い会社であることは容易に想像できると思います。

以前のブログにも書きましたが生産性とは何でしょうか?

生産性を上記の式で表されます。生産性を上げるには次の2つの方法しかありません。ひとつは上記の式の分子の成果額を大きくすること、そしてもう一つが分母の投入資源を小さくすることです。

ここでよく起こる問題が、成果を上げるための最初の方法として、残業をしたり人手を増やしたりという「投入資源を増やす」施策が選ばれがちです。

生産性の定義を見れば分かるように、投入資源を増やせば生産性は下がります。残業時間を増やして仕事の達成量を増やした場合も、多くの場合は生産性は下がります。

仕事が忙しいと儲かっている会社はすぐに人材を増やしますが、急いで雇った新人の生産性は既存社員ほど高くないので、社内にあふれる生産性の低い仕事を、新人に押し付けることで、それらの生産性の低い仕事がいつまでも生産性が低いまま放置されてしまいます。

計算式から分かることは、生産性向上に大切なのは、やはり成果を増やすことです。

今ある商品に付加価値をつけて①顧客がより高い価値を感じる商品開発やサービス設計を行い、②価格を上げて、③新価格に見合う高い価値があることを、顧客が納得できるように伝えて、今よりも高い価格で自社の商品を買ってもらうことが必要になります。

ところで、もう少し生産性を掘り下げていくと、詰まるところ付加価値をあげるとなるとその会社で働く社員がいかに、価値(バリュー)がある仕事ができるかが問題になります。

バリューのある仕事とは何か?

この問いに回答できますか?

バリューのある仕事とは、丁寧な仕事、質の高い仕事といったことが言えるかもしれませんが、それは価値(バリュー)という言葉をなんとなく変換したに過ぎません。

丁寧な仕事ならどんな仕事でも価値(バリュー)があるかと言われたら疑問が残るからです。

価値(バリュー)のある仕事とは、縦軸に解の質、横軸に課題の質とした場合。

課題の質とは、ビジネスの根本に関わる問題で、はっきり白黒がついておらず、複数の集団の間で決着のついていないようなものほど高くなります。

つまり誰でも解決できそうな課題、ネットや本を読んだら決着が着くような課題に対してどんなにすばらしい回答をしてもバリューのある仕事とは言えません。

価値のある仕事は、お客さんから求められる今まで誰も解決ができないような課題に対して質の高い解決ができるかです。

これは製造業であろうとサービス業であろうと成果を求められる仕事では共通です。

あなたの仕事に「バリュー」はありますか?

これを考えないと生産性は上がりません。

2017.01.30 経営ブログ 名古屋の社会保険労務士 久野勝也

風が吹けば桶屋が儲かるのは本当か?

風が吹けば桶屋が儲かる。

本当に儲かるのかは分かりませんが、理由はご存知下記の通りです。

1大風で土ぼこりが立つ

2土ぼこりが目に入って、盲人が増える

3盲人は三味線を買う(当時の盲人が就ける職に由来)

4三味線に使う猫皮が必要になり、ネコが殺される

5ネコが減ればネズミが増える

6ネズミは桶をかじる

7桶の需要が増え桶屋が儲かる

「風が吹いている」という事実を「桶屋の儲け」に結びつける。

仕事のできる人は、いつもこんなことを考えている気がします。

つまりシミュレーション力です。

わたしはこれを、「未来を想像する力」と呼んでいます。

「未来を想像する」

例えば営業であれば、こんな会話をしたら、どんな展開になるのか考えたり、こんな提案方法をしたらこんな反応をするだろうと考えることになります。

人口が増えて、とにかく物をどんどん作れば、どんどん売れる時代は終わりました。

物を作っても簡単には売れない時代。

満たされている時代。低欲望社会。

こんな時代に必要なことは、どのような商品を作り、どのような人をターゲットにして、どのような販売の戦略を立てるかが大切になります。

誰がどんなことに困っていて、そこからいろいろなアイデアを考える。

ただアイデアはアイデアだけでは商品にはなりません。

アイデアを商品という形にするにはプロセスが必要です。

桶屋が儲かるようなストーリーやプロセスが必要なのです。

そのプロセスを作り出すのか、それともそのプロセスに気づくのか。

それを作ったり、気づいたりできるのが、「未来を想像する力」です。

これからの時代の仕事ができるとは、「未来を想像する力」です。

そういう能力がある社員がいないと、どれだけ良いものであっても売れないし、何が売れるのか気づけない時代が来ています。

2017.01.23 経営ブログ 名古屋の社会保険労務士 久野勝也

セキュリティー倒産

先日、船井総研の勉強会でコンサルタントの那須さんのサイバーセキュリティーの話を聞きました。

前からずっと、中小企業の経営者とその社員のITの関心と知識が低すぎるなと思っていました。

でもこの講義で確信しました。

社内にサイバーセキュリティのことが分かっている人がいないと、ウィルス感染による情報漏洩などの甚大な被害を受けて、会社を潰す可能性があるなと感じました。

そして遠慮なくいえば、上場企業で働く社員と比べて、中小企業の社員はほとんどサーバーセキュリティに関しての知識がないので、それを教育して、会社のサイバーセキュリティを高めていくのは大変だと思いました。

例えば、社員に「ランサムウェア」って分かると聞いてピンとこなければ、ほとんどセキュリティーの関心がありません。

パソコンの取り扱いマニュアルを作る必要があるレベルです。

社員数が一定数いて、社内にIT担当者がいるような会社でない限り、この状態は危険すぎます。

パソコンにセキュリティソフトが入っていないとか、UTMを設置していないとか。

もはや勉強不足としか言いようがありません。

うちの会社は小さいから、サイバー攻撃にあうわけないという人がいますが、どうして自分の会社だけが特別なのでしょうか?

私は死なないと言っているのとほぼ同じです。

実際にサーバー攻撃の事例の中でも10人程度の会社でも被害にあっています。

知らないから安全だと思い込んでるだけなのです。

そして、何より会社を本気で成長させようと思うなら、しっかりと守りを固めておく必要があります。

パソコンを使って仕事をする以上は、最低限の備えと投資をすることが大切です。

そして、社員も勉強しないといけません。

社員からすると「会社から教えてもらっていないからセキュリティのことはいまいち分かりません。」

と言われそうですが、「自宅でネットを使って、スマートフォンでネットに繋がっているのに、会社が基本的なことまで教えないといけないのですか?」

と言っても良いと思っています。

社員自身で基本は勉強すべきです。

世界の中でもITリテラシーが低い日本、まずは個々の標準的な知識を上げないといけません。

中小企業にもっとITを取り入れて、生産性を高めたいです。

そうすれば社員ももっと早く帰れるし、上場企業並みの給与をとれる企業も出てくる可能性があります。

今の生産性の低さでは、イノベーションを起こす時間ないのです。

だからこそ、ITを使って生産性をあげる。

だからITを知ることからはじめるのです。

2017.01.16 経営ブログ 名古屋の社会保険労務士 久野勝也

生産性をあげるとは?

日本の生産性は低いと言われています。

しかしそもそも生産性の意味を多くの日本人が理解していないと思っています。

生産性は次の算式で求められます。

生産性=得られた成果÷投入した資源

簡単に言えば、1000万の仕事を1時間でやれば時間あたりの生産性は1,000万円。

1000万円を2人で稼げば、1人あたりの売り上げの生産性は500万といった感じです。

したがって、生産性を上げる方法は次の4つに大別されます。

①改善:改善により、投入資源を小さくする

②革新:イノベーションにより、導入資源を小さくする

③改善:改善により、成果を大きくする

④革新:イノベーションにより、成果を大きくする

①は改善により時間工数を下げたりすることです。

例えば、業務フローを見直して、時間を短縮したりすることです。

2時間でできた仕事が、1時間でできるようになれば生産性は2倍に上がります。

②は革新により時間一気に短縮されたりすることです。

例えば、今まで人が2時間かけておこなっていた作業を機械化(イノベーション)することにより30分で業務が完了するようになれば生産性は投入時間の減少で4倍になります。

ただ本当に生産性の向上で大切なのは③改善:改善により、成果を大きくすることです。

改善により、成果を大きくすることです。

この③は簡単に言うと付加価値のアップです。

例えば全く同じ食品でも身体に良い影響を及ぼす研究結果などをうたい値段をあげたり、既存の商品に新しい機能をつけて値上げする、(良いやり方かは分かりませんが)商品を見栄えの良い箱にいれて値上げをする、と言ったことも実は生産性アップです。

「いちご」のとちおとめのようなブランド化もそれになります。

また面白いのは、機能を絞ることにより付加価値があがることもあります。

日本の家電は使い方が複雑で機能が多くて使い切れないといったことがあります。

一方、海外の家電メーカーで、機能を最小限に絞ることによってブランドを確立し付加価値をあげているものあります。

単に手間がかかるからといった理由で、値段を上げることはできません。

お客さんが値段について価値を認め、納得して、買いたいと思う場合にしか上げられないのです。

だからこそ、付加価値をあげることは難しいです。

しかし絶対にここが大切です。

中小企業が生産性アップというと、すぐに時間短縮としてしまいますが、商品の付加価値があがっていないのに時間短縮をすると、単にサービスの悪化、品質悪化を招きます。

社員が「生産性」の意味を分かっていないと必ずこのことが起こります。

だからこそ全社員がこの「生産性」という言葉を理解しないといけません。

そのうえで、各会社が何をするか考えるのです。

では社労士事務所で生産性をあげる(付加価値をあげる)とはどんなことでしょうか?

それは社員の能力をあげることです。

とうかいに聞けばレベルの高い回答が返ってくる。

他の社労士事務所よりも知識がある。

これが付加価値です。

こういったことが生産性アップになります。

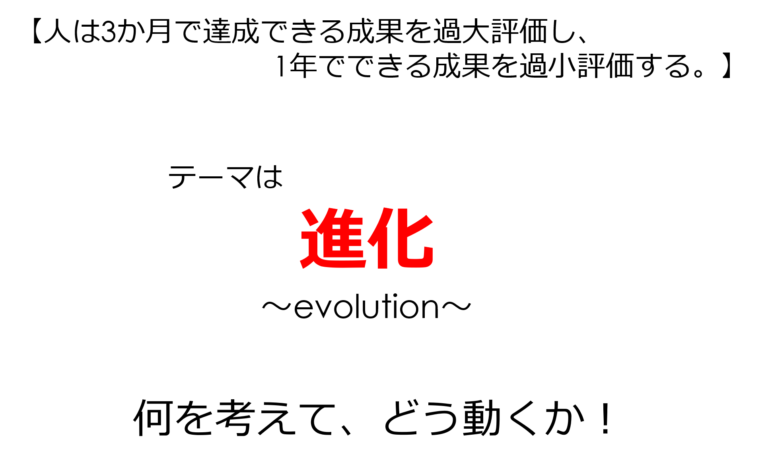

弊社の今期のテーマは「進化」です。

社員1人1人が能力、特に知識量、知識のアウトプットする力を「進化」させていきます。

2016.11.07 経営ブログ 名古屋の社会保険労務士 久野勝也

起業して5年経ちました。

5年前の10月30日にサラリーマンを辞めて、1日休暇をとって11月1日に起業しました。

あっという間の5年間でした。

多くの方に支えられて、今、生きていられることを感謝しています。

本当にありがとうございます。

もっと成長して仕事でお返ししたいと思っています。

今日は自分への戒めを書きます。

小さなコップに大量の水は入りません。

それはすごく分かるのですが、こと経営になると難しいです。

起業した当初から今日まで私にあったのは「気合い」「根性」「汗」です。

ある一定まではそれで事業が伸びました。

しかし、それは5年までです。

次の5年は変えないといけません。

そう考えていました。

3年くらい前から気づいていたのに何も変えてきませんでした。

しかし、変わります。

これからの5年間でチャレンジすることは、「仕組み」「構造」「設計図」作りです。

いわゆる経営者の仕事です。

今までのやり方を変えないといけません。

これを妨げているのは何か?

私自身です。

自分が現場で頑張って仕事をとれたことが、今日まで良かったと思います。

しかし、その一方でその「根性」「気合い」が会社の仕組みづくりを妨げてきました。

これからは、もっと会社の設計図を描き、新しいビジネスモデルを考えたり、仕組み、収益構造を変えていくことをやっていきます。

そうしないと弊社で働く社員も幸せにはなりません。

「仕組み」「構造」「設計図」作りを始めました!

これからもよろしくお願いします。

完全にわたしの格好が浮いています。(笑)

2016.10.31 経営ブログ 名古屋の社会保険労務士 久野勝也

誰も幸せにならない。

経費を削減するという話になるとS携帯会社からD携帯会社に変えましょう。

会社から出てくるのはこんな提案ばかりです。

言い方は悪いですが、見えるコストを安くすることはそんなに難しくありません。

別のメーカーの見積もりをとるか、その会社に価格を交渉したり、使用頻度を下げたらいいのです。

会社がやらないといけないことは、携帯の電話代のような顕在化するコストを削減することはもちろん、見えないコストを顕在化して、そのコストを削減することです。

何を言っているかというと、例えば営業マンが営業で車で移動した時に、移動コストが発生します。

売上を生まない時間です。

お店に来てもらればそのコストはなくなります。

もちろん来てもらうハードルは上がりますが・・

また、例えば事務所の空きスペースに、何年も開けない段ボールの山がある。

これもコストです。

賃貸物件であれば容易に平米いくらの賃料がかかっていてい、そのスペースにものがあるコストが計算できると思います。

整理整頓されていないパソコンのファイルの中から、特定のファイルを探すのものコストですし、なんでもかんでもマニュアルにするのも場合によってはコストです。

パソコンのファイルは最低限の検索ルールが必要です。

ファイル保存のルール化をやりすぎるのもコストだし、やらないのもコストです。

マニュアルもどのレベルで作るのかをはっきりさせないと、マニュアルを作ることが仕事の社員がでてしまいます。

顕在化するコストの削減は誰でもできます。潜在化するコストが削減できる人が優秀なのだと思います。

とこで本題ですが、経営者でこんなふうには絶対になりたくないなと思うのが潜在コストが見えない経営者です。

何でもかんでも、料金を値切る経営者、やたら値段が高いという経営者。

たとえば私たちの業界では、書類を作成してお金をいただきます。

それがA4一枚で数万円ということもあります。

これにはこんなコストがかかっています。

情報収集するコスト、法律的な書類を作成するための社員の教育コスト、書類作成の時間そのもののコスト(社員の給与)、印刷代等々。

潜在コストが見えない人は書類の作成時間と印刷代しか見えません。

優秀な経営者であれば、気づくはずです。

まだコストがあることを。

それは会社の仕組みを維持するコスト、そして会社を成長させるための利益のコスト。

仕組みを維持するコストとは、一般的に同じ仕事でも大企業のほうがセキュリティの対策などで、維持コストが大きくなります。

そして会社を成長させるための利益のコストとは、取引相手が利益をあげて会社を成長発展させていくお金です。

値段はとても大切です。

10,000円で販売しているものを8,000円に値切ったらどうなるか?

誰かがその負担をするのです。

そしてそれは相手先の社員の給与だったりします。

何でもかんでも値引きする経営者や値段に文句を言う経営者、値段以上のサービスを求める経営者、値段の中身が分かっていない経営者、こういう先とつきあうと自社の社員は絶対に不幸になります。

その経営者と付き合った会社の社員は「誰も幸せにならない」のです。

だからどんな会社とつきあうか、どんな経営者と付き合うか、それはどんな仕事をするか、どんな商品を売るか同じくらい重要なのです。

もちろん、商品が適正価格であることが条件ですが・・

著者 久野 勝也 (くの まさや)

■社会保険労務士法人とうかい 代表

■株式会社ダイレクトHR 代表

多岐にわたる社会保険労務士の業務のなかでも、採用に関する業務を得意とする。

希望の人材像の設定の仕方や場面別での応募媒体の設定方法、企業を成長させる人材の見分け方など、実践的な採用戦略を指導している。

2018年には採用支援専門会社を立ち上げ、中小企業の成長を人事労務の面から支えている。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」