人的資本経営のメリットとは?

注目される開示義務のルールなど社労士がわかりやすく解説します。

「人的資本経営」について、人事・労務の専門家である社会保険労務士が解説していきます

最近、経営層や人事担当者の中で注目されている「人的資本経営」。企業経営のキーワードとして耳にする機会も増えています。とはいえ、ぼんやりと理解はしているものの、具体的にどのようなものなのか、企業にとってどのようなメリットがあるのか、よく理解していないという方も多いのではないでしょうか。

今回は、「人的資本経営」の基本とともに、「人的資本経営」に取り組むメリット、情報開示など押さえておきたいポイントをご紹介します。企業の屋台骨である人材の力を最大限に引き出すための「人的資本経営」について、人事・労務の専門家である社会保険労務士が丁寧に解説していきます。

目次

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

そもそも「人的資本経営」とは何なのでしょうか?

「人的資本経営」と聞いて、どのようなイメージをお持ちでしょうか? なんとなく“人に関する経営手法?”くらいの感覚かもしれません。2022年に制度が導入され、2023年から開示がスタートした「人的資本経営」ですが、その目的や内容、手法などについては、まだまだ理解が浸透していないのが実情です。

そもそも「人的資本経営」とは何なのでしょうか?

「人的資本経営」とは、企業で働くヒトを“(人的)資本”と捉え、経営資本の中で重要なものと位置付けています。そのヒトの価値を最大限に引き出し、企業価値、事業価値を向上することへとつなげる経営手法です。従来よりヒト・モノ・カネとして人材は経営資源の一つとされてきました。リソースであるヒトについてもコストとしての位置付けであり、最小限のコストで効率よく利用するといった位置付けであるでしょう。

一方で、企業が成長し競争力を発揮するには、そこで働く従業員一人ひとりの力が最大限に発揮されることが重要であることは、経営者であれば誰しもが理解するところです。従来のリソースとしてのヒトの活用から、ヒトに関わる価値を最大限に引き出すことで、利益や価値を生む“資本”へのシフトの重要性が認識されてきたといってよいでしょう。

① 多様な人材や働き方への変化

日本において少子高齢化による労働人口の減少は大きな社会問題となっています。今後は外国人人材やシニア人材などの活用もますます進むでしょう。さらに、リモートワークの導入、副業の解禁など、働き方そのものの変化、働く人々の仕事への意識も大きく変わりつつあります。従来の働き方、人材を管理する人事手法には無理が生じてくるでしょう。個々の価値観に基づいた働き方の選択が求められていることも、「人的資本経営」が注目されている要因の一つでもあります。

② 投資家などステークホルダーの変化(ESG投資)

投資家などステークホルダーが企業を価値判断する観点にも変化がみられています。それは企業のサステナビリティーをさまざまな観点から評価するようになったことです。例えば、温室効果ガスなどをはじめとした環境問題への取り組み、労働環境への整備、ジェンダー問題などへの取り組みや貢献といったものが代表されます。とくに多様性を尊重するジェンダーへの取り組み、人材へのエンゲージメントなど「人的資本経営」が求められており、企業を評価するうえで、重要な判断ポイントです。

③ DX化による人材へ求めるものの変化

さまざまな事業、業務がAIの活用やDX化への推進が進んでいます。従来の産業構造が変革しつつあるといってよいでしょう。今後も定型的な業務はテクノロジーに置き換わっていく部分も多いことが予想されます。一方、市場のニーズを探し、業界・事業を掘り出しイノベーションを担う人材は、ますますその期待が活躍されるところです。働く人材へ求められる資質が変化してきたとも言えます。各企業ともに、競争力を発揮するための高付加価値のある人材への投資が絶対的に必要な時期に差し掛かっています。

個々の企業が自社にとってどのような「人的資本経営」にあたるかは、今後の企業経営の大きな位置付けとなるでしょう。さらに企業価値の一つとなる人的資本に関する情報は、企業の将来性を判断する指標として、投資家などへの情報開示が求められるものとなっています。

背景「人的資本経営」の具体事例をまとめた「伊藤レポート」についてお話しします。

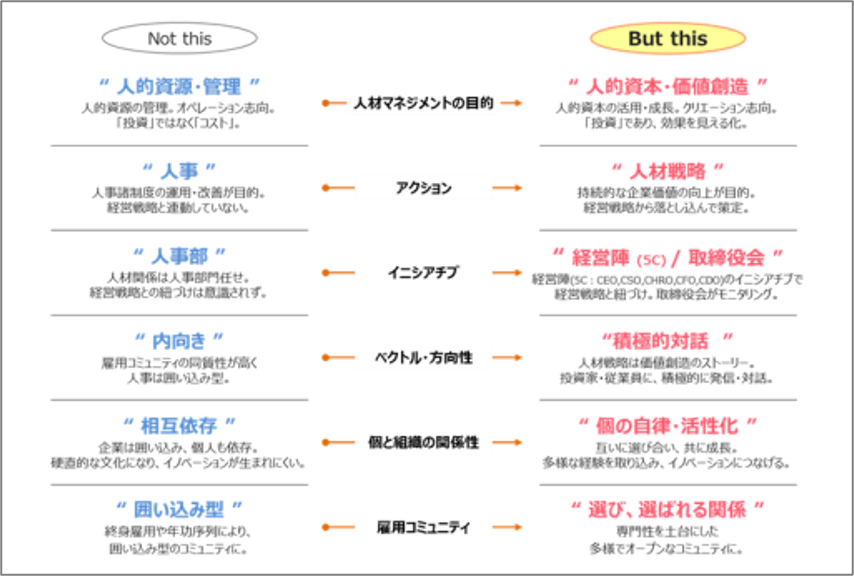

そもそも“人的資本”という言葉には、明確な定義がありません。とはいえ、人的資本への注目が高まる中、2020年に指標ともなるレポートが経済産業省から公表されています。それが「人材版伊藤レポート」です。さらに、2022年5月には、「人材版伊藤レポート2.0」として持続的な企業価値向上のために、経営戦略と連動した人材戦略の実践についてまとめられています。従来型の人材に関する価値観、考え方との違いを図示されています。

【人材の変革の方向性】

企業を取り巻く環境が大きく変化していることを背景に、今後の羅針盤として変革の方向性が示されています。

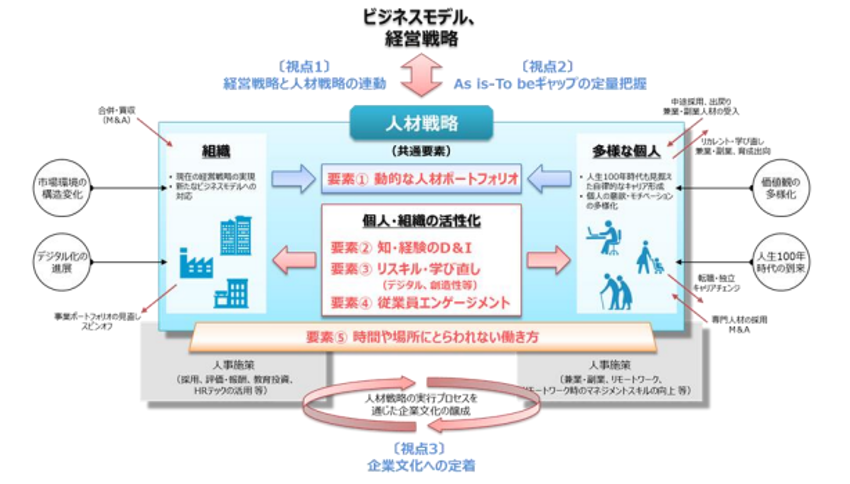

【人材戦略に求められる3つの視点・5つの共通要素】

各企業が人材戦略を立てるにあたっては、具体的な戦略、アクション、そのKPIを設定することが必要になります。伊藤レポートにおいては、その共通要素も示しています。

経済産業省「人材版伊藤レポート2.0」

https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220513001/20220513001.html

「人的資本の情報開示」は義務?分かりやすく解説します。

「人的資本経営」にあたっては、企業がその「人的資本の情報開示」が求められています。先んじて欧米では、ISO30414として人材マネジメントの情報開示が求められ、米国証券取引委員会が上場企業に対し、人的資本の情報開示を義務化した経緯があります。

日本においても、2020年の「人材版伊藤レポート」公表後、人的資本情報開示の重要性を求める声が高まり、2022年人的資本情報を可視化するための指針として、「企業の人的資本の開示に関する指針」が公表されました。

企業の人的資本の開示に関する指針

以下の4つの要素として開示することとされています。

①ガバナンス

②戦略

③リスク管理

④指標と目標

さらに、2022年11月には金融庁より「“企業内容等の開示に関する内閣府令”等の改正案の公表について」が発表されました。

これは、上場企業に対し、2023年3月期の有価証券報告書から、人的資本投資に関する情報を開示しなければならないとしています。

上場企業の開示すべき「人的資本の開示項目」を詳しくご紹介します。

上場企業を対象に、2023年3月期の有価証券報告書の提出やコーポレートガバナンスコードへの対応から、人的資本に関わる情報の開示が求められることになりました。また、海外市場に上場する企業等においては、上場する国・地域の法域での要請対応が求められます。定性・定量の数値結果を提示するだけでなく、戦略に基づいた根拠ある指標と目標、その進捗状況について、具体的に情報開示すべきとされています。

| ・投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供することを目的として、金融商品取引法により、一定の有価証券の発行者に対して、有価証券報告書(有報)等の提出が義務付けられている ・東京証券取引所では、各上場会社において持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応を図ることを目的として、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則を取りまとめたコーポレートガバナンス・コード(CGコード)を制定 |

人材育成に関連する開示事項として、以下のような事項が挙げられます。

| 開示事項(例) | 有価証券報告書 | CGコード |

| 研修時間 | ・人材育成方針と社内環境整備方針につき、方針と整合的で測定可能な指標、その目標・進捗状況と併せて開示 | ・人的資本への投資につき、経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ、具体的に情報開示 ・経営戦略・経営計画の目標実現のため、人的資本への投資を含む経営資源配分等に関し具体的に何を実行するのか、分かりやすい言葉・論理で説明 ・取締役・監査役に対するトレーニングの方針を開示 |

| 研修費用 | ||

| パフォーマンスとキャリア開発につき定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ||

| 研修参加率 | ||

| 複数分野の研修受講率 | ||

| リーダーシップの育成 | ||

| 研修と人材開発の効果 | ||

| 人材確保・定着の取組の説明 | ||

| スキル向上プログラムの種類・対象等 |

| 開示事項(例) | 有価証券報告書 | CGコード |

| 従業員エンゲージメント | ・人材育成方針と社内環境整備方針につき、方針と整合的で測定可能な指標、その目標・進捗状況と併せて開示 |

| 開示事項(例) | 有価証券報告書 | CGコード |

| 離職率 | ・人材育成方針と社内環境整備方針につき、方針と整合的で測定可能な指標、その目標・進捗状況と併せて開示 | ・取締役会は、会社の目指すところや具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督 |

| 定着率 | ||

| 新規雇用の総数・比率 | ||

| 離職の総数 | ||

| 採用・離職コスト | ||

| 人材確保・定着の取り組みの説明 | ||

| 以降支援プログラム・キャリア終了マネジメント | ||

| 後継者有効 | ||

| 後継者カバー率 | ||

| 後継者準備率 | ||

| 求人ポジションの採用充足に必要な期間 |

| 開示事項(例) | 有価証券報告書 | CGコード | |

| 属性別の従業員・経営層の比率 | 女性管理職比率 | ・人材育成方針と社内環境整備方針につき、方針と整合的で測定可能な指標、その目標・進捗状況と併せて開示 | ・中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示。多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示 ・取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、スキル・マトリックスをはじめ、取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示 |

| 男女間の給与の差 | 男女間賃金格差 | ||

| 正社員・非正規社員等の福利厚生の差 | |||

| 最高報酬額支給者が受け取る年間報酬額のシェア等 | |||

| 育児休業等の後の復職率・定着率 | |||

| 男女別家族関連休業取得従業員比率 | 男性育児 休業取得率 | ||

| 男女別育児休業取得従業員数 | |||

| 男女間賃金格差を是正するために事業者が講じた措置 | |||

| 開示事項(例) | 有価証券報告書 | CGコード |

| 労働災害の発生件数・割合、死亡数等 | ・人材育成方針と社内環境整備方針につき、方針と整合的で測定可能な指標、その目標・進捗状況と併せて開示 | ・従業員の健康・労働環境への配慮など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべき |

| 医療・ヘルスケアサービスの利用促進、その適用範囲の説明 | ||

| 安全衛生マネジメントシステム等の導入の有無、対象となる従業員に関する説明 | ||

| 健康・安全関連取組等の説明 | ||

| (労働災害関連の)死亡率 | ||

| ニアミス発生率 | ||

| 労働災害による損失時間 | ||

| (安全衛生に関する)研修を受講した従業員の割合 | ||

| 業務上のインシデントが組織に与えた金銭的影響額 | ||

| 労働関連の危険性(ハザード)に関する説明 |

| 開示事項(例) | 有価証券報告書 | CGコード |

| 人権レビュー等の対象となった事業(所)の総数・割合 | ・人材育成方針と社内環境整備方針につき、方針と整合的で測定可能な指標、その目標・進捗状況と併せて開示 | ・人権の尊重、従業員の公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引など、サステナビリティをめぐる課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべき |

| 深刻な人権問題の件数 | ||

| 差別事例の件数・対応措置 | ||

| 団体労働協約の対象となる従業員の割合 | ||

| 業務停止件数 | ||

| コンプライアンスや人権等の研修を受けた従業員割合 | ||

| 苦情の件数 | ||

| 児童労働・強制労働に関する説明 | ||

| 結社の自由や団体交渉の権利等に関する説明 | ||

| 懲戒処分の件数と種類 | ||

| サプライチェーンにおける社会的リスク等の説明 |

「人的資本経営」のメリットとは?分かりやすく解説します。

「人的資本経営」に取り組むメリットは、それぞれの企業、事業の成長、新たなイノベーションを生み出すといった大きな目標に近づくものとして、非常に有効とされているのは間違いありません。企業を判断するモノサシの一つが、人的資本経営への取り組みともいえるでしょう。

「人的資本経営」に取り組むメリットは、それぞれの企業、事業の成長、新たなイノベーションを生み出すといった大きな目標に近づくものとして、非常に有効とされているのは間違いありません。企業を判断するモノサシの一つが、人的資本経営への取り組みともいえるでしょう。

働く個々人の活躍を支援する人材育成が、新たな付加価値を生み、イノベーターたちの輩出にもつながってくるでしょう。

従業員個人の能力向上の支援は、さらなるモチベーションの向上やパフォーマンスアップにも繋がります。

ヒトに詳しい社労士が揃っております。ぜひお気軽にご相談ください。

「人的資本経営」に取り組む企業は増えています。上場企業においては、有価証券報告書への情報開示が求められるようになったこともありますが、今後中小企業であっても取り組む企業が増加していくでしょう。ヒトに関わる事柄は、指標・目標をどこに置くか、どのように進めるかなどの戦略の検討など、一筋縄ではいかない場面も多く出てくるでしょう。ただ、その分の大きなメリットを得られるはずです。重要なのは、自社の経営戦略として絵に書いた餅ではなく、実態にフィットする戦略を立てられるかにかかっています。自社のおかれている人材に関する課題、今後の目標とのギャップを正確に理解するところからスタートです。経営戦略において大変パワーの必要なテーマではありますが、人的資本経営に向けた一歩を踏み出せるよう、当社でもサポートさせていただきます。ヒトに詳しい社労士が揃っております。ぜひお気軽にご相談ください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」