勤務間インターバル制度の普及の促進

勤務間インターバル制度とは?働き方改革で努力義務化される制度とは

大手広告代理店従業員の過重労働による労災問題が社会問題化するなど、長時間労働による過労死や健康被害についての問題・課題の打開策の一つとして、厚生労働省では、働く方々の健康確保とワーク・ライフ・バランスの推進のために、「勤務間インターバル制度」の導入を推進しています。そして、2019年4月1日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下:働き方改革関連法)」が施行され、この「勤務間インターバル制度」の導入が企業への努力義務とされることとなります。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

・NHK「あさイチ」

・中日新聞

・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら

https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

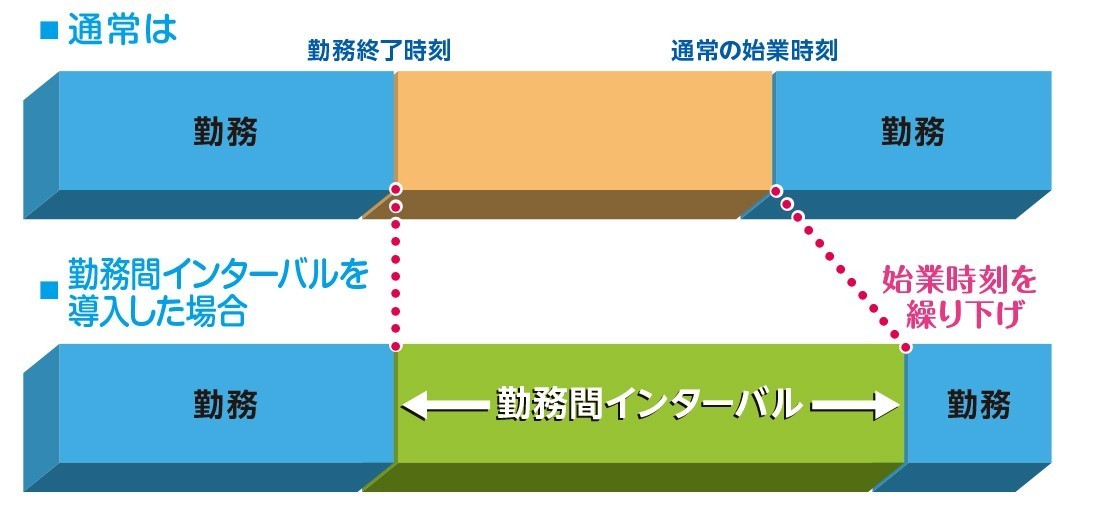

「勤務間インターバル制度」とは、勤務の終業時間と翌日の勤務開始までの間を、一定時間(インターバル)空けるという制度で、休息時間を確保するのが目的。一定の時間、つまりインターバルを設けることで、労働者の長時間労働を減らし、十分な生活時間や睡眠時間を確保できるというものです。

健康障害の防止策としてはもちろん、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けるという働き方の変化として注目されています。

この制度は、企業の働き方の見直しのための他の取組みとあわせて実施することによって、一層の効果が上がると期待されています。

【勤務間インターバル制度を導入した場合の働き方イメージ】

出典:厚生労働省東京労働局

勤務間インターバル制度の導入のメリットは、休息時間を確保することで、実質的な労働時間の短縮につながり、長時間労働による過労死をはじめとした健康被害から、従業員を守るということです。また従業員を守るという企業姿勢を示すことは、従業員の健康維持やモチベーション向上にはもちろんのこと、新卒採用など採用活動をするうえでのアドバンテージにもつながることが期待されます。

一方で、制度を導入するとより複雑な勤怠管理が求められます。勤怠管理を行う上での作業負荷や運用について、慎重に検討しないまま導入すると、かえって業務負荷が増大し、混乱を招くデメリットを招きかねません。

インターバル制度の導入には、慎重を期したいもの。以下のポイントを参考に、導入を検討しましょう。

まずは企業ごとに「最低何時間のインターバル(休息)を確保するのか」という、時間を決定する必要があります。インターバル制度では、最低時間の限度は明記されていませんので、導入する際には、労使間の協議により、最低限確保すべき休息時間を取り決める必要があります。

すでにインターバル制度が導入されているEU加盟国では、インターバルを「最低でも11時間」とする義務が課せられています。国内においては、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」において、トラック、バス、タクシー等の自動車運転者については、厚生労働省告示により「勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること」とされています。2018年12月4日に行われた厚生労働省の有識者検討会では「8~12時間」と例示する報告がまとめられていますので、ひとつの目安として、検討してはいかがでしょうか。

厚生労働省より、下記の勤務間インターバル制度の就業規則の規定例が公表されています。

【就業規則の規定例】

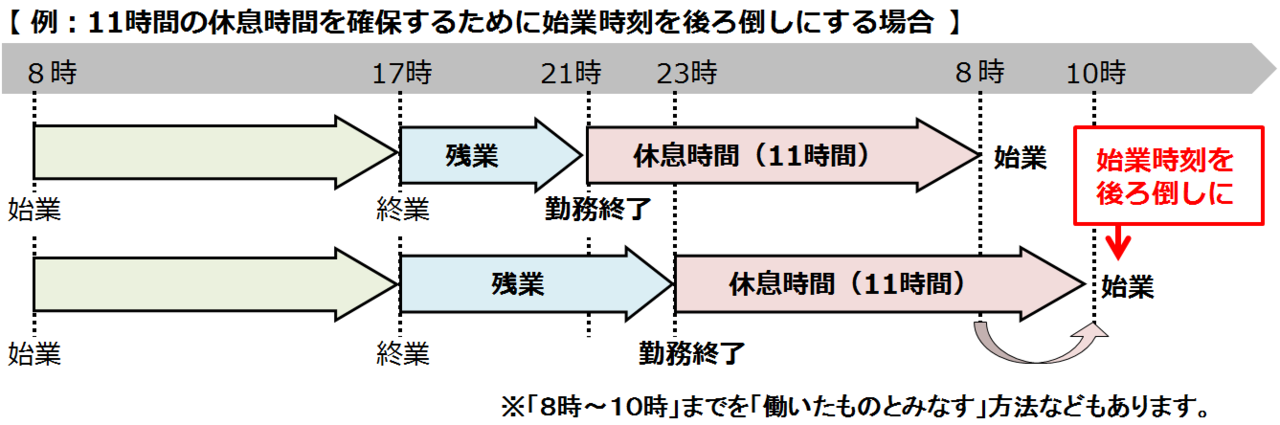

① 休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合

|

(勤務間インターバル) 第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。 2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。

|

② 始業時刻を繰り下げる場合

|

(勤務間インターバル) 第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。 2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。

|

③ 災害その他避けることができない場合に対応するため例外を設ける場合

① または②の第1項に次の規定を追加します。

|

ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。

|

勤務間インターバル制度の導入を決定する際、ルールの策定と同時に、そのルールをどう運用・管理していくかも、併せて検討が必要です。

まず第一に、適切に実施していくためには、始業時刻と終業時刻を適正に把握することが大変重要です。

勤務時間の管理方法には、タイムカードやパソコンログでの管理、勤怠管理システムを導入するなど、様々なものがあります。制度を導入したにも関わらず、管理が煩雑で、結果につながらないではせっかくの制度も意味がありません。

勤怠集計や管理をいかに効率化し、厳格に行えるかという視点でも、自社の勤怠管理の方法について見直す必要がありそうです。

なかでも、勤怠管理システムは、アラート機能のある勤務時間の記録漏れを防いだり、正確に時刻を記録し、出退勤時間を確認してインターバル時間が守られているかなど、リアルタイムにチェックできるなどメリットも多いので、対象となる従業員数が多い場合などには、導入の検討が必要かもしれません。

また、制度導入後においては、違反している従業員がいれば、その従業員に対する注意・指導も必要です。インターバル時間の長さは適切であったか、業務上の支障はでていないかなど、従業員の意見を踏まえつつ検証し、ブラッシュアップしていかなくてはなりません。

いずれにしても、制度導入に際しては、直接に影響を受ける従業員に対して、制度の目的や運用ルールを十分に説明して理解してもらうプロセスも必要でしょう。

インターバル制度導入は、あくまでも「努力義務」です。 働き方改革によって、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法が改正されたことにより、努力義務となりました。

よって、企業に強制力があるものではありません。導入しなかったからといって罰則を受けるものでもありません。

しかし、働き方改革をはじめ、私たちの働き方の環境が大きく変化していくなか、自社の従業員の健康を守り、人材を流出させず、それぞれの力を発揮させるという意味で、企業が検討していくべき事項といえます。

【労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条第1項】

| 「事業主は、~(略)~健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定 ~(略)~その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」 |

「休息時間」を通勤時間も含めるか、含めないかは、企業の判断に委ねられるところです。どちらを採用するかは、労使間で話し合いのうえで決定します。

しかし、通勤時間を含めるということは、企業は通勤時間の把握をする必要が発生します。各個人の通勤時間を把握することは現実的ではありません。運用を考えると含めない方が現実的でしょう。

勤務間インターバル制度の導入を積極的に検討しましょう!

勤務間インターバル制度は努力義務ですので、今スグに導入しなければならない制度ではありません。ですが、長時間労働が常態化している企業は採用では圧倒的に不利なのも事実です。また長時間労働が常態化しているかどうかは企業の公開情報ではありません。つまり求職者は働いてみなければ長時間かどうか分からないのです。

勤務間インターバル制度を導入することで少なくとも勤務と勤務の間の休息が約束されます。また導入企業が少ないので企業としてのイメージアップも可能です。

勤務間インターバル制度の導入が適している企業は、長時間労働が業界として問題になっている業界です。運送業やコンビニエンスストアなどでは、長時間働けるため、長時間労働が発生しがちです。求職者視点にたった時に、そのような業界で勤務間インターバル制度が導入されていることはその企業を選ぶ基準となると思います。

導入する際は制度設計を慎重に行いましょう。

勤務間インターバル制度は労働時間に関する項目であるため、労使でよく話合って導入すべきでしょう。しかし、勤務間インターバル制度は欧州では一般になじみのある制度ですが、日本では導入事例も少なくなじみがありません。話し合って決めましょうと言われても、何を話し合っていいのか、それによって何が起きるのか?話し合わなかったことによって後々、どのようなトラブルが起きるのか?は予測しがたいものがあります。

私たち社会保険労務士は働く環境を整える専門家です。勤務間インターバル制度に関する導入、運用、管理の手法に関してお悩みの方は一度ご相談ください。

最新セミナー

お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」